Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 11 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 11 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-10731-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 11 класс краткое содержание

Учебник содержит сведения об основных законах и закономерностях, отражающих порядок и самоорганизацию в природе; о строении и деятельности живых систем от клетки до экосистемы; о происхождении и развитии жизни на Земле; об особенностях происхождения и развития человека, его генетике и заболеваниях; о ноосфере и технических достижениях человека.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 11 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 11 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большинство растений, которые мы обычно видим вокруг (кроме мхов), – это диплоидные спорофиты. А вот у мхов диплоидный спорофит образуется на верхушке листостебельных растений (рис. 96). Коробочка на тонкой ножке, которая вырастает из верхушки женского растения кукушкиного льна, – это и есть спорофит. В коробочке в результате мейоза образуются гаплоидные споры, которые, попадая в землю, прорастают в новые зелёные растения.

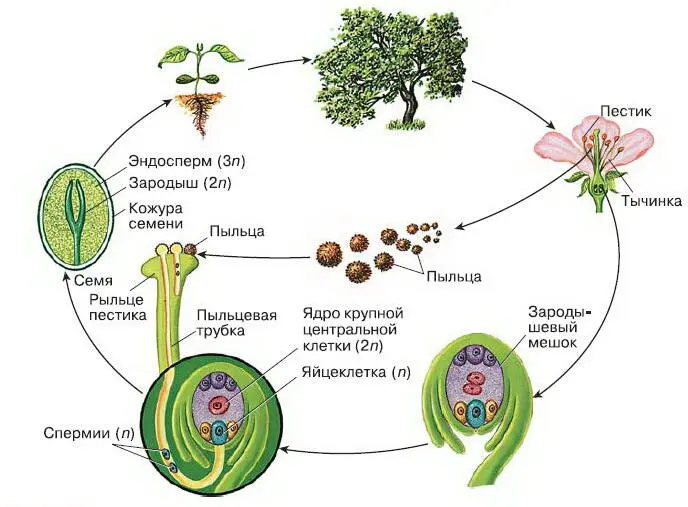

Для того чтобы гаметы, образующиеся в половых органах на гаметофитах, дали продолжение своему виду, они должны слиться, т. е. требуется, чтобы произошло оплодотворение. Для этого мужские гаметы должны встретиться с женскими. Как может произойти эта встреча? Подвижные, снабжённые жгутиками гаметы мхов, папоротников, хвощей и плаунов, переносятся в основном водой. Оплодотворение у мхов происходит на верхушках растений, а у остальных споровых растений – на заростках. Для того чтобы оплодотворение произошло у семенных растений, требуется, чтобы пыльца (мужской гаметофит, в котором образуются спермии) попала на женский гаметофит. Процесс переноса пыльцы на рыльце пестика называют опылением. После опыления из пыльцевого зерна начинает прорастать трубка, по которой спермии достигают завязи (рис. 97).

Рис. 97. Двойное оплодотворение у цветковых растений

Войдя в зародышевый мешок, спермий сливается с яйцеклеткой. В результате возникает зигота, из которой впоследствии развивается семя.

Особый тип оплодотворения характерен для цветковых растений. Он был открыт в конце XIX в. замечательным русским учёным Сергеем Гавриловичем Навашиным и получил название двойного оплодотворения (см. рис. 97). Во время опыления пыльца растения попадает на рыльце пестика. Клетки пыльцевого зерна, делятся, образуя два неподвижных спермия и специальную клетку, которая, прорастая внутрь пестика, формирует так называемую пыльцевую трубку. В завязи пестика развивается зародышевый мешок с восемью гаплоидными клетками. Одна из них становится яйцеклеткой, а две другие сливаются, образуя центральную диплоидную клетку. Остальные пять клеток имеют вспомогательное значение.

После того как пыльцевая трубка прорастает в основание пестика, спермии, находящиеся внутри неё, проникают в зародышевый мешок. Один спермий оплодотворяет яйцеклетку – возникает диплоидная зигота; из неё в дальнейшем развивается зародыш. Другой спермий сливается с центральной диплоидной клеткой, образуя клетку с тройным хромосомным набором (триплоидную), из которой затем формируется эндосперм – питательная ткань для зародыша. Таким образом, у покрытосеменных растений в оплодотворении участвует два спермия, т. е. осуществляется двойное оплодотворение.

После оплодотворения у семенных растений развивается семя. У голосеменных растений семя состоит из диплоидного зародыша (зачатка нового спорофита), покрова семени и гаплоидного эндосперма, который выполняет функцию запасающей ткани для развивающегося из зародыша проростка спорофита. У цветковых растений семя образуется внутри завязи пестика. Из оплодотворённой яйцеклетки (зиготы) развивается зародыш, из триплоидной центральной клетки – эндосперм, из покровов семязачатка – семенная кожура (рис. 98). Из стенки завязи образуются стенки плода (околоплодник).

Рис. 98. Строение семян цветковых растений

Семена растений распространяются с помощью ветра, воды или животных. Они очень устойчивы к различным воздействиям внешней среды: могут переносить низкие температуры, отсутствие влаги и почти не нуждаются в кислороде. В таком неактивном виде семена могут существовать в течение многих лет. При наступлении благоприятных условий семена прорастают и дают начало новому спорофитному поколению.

1. Какие типы размножения встречаются у растений?

2. Что образуется на гаметофите и что – на спорофите?

3. Что находится в семени покрытосеменных растений?

4. Используя рисунок 97, опишите процесс двойного оплодотворения.

1. Вспомните из курса биологии растений, чем различаются перекрёстное опыление и самоопыление. Приведите примеры растений, имеющих такие типы опыления.

2. Назовите растения, произрастающие в вашей местности, оплодотворение которых зависит от наличия воды.

§ 32 Размножение и развитие у животных

Omne vivum ex ovo.

(Всё живое из яйца.)

Уильям ГарвейАбсолютное большинство многоклеточных животных размножается половым путём. У всех животных женские и мужские гаметы различаются по размеру и по форме. Существует два варианта оплодотворения – внешнее и внутреннее. Внешнее оплодотворение происходит в окружающей среде, обычно в воде, куда самки откладывают яйцеклетки, а самцы – сперматозоиды. Такое оплодотворение характерно для многих водных позвоночных – большинства рыб и бесхвостых земноводных. Внутреннее оплодотворение происходит в половых путях самок, куда самцы вводят сперматозоиды. Такое оплодотворение типично для наземных животных. Среди животных встречаются гермафродиты – организмы, способные образовывать как женские, так и мужские гаметы. При встрече они обмениваются сперматозоидами, которые, попадая в организм партнёра, впоследствии сливаются с его яйцеклетками.

Индивидуальное развитие особи, всю совокупность её преобразований от возникновения до конца жизни называют онтогенезом.

У бактерий и одноклеточных эукариотических организмов онтогенез начинается в момент образования организма в результате деления материнской клетки и завершается или гибелью клетки, или очередным делением организма, т. е., по сути, совпадает с клеточным циклом.

У многоклеточных организмов, которые размножаются бесполым путём, онтогенез начинается с обособления одной или нескольких клеток материнского организма, дающих начало новой особи.

У организмов, размножающихся половым путём, индивидуальное развитие начинается с момента оплодотворения и образования зиготы и подразделяется на два периода: эмбриональный (период зародышевого развития) и постэмбриональный (период послезародышевого развития). Соотношение длительности этих периодов у организмов разных видов может сильно различаться.

Эмбриональный период ( эмбриогенез )длится от момента образования зиготы до выхода зародыша из яйца или рождения. Он протекает в несколько этапов. На первой стадии, которая называется дроблением, оплодотворённая яйцеклетка делится митозом, в результате чего получается 2, 4, 8, 16 и т. д. клеток, которые плотно прилегают друг к другу (рис. 99). Интерфаза между делениями очень короткая, клетки не растут, поэтому процесс дробления происходит очень быстро. Заканчивается дробление образованием бластулы – полого шарика, стенка которого состоит из одного слоя клеток. Далее на одном из полюсов бластулы клетки начинают делиться более активно и углубляются внутрь шарообразного зародыша, образуя впячивание. В результате этого процесса формируется двухслойный зародыш – гаструла. Два слоя клеток, образующих её стенки, называются зародышевыми листками: наружный листок – эктодерма и внутренний – энтодерма .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: