Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 11 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 11 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-10731-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 11 класс краткое содержание

Учебник содержит сведения об основных законах и закономерностях, отражающих порядок и самоорганизацию в природе; о строении и деятельности живых систем от клетки до экосистемы; о происхождении и развитии жизни на Земле; об особенностях происхождения и развития человека, его генетике и заболеваниях; о ноосфере и технических достижениях человека.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 11 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 11 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Когда и кем был сконструирован первый воздушный шар?

2. Чем дирижабль отличается от аэростата?

3. Кто сделал первую попытку построить самолёт? Как вы думаете, почему первый самолёт не смог подняться в воздух?

4. Объясните, почему, несмотря на огромную массу, самолёты летают.

1. Запустите воздушный змей. Проанализируйте, насколько легко вам это удалось сделать. Зависел ли ваш успех от конструкции змея, погоды и других факторов?

2. Используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета, подготовьте сообщение или презентацию на тему «История воздухоплавания».

§ 70 За пределами земного тяготения

Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели.

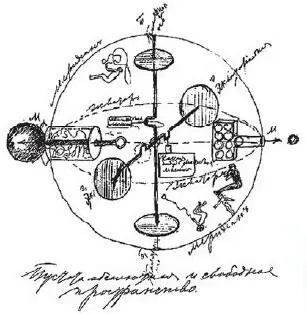

К. Э. ЦиолковскийВ прошлом учебном году мы говорили о том, что в начале XX в. российский учёный К. Э. Циолковский мечтал о полётах человека за пределы Земли и даже Солнечной системы и о заселении человечеством далёких планет (рис. 229). Он понимал, что передвижение в безвоздушном пространстве возможно только с помощью реактивных двигателей, и сам занимался разработкой этих двигателей (рис. 230). Циолковский уже тогда понимал, что твёрдые взрывчатые вещества, главным из которых в то время являлся порох, малопригодны для запуска ракет на большие расстояния из-за того, что отношение их массы и выделяемой при горении энергии слишком велико. В ракете Циолковского предполагалось разместить два отсека, содержащие жидкий кислород и водород.

Рис. 229. К. Э. Циолковский

Рис. 230. Чертёж первого космического корабля К. Э. Циолковского (из рукописи «Свободное пространство», 1883 г.)

По мере поступления в общую камеру они должны были реагировать с образованием воды и выделением огромного количества энергии, за счёт которой и происходил бы полёт ракеты.

В те же годы к полётам на далёкие планеты стремился не один Циолковский. В 1907 г. американский учёный Годдард опубликовал статью «О возможности перемещения в межпланетном пространстве», очень близкую по духу работе Циолковского. О том же мечтал совсем ещё тогда юный немец Вернер фон Браун – будущий создатель нацистской ракеты «Фау-2», а затем и первых американских космических ракет. Позже он вспоминал: «Это была цель, которой можно было посвятить всю жизнь! Не только наблюдать планеты в телескоп, но и самому прорваться во Вселенную, исследовать таинственные миры».

В 30-е гг. XX в. в Советском Союзе и Германии начались активные исследования в области ракетной техники. Но всем было понятно, что в недалёком будущем начнётся война, поэтому о полётах в космос пришлось забыть, так как все усилия были направлены на разработку военной техники. В Советском Союзе был создан Ракетный научно-исследовательский институт, в котором работали будущие создатели космических ракет Сергей Павлович Королёв (1907–1966) и Валентин Петрович Глушко (1908–1989). Под их руководством изготавливались зенитные ракеты и миномёты, в том числе легендарные «катюши» (рис. 231, 232). В Германии тем временем фон Браун создал знаменитую «Фау-2», превосходившую все существовавшие в то время ракеты по скорости и дальности полёта.

После окончания войны создание ракет для военных целей плавно переросло в разработку космических аппаратов. В Советском Союзе этими работами руководил С. П. Королёв, а в США – взятый в конце войны в плен фон Браун.

Рис. 231. Пензенский машиностроительный завод, памятник «катюше», 1982

Первой задачей создателей космической техники было выведение на околоземную орбиту тела, способного вращаться вокруг Земли подобно тому, как это делает Луна, т. е. искусственного спутника Земли. Для того чтобы это стало возможным, ракета должна достичь так называемой первой космической скорости, которая составляет 7,9 км/с. При запуске ракеты с меньшей скоростью она не выйдет на орбиту и упадёт обратно на Землю. Существует ещё вторая космическая скорость, требующая, чтобы искусственное тело покинуло пределы земного притяжения и стала спутником Солнца (искусственной планетой). Она равна 11,2 км/с. Третью и четвёртую космические скорости требуется развить для того, чтобы искусственное космическое тело покинуло соответственно пределы Солнечной системы и Галактики. Точное значение этих скоростей зависит от многих обстоятельств, связанных с конкретными особенностями полёта.

Рис. 232. Боевое применение гвардейского реактивного миномета «катюша» (Великая Отечественная война)

Для того чтобы развить и удерживать такие скорости, ракета должна быть многоступенчатой. К этому выводу пришёл ещё задолго до создания таких ракет К. Э. Циолковский, который подтвердил эту идею тщательными расчётами и вывел для этого специальную формулу.

Дело в том, что для развития космической скорости требуется огромная энергия, а следовательно, огромные запасы топлива. Получается, что основную часть массы ракеты составляет топливо. На долю полезных частей ракеты приходится не более 2 % стартовой массы ракеты. Ракета, состоящая из нескольких ступеней, позволяет существенно сэкономить на затрачиваемых усилиях за счёт того, что во время полёта та ступень, которая уже выработала своё топливо, отделяется, и остальное топливо не расходуется на ускорение ставшей ненужной ступени.

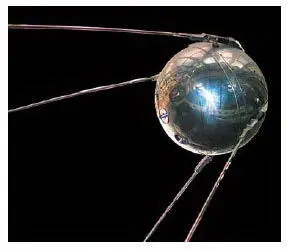

Успешное создание многоступенчатых ракет позволило в скором времени осуществить давнюю мечту конструкторов и вывести на околоземную орбиту искусственные спутники Земли. Первый спутник, созданный конструкторами под руководством С. П. Королёва, был выведен на орбиту 4 октября 1957 г. и находился в полёте до начала января 1958 г., совершив за это время 1440 витков вокруг планеты (рис. 233).

Рис. 233. Первый спутник

Он представлял собой сооружение массой 83,6 кг и диаметром чуть более полуметра. Период его обращения вокруг Земли составлял немного более полутора часов, а максимальное удаление от неё – 228 км. В него был вставлен передатчик, который периодически издавал «пиканье», которое улавливалось в любой точке земного шара. Это событие стало началом космической эры. Успех был огромный. Американская газета «Нью-Йорк таймс» на следующий день написала: «Уже сейчас ясно, что 4 октября 1957 г. навеки войдёт в анналы истории как день одного из величайших достижений человека». «Пиканья» стали позывными радиостанций, а само слово «спутник» даже не пытались переводить на иностранные языки – во всём мире оно звучало как sputnik. Через месяц после первого спутника на орбиту был выведен второй с собакой по кличке Лайка на борту, а 15 мая 1958 г. – третий с большим количеством научной аппаратуры. Соединённым Штатам после нескольких неудачных попыток удалось 31 января 1958 г. запустить искусственный спутник «Авангард». Второй американский спутник «Авангард-1» был выведен на орбиту 17 марта того же года и стал первым спутником, оснащённым солнечными батареями. Интересно, что он до сих пор находится на орбите.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: