Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13589-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс краткое содержание

Учебник объединяет сведения об основных законах и закономерностях, наиболее важных открытиях и достижениях в области химии, физики, астрономии, что формирует у учащихся представление о природе как целостной системе, а также о взаимосвязи человека, природы и общества.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 10 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 10 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На самом деле модель Резерфорда, хотя и была признана научным сообществом, имела недостатки, порождавшие многочисленные вопросы. Если ядро атома состоит из протонов, то откуда при радиоактивном распаде возникает бета-излучение, представляющее собой, как известно, поток электронов? Почему заряд атомного ядра равен сумме зарядов составляющих его протонов, а его масса вдвое превышает сумму масс этих протонов? Модель Резерфорда противоречила законам электродинамики, согласно которым электрон при вращательном движении должен излучать электромагнитные волны, а следовательно, терять энергию. Расчёты показывали, что по этой причине электрон через самое короткое время должен упасть на ядро. Усовершенствовать модель, разрешив имеющиеся противоречия, удалось Нильсу Бору. Но для этого пришлось создать новую науку, которую назвали квантовой физикой или квантовой механикой.

1. Кто и в каких экспериментах открыл явление радиоактивности?

2. Что представляют собой альфа-, бета– и гамма-лучи? Каким образом можно их разделить?

3. Как называется модель атома, предложенная Э. Резерфордом? Почему она так называется?

4. Каково примерное соотношение между размером атома и размером его ядра?

5. Какие явления не могли быть объяснены с помощью модели атома Резерфорда?

1. Подберите эпиграф к данному параграфу.

2. Схематично изобразите планетарную модель Резерфорда.

§ 40 Что такое свет

Раньше мы уже говорили о том, что по современным представлениям свет – это электромагнитное излучение. Основные закономерности, связанные с отражением и преломлением света, в общих чертах известные ещё в Античности, были исследованы и уточнены в XVII в. Кеплером, Гюйгенсом, Декартом и другими учёными. В середине 60-х гг. XVII в. природой света, иначе говоря оптикой, заинтересовался Исаак Ньютон. Он утверждал в соответствии с атомистическими настроениями своего времени, что свет представляет собой поток мельчайших частиц, которые, двигаясь по прямой линии, образуют лучи – тончайшие составляющие светового излучения. Такое объяснение природы света получило название корпускулярной теории от принятого тогда названия мельчайшей частицы – корпускула. Отражение и преломление света Ньютон считал результатом «пористости» вещества, о чём говорилось в предыдущем параграфе. Продвигаясь внутри вещества, корпускулы света сталкиваются с частицами вещества и либо меняют направление движения, что объясняет преломление света, либо отскакивают назад, в результате чего происходит его отражение.

Другой точки зрения придерживался голландский физик, математик, астроном и изобретатель Христиан Гюйгенс(1629–1695). Будучи последователем Гримальди, впервые предположившего, что свет является волной (§ 29), он утверждал, что свет представляет собой не поток движущихся частиц, а распространяющуюся волну. Его объяснение впоследствии получило название волновой теории света. Главный вопрос заключался в том, что представляет собой среда, в которой распространяются эти волны. Гюйгенс считал, что всё пространство заполнено особой средой – эфиром и что свет представляет собой волны в этом эфире. Вспомните, что говорилось в § 30 о дифракции. Точка, через которую проходит волна, начинает вести себя как самостоятельный источник новой волны. Гюйгенс полагал, что каждая частичка светящегося тела сообщает движение окружающим частичкам окружающего эфира, т. е. создаёт собственную волну, а каждая частица эфира, которой достигла волна, становится центром другой волны.

Рис. 104. Бензиновая плёнка на поверхности воды

Таким образом, движение распространяется от частицы к частице посредством кольцевых волн подобно тому, как распространяется пожар. Это утверждение впоследствии стали называть принципом Гюйгенса.

Ньютон в силу своего неизменного принципа «не измышлять гипотез» не мог признать существование непонятной эфирной материи, которая проникает во все тела, не проявляет свойств тяжести и к тому же жёсткая и очень упругая. Явление дифракции он объяснял всё тем же «пористым» строением вещества: столкновение частиц света с атомами вследствие многократного отражения вызывает колебательные процессы.

Исследования, проводившиеся в XVIII в. и в начале XIX в., всё более подтверждали волновую теорию. В 1807 г. английский врач Томас Юнг(1773–1829) экспериментально установил и теоретически обосновал законы интерференции. Интерференцию света легко наблюдать на тонких прозрачных плёнках. Вероятно, вы замечали, что, если по поверхности лужи разлито немного бензина, на ней можно наблюдать цветные разводы (рис. 104). Они образуются из-за того, что падающий на тонкую плёнку бензина свет частично отражается, а частично проходит через неё и отражается уже от поверхности воды, находящейся под этой плёнкой. Оба отражённых луча сливаются, но из-за того что луч, отражённый от воды, прошёл большее расстояние, чем тот, который отразила бензиновая плёнка, они встречаются в разных фазах. В этом случае одни волны могут взаимно гасить друг друга, а другие – взаимно усиливать, т. е. возникает явление интерференции. Если свет, обладающий длиной волны, которая воспринимается как красный цвет, в данном месте усиливается, мы будем наблюдать красное пятно. В соседний участок лучи придут таким образом, что здесь усилятся волны, соответствующие зелёному цвету, и мы увидим зелёное пятно.

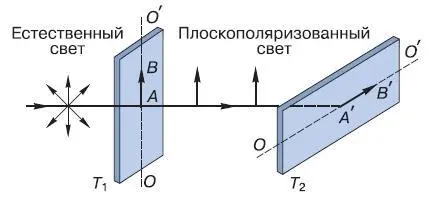

Приблизительно в то же время было открыто явление, названное поляризацией света. Суть его сводится к следующему. Если взять два кристалла определённого типа (для этого опыта подходят не все кристаллы) и, расположив один перед другим, посмотреть сквозь них на свет, можно заметить, что яркость света меняется в зависимости от того, как повёрнуты кристаллы друг относительно друга (рис. 105). Если найти положение, в котором свет будет наиболее ярким, а затем вращать один из кристаллов, мы увидим, что свет становится всё слабее и слабее, пока поле зрения не станет совсем тёмным. Это произойдёт тогда, когда кристалл повернётся на 90° по отношению к исходному положению.

Рис. 105. Направим естественный свет перпендикулярно пластинке турмалина T 1 ,вырезанной параллельно так называемой оптической оси ОО'. Вращая кристалл Т 1 вокруг направления луча, никаких изменений интенсивности прошедшего через турмалин света не наблюдаем. Если на пути луча поставить вторую пластинку турмалина Т 2и вращать её вокруг направления луча, то интенсивность света, прошедшего через пластинки, меняется в зависимости от угла между оптическими осями кристаллов

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: