Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13589-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс краткое содержание

Учебник объединяет сведения об основных законах и закономерностях, наиболее важных открытиях и достижениях в области химии, физики, астрономии, что формирует у учащихся представление о природе как целостной системе, а также о взаимосвязи человека, природы и общества.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 10 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 10 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

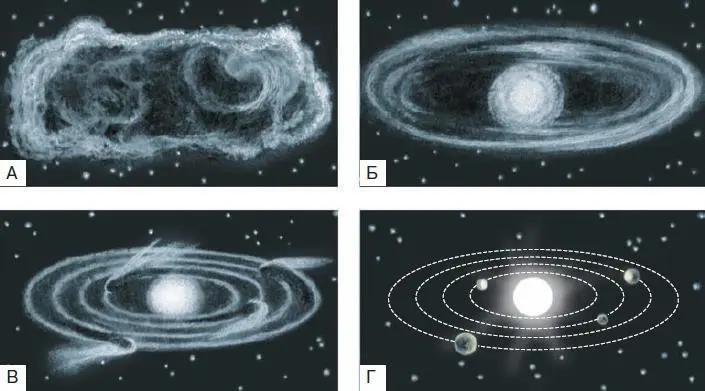

Рис. 183. Возникновение Солнечной системы: А – разреженный межзвездный газ стал собираться в облако; Б – вещество уплотнилось и превратилось в кольца, вращающиеся вокруг центра; В – в центре образовался газовый шар, в котором началась термоядерная реакция; Г – из газовых колец возникли планеты

Из других частей туманности возникли сгустки, которые потом стали планетами. Один из таких сгустков стал Землёй. На Земле происходили примерно те же процессы, что и на Солнце, только в гораздо меньших масштабах. Вначале температура её была настолько велика, что она представляла собой раскалённый жидкий шар. В результате этого более лёгкие соединения кремния оказались на поверхности планеты, а более тяжёлые металлы сосредоточились в её ядре. Приблизительно через миллиард лет Земля остыла, и кремниевые соединения затвердели, образовав породы земной коры. При остывании Земли выделялось много различных газов, самые тяжёлые из которых остались у поверхности планеты, образовав её атмосферу. В атмосфере присутствовали также водяные пары. Когда температура Земли стала ниже 100 °C, пары сконденсировались и образовали моря и океаны.

1. Что такое красное смещение галактик? С помощью какого физического эффекта можно его объяснить?

2. Когда по современным представлениям произошёл Большой взрыв?

3. Через какое время после Большого взрыва возникли атомы?

4. Что такое Сильный и Слабый антропные принципы?

§ 66 Скорость света

Ибо, смотрите, простая ракета

Мчится почти что со скоростью звука,

Но ведь и это

Нехитрая штука.

Это

Почти неподвижности мука —

Мчаться куда-то со скоростью звука,

Зная прекрасно, что есть уже где-то

Некто,

Летящий

Со скоростью

Света!

Рассматривая в предыдущих главах природу света, мы не обратили внимания на одну очень важную его характеристику, а именно скорость, с которой он распространяется. Однако эта величина имеет огромное значение для понимания законов природы.

Подавляющее большинство античных учёных считали, что скорость света бесконечна. В дальнейшем это положение стали подвергать сомнению. Впервые вопрос об измерении скорости света поставил Галилей, однако существующие тогда способы измерения и их точность не позволяли проверить его предположение с помощью эксперимента. Многие учёные того времени, такие как Декарт и Кеплер, продолжали настаивать на бесконечной скорости распространения света.

Впервые приблизительно оценить скорость света удалось в 1676 г. датскому астроному Олафу Рёмеру. Он пытался объяснить непонятное явление, которое заключалось в том, что в те периоды, когда Юпитер находится на большом расстоянии от Земли, его спутники обращаются вокруг него медленнее, чем тогда, когда он приближается к Земле. Но время обращения спутников Юпитера не может зависеть от его расстояния до Земли. Рёмер предположил, что эта нерегулярность связана с конечной скоростью распространения света, которому требуется различное время для преодоления больших и малых расстояний. Ему удалось рассчитать скорость света, которая, как впоследствии оказалось, довольно близка к истинной. Эта точка зрения вначале вызвала резкие возражения со стороны последователей Декарта, но спустя полвека была подтверждена в более точных наблюдениях и с тех пор получила всеобщее признание.

В середине XIX в. удалось измерить скорость света в земных условиях. При этом оказалось, что она зависит от того, в какой среде свет распространяется. Так, скорость света в воде составляет 3/ 4от его скорости в воздухе. С наибольшей скоростью свет распространяется в вакууме, где она по современным измерениям составляет 299 792 458 м/с, или округлённо 300 тыс. км в секунду. Несмотря на то что эта скорость очень велика, она всё же не бесконечна. От Солнца до Земли свет идёт около восьми минут, так что если Солнце внезапно потухнет, то мы узнаем об этом не сразу, а только через восемь минут. В предыдущем параграфе мы говорили о том, что существуют звёзды и галактики, отстоящие от Земли на миллионы и даже на миллиарды световых лет. Это значит, что только сейчас до нас дошёл свет, который они испустили миллионы лет назад. Мы видим их не такими, какие они сейчас, а такими, какими они были очень давно. Если, например, астрономы обнаружили вспышку сверхновой звезды, отстоящей от нас на сто миллионов лет, то это значит, что вспышка произошла сто миллионов лет назад.

Вскоре удалось показать, что скорость света не зависит от скорости того источника, из которого этот свет был испущен. Приведём пример. Если орудие, установленное на движущемся танке, выстрелит одновременно с точно таким же неподвижным орудием, то танковый снаряд полетит быстрее, так как скорость его вылета сложится со скоростью танка. Если же они одновременно зажгут прожекторы, то скорости обоих лучей не будут различаться. Ранее мы говорили о том, что со времён Гюйгенса общепринятым было мнение, что эти колебания происходят в особой среде – эфире, который иногда называли также светоносным эфиром. Эфир заполняет всю Вселенную, проникая во все материальные тела, и заполняет даже абсолютный вакуум. Он неподвижен, а все предметы проходят сквозь него подобно ситу, движущемуся в воде.

Здесь напрашивается сравнение со звуком. Представьте себе, что воздух, в котором распространяется звук, неподвижен (т. е. погода безветренная), а через него едет открытый автомобиль. Пассажиры автомобиля ощущают сильный ветер, дующий им навстречу. Из-за этого скорость звука в направлении от заднего сиденья к переднему будет меньше обычной, а в направлении от переднего сиденья к заднему – больше обычной. Пассажир на заднем сиденье легко расслышит слова водителя, но водитель с трудом услышит слова, сказанные пассажиром. Физики XIX столетия были уверены в том, что эфир должен вести себя точно так же, как и воздух, навстречу движущейся вокруг Солнца Земле должен дуть «эфирный ветер», который увеличивает или уменьшает скорость света в зависимости от направления, в котором этот свет распространяется. Измерив разницу между скоростью света, движущегося в восточном и западном направлении, можно определить скорость движения Земли относительно неподвижного эфира, её абсолютную скорость.

Такое измерение в 1881 г. провёл американский физик Альберт Майкельсон(1852–1931) с помощью сконструированного им прибора. Результат был поразительным. К своему величайшему удивлению, ни в одном направлении компаса он не обнаружил разницы в скорости, с которой свет проходил определённые расстояния. Это было похоже на то, как если бы пассажиры движущегося автомобиля не замечали дующего им в лицо встречного ветра. Большинство физиков отказались верить результатам опыта Майкельсона, впрочем, он и сам им не очень доверял, поскольку используемый им прибор не обладал очень высокой точностью. Однако, не обнаружив ошибок в своём опыте, он старался повторить его. Вскоре он познакомился с профессором химии одного американского университета Эдвардом Морли(1839–1923), и оба исследователя приступили к совместным экспериментам. В 1887 г. они провели знаменитый эксперимент Майкельсона – Морли, ставший одной из поворотных точек физики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: