Александр Соколов - Мифы об эволюции человека

- Название:Мифы об эволюции человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3980-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека краткое содержание

Мифы об эволюции человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

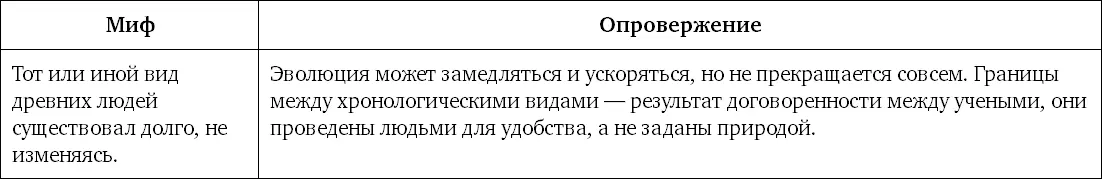

Если столь высока изменчивость существ, живущих в одно и то же время, то насколько разными должны быть особи, разделенные тысячелетиями? Становится понятно, что вид – это условность, договоренность ученых, дань удобству. Как мы увидели, очерчивание границ вида зависит и от количества находок, и от взглядов конкретного систематика. Аналогично мы делим людей на возрастные категории: младенец – ребенок – подросток – юноша и т. д., но возьметесь ли вы назвать конкретную дату перехода из одной категории в другую? (Скажем, 31 декабря я лег спать пухлым румяным ребеночком, а 1 января проснулся угловатым неуклюжим подростком…)

Виды людей не оставались застывшими в веках. Природа работала легкими, незаметными штрихами, от поколения к поколению шлифуя свою «заготовку». Вы полагаете, что в семье Homo erectus в один прекрасный день родился маленький неандертальчик? Нет! Дети похожи на своих родителей. Однако спустя сотни тысяч лет, встретив далекого потомка эректуса, любой сказал бы: ну какой же это питекантроп? Это же типичный неандерталец!

Мифы об ученых

Так называемые литературные и научные круги в Англии позволяют в настоящее время протоплазме, происхождению видов и т. п. со священным трепетом убедить себя, что не бог создал вселенную. Я знал три поколения Дарвинов – деда, отца и сына, – все атеисты! Брат современного знаменитого натуралиста… рассказал мне, что в имуществе своего деда [т. е. Эразма Дарвина] он обнаружил печать с выгравированной на ней надписью: «Omnia ex conchis» [т. е. «Все – из раковин»]. Несколько месяцев назад я видел натуралиста; я сказал ему, что читал его «Происхождение видов» и другие сочинения и что он никоим образом не убедил меня в том, будто люди произошли от обезьян, но гораздо более преуспел убедить меня, что он и его так называемые научные собратья весьма близко привели современное поколение англичан к обезьянам. Прекрасный человек этот Дарвин и с добрыми намерениями, но с очень слабым интеллектом.

Томас Карлейль{39} 39 Цитируется по: Соболь С. Л. Новые материалы к биографии Ч. Дарвина. В книге: Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера. М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 27.

Впрочем, сам Дарвин был не лучшего мнения о Карлейле и в своей автобиографии отзывался о нем как о человеке, по складу своего ума «неспособном к научному исследованию» {40} 40 Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера. М.:Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 121−122.

…

С этой пикировки великих людей XIX в. мы начинаем разговор о мифах, которыми обрастают биографии патриархов науки. Это особая категория – мифы, бьющие не по науке, а по ее «жрецам». Доверие обывателей к науке зиждется подчас не столько на знаниях (которых, увы, на всех не хватает), сколько на авторитете ученых мужей, сформированном научной пропагандой. Как подорвать авторитет ученого? Есть способы, старые как мир. Поиграть с цитатами, посплетничать, пройтись по «малоизвестным сторонам биографии», немножко приврать. Классика демагогии, используемая мифотворцами по полной программе.

Миф № 13

Главная идея Чарльза Дарвина – что «человек произошел от обезьяны»

Именно за это Дарвина клеймили больше всего: выводили в образе обезьяны на злобных карикатурах, предавали анафеме в религиозных журнальчиках. Однако идея об обезьяньих предках человека принадлежит не Дарвину. Об этом почти ничего не говорится в его главной работе – книге «Происхождение видов путем естественного отбора», и вовсе не в этом заслуга великого натуралиста.

Мысль о том, что предком человека является древняя обезьяна, за полвека до Дарвина высказал другой отец биологии – Жан Батист Ламарк, автор первой законченной теории эволюции. В своей книге «Философия зоологии» в 1809 г. (год рождения Дарвина!) Ламарк пишет:

Допустим в самом деле, что какая-нибудь порода четвероруких – вернее всего, совершеннейшая из них – отвыкла в силу тех или других внешних условий или по какой-нибудь иной причине лазать по деревьям и цепляться за ветви задними конечностями наряду с передними; допустим далее, что особям такой предполагаемой породы приходилось в течение целого ряда поколений пользоваться задними конечностями только для ходьбы, не употребляя на это передних. Несомненно, в этом случае – согласно с приведенными наблюдениями в предшествующей главе – наши четверорукие обратятся в конце концов в двуруких и большие пальцы на их задних конечностях перестанут противопоставляться остальным, так как эти конечности стали служить им только для ходьбы.

Допустим далее, что данные особи, побуждаемые потребностью господствовать и видеть вдаль и вширь, употребят усилия стоять на одних задних конечностях и будут неуклонно придерживаться этой привычки из поколения в поколение; несомненно, их задние конечности мало-помалу примут строение, необходимое для поддержания тела в приподнятом положении, и получат икры; тогда одновременное пользование при ходьбе задними и передними конечностями будет для наших особей очень затруднено.

Ламарк Ж. Б. Философия зоологии, т. 1.{41} 41 Ламарк Ж. Б. Философия зоологии. Т. 1. – М.: Госбиомедиздат, 1933. С. 272−273.

Впрочем, на поразительное сходство человека и человекообразных обезьян обращали внимание еще античные мыслители – например, Аристотель, писавший в IV в. до н. э.: «Некоторые животные обладают свойствами человека и четвероногих, как, например, пификос, кебос и кинокефалос…» {42} 42 Aristotle. Historia Animalium. Oxford: Clarendon Press, 1910. Vol. 4, p. 7. Цит. по: Фридман Э. П. Приматы. М.: Наука, 1979. С. 8.

. Пификос, или питекос, – бесхвостая обезьяна, кебос – мартышка, кинокефалос – «псоглавец» – возможно, павиан.

Дарвин же впервые предложил внятный и обоснованный механизм эволюционных изменений. В книге «Происхождение видов» эволюция объясняется просто и убедительно. Виды изменчивы, каждая особь чем-то отличается от других представителей вида. Ресурсов – пищи и половых партнеров – на всех не хватает. Возникает естественный отбор: более удачные экземпляры выживают и размножаются, неудачные – отбраковываются, вымываются из популяции хищниками, болезнями, конкурентами за пищу. Таким образом, вид меняется; возникают новые формы.

Как уже говорилось выше, в «Происхождении видов» автор не касается темы происхождения человека. Дипломатичный и осторожный Дарвин прекрасно понимал, что подступил вплотную к очень щекотливой теме. Хватит уже того, что он покусился на идею творения всего живого. Если бы Дарвин сразу «рубанул с плеча», современники могли поступить с его теорией так же, как в свое время с идеями Ламарка, – счесть очередным сумасбродством, предать анафеме или просто проигнорировать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: