Александр Соколов - Мифы об эволюции человека

- Название:Мифы об эволюции человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3980-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Соколов - Мифы об эволюции человека краткое содержание

Мифы об эволюции человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

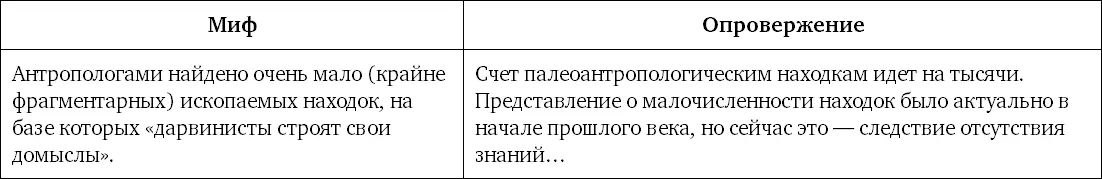

Миф о «горстке костей» крайне выгоден борцам с дарвинизмом. Стоит ли пояснять живучесть этого заблуждения в нашей стране? Ведь в течение последних лет у россиян, интересующихся происхождением человека, не было возможности взглянуть даже на ту самую горстку! Все, что у нас есть, – маленькие и давно не обновлявшиеся экспозиции нескольких столичных музеев, скучные и скверно иллюстрированные школьные учебники да несколько популярных книг 30‑летней давности. Это звучит неправдоподобно, но даже в Санкт-Петербурге – культурной столице – нет палеонтологического музея. Единственный зал по антропогенезу в Кунсткамере многие годы закрыт на ремонт. Как с таким багажом конкурировать с западными мифотворцами, вооруженными столетним опытом информационной войны, лавиной прекрасно изданных книг и журналов, фильмами, телепередачами, веб-сайтами и эффектными публичными выступлениями? Сетуя на засилие лженауки в России, надо понимать, что мы сами в этом виноваты.

Желание радикально изменить ситуацию двигало нами, когда в 2010 г. мы создали научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ. В настоящее время в каталоге портала представлена информация о примерно 450 находках (притом что это только часть материалов – например, раздел «Неандертальцы» еще готовится к публикации).

Миф № 2

Бóльшая часть ископаемых доказательств эволюции человека – подделки

Да, подделка «ископаемых доказательств эволюции человека» известна. Одна. Это знаменитый пилтдаунский череп. История пилтдаунской фальшивки многократно описана в литературе (в том числе советской). Находка была сделана в 1912 г., разоблачена в 1953‑м. Фрагментарный череп и нижнюю челюсть «самого первого англичанина» обнаружили в Пилтдауне (Англия). Найденное существо описали как Eoanthropus dawsoni – «человек зари Доусона». Предполагалось, что этот древнейший предок человека жил на территории Англии миллион лет назад. Через 40 лет оказалось, что череп принадлежит современному человеку, а нижняя челюсть – орангутану с подпиленными зубами.

Так вот, есть сама эта история, и есть мощный пропагандистский миф, созданный вокруг нее борцами с наукой. Часть этого мифа звучит так: после 1912 г. в течение целых 40 лет «находка не подвергалась серьезной критике», и «все упорно считали окаменелость подлинной». «Начиная с 1912 г. и вплоть до 1953‑го все монографии, учебники и энциклопедии объясняли читателю, какое важное место занимает Пилтдаунский человек в эволюционной истории современного человека», – пишет, например, Натан Авиезер, профессор физики Бар-Иланского университета и антиэволюционист, в книге «Вера в эпоху науки» {6} 6 Авиезер Н. Вера в эпоху науки. ( ссылка )

. Отсюда немедленно следует вывод: если всех специалистов мира так легко надули и водили за нос в течение десятилетий, ни о какой научности антропологии не может быть и речи!

Давайте проясним ситуацию:

1. С особым пиететом к пилтдаунскому черепу относились в Великобритании (а как же: ведь первый англичанин же!). За ее пределами многие специалисты были совсем не в восторге от «человека зари». Посмотрите например, что писали об эоантропе советские антропологи. Вот несколько показательных цитат – обратите внимание на годы:

Вокруг этого «человека зари» загорелись многочисленные споры. Одни ученые доказывали, что могло быть такое существо с обезьяньей нижней челюстью и человеческим черепом; другие им возражали и говорили, что здесь нашли остатки двух существ: во-первых, человека, который жил в послеледниковое время и ничем особенным от нынешних людей не отличался; и, во-вторых, обезьяны, очень похожей на шимпанзе, которая обитала в пределах Англии гораздо раньше – в конце третичного времени, значит, еще до наступления ледников.

Все эти споры еще не закончены и окончательного решения вопроса об этой интересной находке пока еще нет.

Гремяцкий М. Происхождение человека (1925){7} 7 Гремяцкий М. Происхождение человека. – М.–Л.: Госиздат, 1925. С. 84−85.

Также особняком стоит череп так называемого пильдаунского человека, найденный недавно в Англии: при высоком развитии черепного свода он снабжен челюстью, очень близкой к челюсти шимпанзе; так как череп и челюсть были найдены отдельно, то явилось сомнение в их принадлежности одному организму.

Милькович Н. Жизнь и история Земли (1928){8} 8 Милькович Н. Жизнь и история Земли. – М.–Л.: Госиздат, 1928. С. 44.

Этот палеолитический человек представляет большую загадку, если приписать остатки черепа и нижнюю челюсть одному и тому же существу, что многими оспаривается.

Павлова М. Палеозоология (1929){9} 9 Павлова М. В. Палеозоология. Ч. 2. Позвоночные. – М.–Л.: Госиздат, 1929. С. 229.

Вызвавшая в последние годы много споров нижняя челюсть, которая была найдена в наносных слоях гравия, вероятно, плейстоценового возраста близ Пильтдауна (Piltdown) в Англии, или так называемая «пильтдаунская нижняя челюсть» («Piltdown Unterkiefer»), по Геррит Миллеру ( Gerrit S. Miller , 1915), принадлежит «древнему шимпанзе».

Вебер М. Приматы (1936){10} 10 Вебер М. Приматы. – М.: Биомедгиз, 1936. С. 244, 246.

В учебнике антропологии под редакцией В. В. Бунака (1941 г. издания) на 350 страницах эоантропу уделен один-единственный абзац в примечаниях к описанию гейдельбергской челюсти:

Большую древность приписывали эоантропу (Eoanthropus Dawsoni), от которого в Англии в 1911 и в 1915 гг. были найдены остатки двух черепов; найденная вместе с первым черепом нижняя челюсть, по мнению Г. Миллера, принадлежит «древнему шимпанзе» (Pan vetus).

Бунак В., Нестурх М., Рогинский Я. Антропология (1941){11} 11 Бунак В. В., Нестурх М. Ф., Рогинский Я. Я. Антропология. Краткий курс. – М.: Изд‑во Наркомзема, 1941. С. 104.

Итак, факт: никакого единодушного восторга ученых по поводу эоантропа не было. Многие специалисты с самого начала сомневались в подлинности «человека зари» – очень уж он выделялся на фоне остальных находок.

2. Прежде чем рассуждать о дураках-антропологах, которых обвели вокруг пальца, стоит учесть, что в начале XX в. палеоантропология еще только формировалась как наука. Материалов для сравнения было катастрофически мало; научные методы анализа находок еще предстояло разработать. Разумеется, к этому стоит прибавить большое желание английских ученых обеспечить человечеству «благородное происхождение» непременно в пределах Туманного Альбиона.

Именно разработка естественнонаучных методов и позволила в середине XX в. вывести мистификаторов на чистую воду. Ведь разоблачить подделку помог фторовый метод датирования, незадолго до этого предложенный антропологом Кеннетом Оклеем. Метод этот не очень надежный, однако позволяет приблизительно оценить древность костей. Тест на фтор показал, что пилтдаунскому черепу не может быть больше 50 000 лет. Дальнейший химический анализ помог установить, что челюсть, скорее всего, вообще современная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: