Эдуард Днепров - Женское образование в России

- Название:Женское образование в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-04650-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Днепров - Женское образование в России краткое содержание

Для студентов педагогических вузов. Может быть полезно специалистам в сфере образования, ученым и преподавателям.

Женское образование в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так «экономика» ставила пределы «политике». Мудрый С. Ю. Витте подчеркнул «с финансовой точки зрения» и крайнюю нежелательность ряда других политических контрреформаторских затей комиссии Волконского. Журнал заседания соединенных Департаментов законов и государственной экономии Государственного совета, который рассматривал итоги десятилетней деятельности комиссии Волконского и который впервые выше цитировался нами, следующим образом фиксирует позицию С. Ю. Витте: «Со своей стороны, оценивая предлагаемые (комиссией. – Авт.) меры, тайный советник Витте считает долгом указать на вероятное их влияние в финансовом отношении. Следует ожидать, что при проектируемой постановке вопросов не только о приеме в женские гимназии, но и об управлении ими, земства, а равно городские и сословные общества могут отказаться от учреждения учебных заведений сего типа, а также от ассигнования новых пособий на их содержание… Затруднительным окажется привлекать земские и городские учреждения, имеющие характер всесословный, к расходам на содержание училищ с составом обучающихся из высших главным образом сословий, если, сверх того, будет сужена также и степень участия названных учреждений в деле заведования женскими гимназиями. Требования же, предъявляемые проектом к гимназиям, содержащимся частными лицами, до того строги, что введение их в закон несомненно повлечет за собою закрытие всех учебных заведений этой категории» [Д. 12. Л. 817].

Иными словами, С. Ю. Витте, обладающий мощным влиянием на формирование правительственной политики, однозначно дал понять, что проекты и предложения комиссии Волконского не только не осуществимы, но и вредны. Ибо, во-первых, они могут привести к резкому свертыванию женского образования, потребность в котором постоянно возрастала. И во-вторых, предложения комиссии могут вызвать широкое общественное недовольство различных сословий, включая и беднеющее дворянство, в чем никак не было заинтересовано самодержавное правительство.

«Выслушав это заявление тайного советника Витте, – отмечается в журнале Государственного совета, – Департаменты не могли не принять его в особое внимание. Освещая с новой стороны обсуждаемые предложения, доводы тайного советника Витте заставляют усомниться в целесообразности правил проекта, касающихся степени участия общественных и сословных учреждений в деле женского образования» [Д. 12. Л. 817 об.; выделено нами. – Авт.].

Доводы С. Ю. Витте заставили Государственный совет усомниться и во многих других предложениях комиссии Волконского, результаты работы которой в итоге были отвергнуты.

Таким образом, десятилетняя работа комиссии, которая оставила после себя свыше 50 томов архивных дел, в которой принимали участие десятки представителей различных ведомств и учреждений, для которой сотни страниц отзывов писали губернаторы, попечители учебных округов, директоры многих учебных заведений и т. д., кончилась практически ничем. В 1894 г., в связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране и началом нового общественного подъема, Государственный совет вынужден был отклонить все проекты и предложения, подготовленные комиссией М. С. Волконского.

В итоге комиссии не удалось ни сдержать развитие среднего женского образования, ни сломать его учебный курс, ни ввести его в старое сословное русло. Не предприняла комиссия Волконского никаких существенных мер и для создания низших женских училищ – число их было весьма ничтожно. Профессиональных же женских школ она не создала вовсе. Единственным реальным «успехом» комиссии было закрытие в 1886 г. высших женских курсов. Передовой общественности удалось тогда отстоять только Бестужевские курсы в С. – Петербурге. Остальные были открыты лишь 14 лет спустя, в 1900 г.

СРЕДНЕЕ ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Общую картину развития женского образования в России во второй половине XIX – начале XX в. характеризуют данные приводимых далее таблиц, составленных нами по указанным в конце книги статистическим источникам.

Поскольку основным объектом атаки реакции в пореформенный период были министерские женские гимназии и прогимназии, начнем с табл. 7, 8.

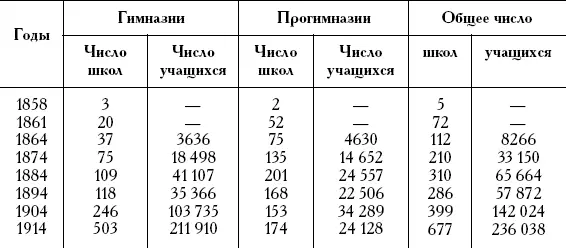

Таблица 7.Развитие женских гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения в 1858—1893 гг.

Как видно из табл. 7, первый существенный скачок числа женских гимназий и прогимназий произошел в момент их создания. За три года, с 1858 по 1861 г., общее их число выросло до 72 (20 гимназий и 52 прогимназии). С 1864 по 1884 гг. рост женских гимназий был устойчивым, равномерным и достаточно интенсивным. При этом количество неполных средних женских школ – прогимназий росло быстрее числа гимназий – полных женских средних школ, что свидетельствовало о первоначальной ориентации средних слоев населения именно на прогимназический тип женской школы.

В десятилетие, с 1884 по 1894 г., когда развернулась активная борьба реакционных сил, в том числе комиссии Волконского, против министерских гимназий и прогимназий, рост первых резко затормозился, а число вторых даже пошло на убыль. Убывающая тенденция числа женских прогимназий сохранилась и в последующее время, но преимущественно за счет смены ориентации среднего класса на более полное, гимназическое женское образование и, соответственно, за счет преобразования части прогимназий в полные женские гимназии. Однако к 1914 г. вновь обозначился рост числа женских прогимназий при общем стремительном взлете числа министерских женских учебных заведений.

Данные, характеризующие развитие этих учебных заведений в конце XIX – начале XX столетия, существенно уточняют традиционные представления о незначительных масштабах и темпах роста женского образования в этот период, который обычно недооценивался во многих отношениях, главным образом в силу его фактической неизученности. Между тем за два десятилетия, с 1894 по 1914 г., министерская женская школа совершила два крупных скачка, добившись количественного увеличения в первое десятилетие почти в полтора раза (гимназии – в два раза) и во второе десятилетие – еще в 1,7 раза (гимназии – в два раза). Общее число учащихся этой школы в 1914 г. возросло в сравнении с 1894 г. в четыре раза (в гимназиях – в шесть раз).

Таким образом, за эти два десятилетия по сути была выстроена сеть министерских женских школ, в 2,3 раза превышающая по масштабам сеть, созданную за три пореформенных десятилетия.

В табл. 8—9 впервые в российской историографии приводятся сравнительные статистические данные о развитии основных типов мужской и женской школ в России во второй половине XIX – начале XX столетия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: