Карл Циммер - Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни

- Название:Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91671-269-8, 978-0-30-27686-5;

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Циммер - Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни краткое содержание

E. coli —

Интересно, что

— общественный микроб. Автор проводит удивительные и тревожные параллели между жизнью

и нашей собственной жизнью. Он показывает, как этот микроорганизм меняется практически на глазах исследователей, раскрывая перед их изумленным взором миллиарды лет эволюции, закодированные в его геноме.

Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»

Династия

Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2001 г. Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда — поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки Фондом запущено несколько проектов. В их числе — сайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект «Библиотека «Династии» — издание современных научно — популярных книг, тщательно отобранных экспертами — учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта.

Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Джорджа Уильямса вопрос о том, почему мы так верно и одинаково соскальзываем в старость и дальше к смерти, захватил с головой. Ему было так интересно, что он решил документально зафиксировать собственное старение. Начиная с 52 лет, раз в год он приходил на стадион рядом с домом на Лонг — Айленде и проверял, за какое время он может пробежать 1700 м. Иногда ему удавалось сделать это чуть быстрее, чем в прошлом году, но в среднем за 12 лет его результаты заметно снизились. Почему, задавал себе вопрос Уильямс, спад происходит так неуклонно? Если смерть неизбежна, то почему нельзя оставаться молодым и сильным до самого конца? Почему конец этот не может быть внезапным? А если уж стареть обязательно, то почему процесс этот подчиняется именно таким закономерностям и следует именно такой кривой? Почему он не бегал так же медленно в двадцать, как в пятьдесят?

В конце концов, в природе Уильямс видел множество примеров обратного. Некоторые двустворчатые моллюски могут жить до 400 лет. На другом конце шкалы находится лосось, который в расцвете сил возвращается к месту своего рождения, находит себе пару, заводит потомство — затем стареет с катастрофической скоростью и умирает. За несколько недель лосось стареет сильнее, чем человек за несколько десятилетий.

В 1950–е гг., будучи студентом — старшекурсником, Уильямс слышал объяснения преподавателей о том, что смерть благотворна для вида. Старые должны уступать дорогу молодым, иначе вид вымрет. Уильямсу еще тогда казалось, что это полная чепуха. Вместо этого он пытался понять, как естественный отбор на индивидуальном уровне может благоприятствовать старению. Уильямс утверждал, что старость может быть побочным эффектом действия тех генов, которые в юности обеспечивают организму преимущества. До тех пор пока преимущества этих генов перевешивают наносимый ими вред, естественный отбор будет способствовать их распространению. По иронии судьбы рак, снижение зрения, слабость и другие старческие болезни тоже могут быть результатом естественного отбора.

Уильямс утверждал, что любой организм в течение жизни не раз оказывается перед эволюционным выбором: к примеру, сколько энергии затратить на взросление и созревание, прежде чем обрести способность завести детей, или сколько вложить в воспитание отпрысков, прежде чем заняться поисками нового партнера. По идее, естественный отбор должен достичь какого‑то баланса интересов. Уильямс высказал предположение, что животные могут отслеживать изменение этих факторов на протяжении своей жизни и соответственно изменять свое поведение, подобно тому как инвестор решает, какие акции сохранить, а какие продать.

За последние 40 лет теория Уильямса развилась в настоящую науку о старении, причем науку экспериментальную. Сегодня ученые могут определить, какие виды стареют и почему. В 2005 г. ученые решили для примера (одного из сотен) исследовать нерку, которая ежегодно возвращается метать икру в речку Пик — Крик на Аляске. Эта лососевая рыба каждый год приплывает в родные края в июле и августе. После спаривания самка нерки сразу же выбирает место для откладывания икры и роет в галечном дне ямку для гнезда. Отложив в ямку икру, она прикрывает ее сверху и охраняет кладку от других самок, которые могли бы позариться на готовое гнездо и захватить его для собственных икринок.

Лосось из Пик — Крик впрямую сталкивается именно с тем выбором, о котором говорил Уильямс. Покидая океан, чтобы подняться по реке вверх к местам икрометания, рыбы полностью прекращают питаться. В результате имеющееся у них на тот момент ограниченное количество энергии они должны оптимально распределить и потратить на необходимые вещи, которые им предстоит сделать перед смертью. Самкам какое‑то количество энергии придется пустить на развитие репродуктивной системы — ведь необходимо будет сформировать и отложить икру. Часть энергии уйдет на поддержание тела, чтобы можно было прожить достаточно долго и успеть защитить свою кладку от других лососей. Конец известен: кончится энергия, кончится и жизнь.

Исходя из эволюционной логики, ученые предсказали, что лососи, пришедшие в Пик — Крик в начале сезона, проживут дольше, чем те, кто придет позже. Самке, которая успеет отметать икру в июле, придется несколько недель сражаться за то, чтобы отложенные икринки остались целы и невредимы. Если такая рыбина вложит всю энергию в икринки и погибнет рано, другие лососи захватят приготовленное ей гнездо, и ее генов не будет в следующем поколении лососей. С другой стороны, если приплывшая позже вложит всю энергию в долгую жизнь, такая трата окажется напрасной — рыбина останется жить, когда остальные погибнут и охранять кладку будет не от кого. Иными словами, опаздывающим следует вкладывать энергию в производство дополнительных икринок, а долгая жизнь им ни к чему.

Когда исследователи сравнили продолжительность жизни лососей, прибывших в районы нереста в разное время, их предсказания вполне оправдались. Те, кто приплыл раньше, прожили в речке в среднем по 26 дней, тогда как припоздавшие — всего по двенадцать. Первые разделили энергию между икринками и собственным телом примерно поровну, а последние потратили на формирование икринок — яиц примерно вдвое больше энергии, чем на поддержание жизни собственного тела.

Предсказания Уильямса работают не только для лососей, но и для плодовых мушек, уксусных нематод, рыбок гуппи, лебедей, людей и многих других видов живых существ. Однако до недавнего времени специалисты по старению считали, что к E. coli все вышесказанное не относится. Казалось, что для нее выбора между долгой жизнью и продолжением рода попросту не существует. У E. coli нет детей и родителей. Отдельная E. coli просто копирует собственную ДНК и делится надвое; возникает две новые особи. Родитель превращается в собственных потомков. Голод может замедлить деление бактерии, а химическое оружие или другие поражающие факторы — попросту убить. Но, если бактерию оставить в покое и снабжать достаточным количеством пищи, она будет размножаться до бесконечности, и каждый новый микроб будет таким же здоровым, как его предки.

По крайней мере так думали ученые, пока Эрик Стюарт — микробиолог, работающий в настоящее время в Северо — Восточном университете, не решил повнимательнее присмотреться к давно знакомой E. coli. Вместе с коллегами он соорудил что‑то вроде рая для E. coli — какой мог бы появиться в воспаленном воображении какой — ни- будь бактерии. Ученые поместили одиночный микроорганизм на покрытую агаром пластинку, прикрыли ее сверху стеклом и запечатали боковые швы силиконовым герметиком. Выбранная для эксперимента бактерия была носителем светоизлучающего гена, что делало наблюдение за ней через верхнее стекло простым и удобным. Пластинку установили под микроскопом, а весь аппарат поместили в бокс с температурой, соответствующей температуре кишечника здорового человека.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

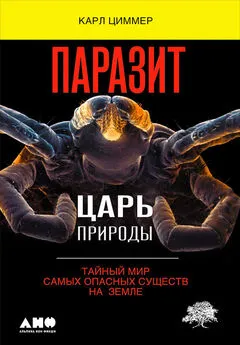

![Карл Циммер - Паразит – царь природы [Тайный мир самых опасных существ на Земле] [litres]](/books/1067054/karl-cimmer-parazit-car-prirody-tajnyj-mir-sam.webp)

![Карл Циммер - Она смеется, как мать [Могущество и причуды наследственности] [litres]](/books/1075049/karl-cimmer-ona-smeetsya-kak-mat-moguchestvo-i-pr.webp)