Карл Циммер - Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни

- Название:Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91671-269-8, 978-0-30-27686-5;

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Циммер - Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни краткое содержание

E. coli —

Интересно, что

— общественный микроб. Автор проводит удивительные и тревожные параллели между жизнью

и нашей собственной жизнью. Он показывает, как этот микроорганизм меняется практически на глазах исследователей, раскрывая перед их изумленным взором миллиарды лет эволюции, закодированные в его геноме.

Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»

Династия

Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2001 г. Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда — поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки Фондом запущено несколько проектов. В их числе — сайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект «Библиотека «Династии» — издание современных научно — популярных книг, тщательно отобранных экспертами — учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта.

Микрокосм. E. coli и новая наука о жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Умножение генов может играть творческую роль в эволюционном процессе, но оно же может подвергнуть человека смертельной опасности. Подобно E. coli, клетки нашего тела иногда мутируют и (в очень редких случаях) вступают на дорогу в конце которой их ждет превращение в раковые клетки. Они перестают подчиняться механизмам регулирования, сдерживающим рост нормальных клеток. Пока они продолжают делиться и мутировать, новые мутации делают их все более агрессивными и придают способность уходить из‑под удара иммунной системы. Подобно E. coli, пытающейся приспособиться к питанию лактозой, эти клетки сталкиваются в процессе роста с множеством самых разных препятствий. Любая мутация, способная помочь им преодолеть эти препятствия, подхватывается естественным отбором. Мутации умеют создавать дополнительные копии генов, которые позволят клеткам опухоли размножаться быстрее или, к примеру, успешно сопротивляться химиотерапии. Некоторые из этих дополнительных генов могут принять на себя новые функции и сделать тем самым опухоль еще более опасной.

В общем, иногда E. coli слитком похожа на слона, чтобы слон мог чувствовать себя в безопасности.

Гены в подарок

Вторая мировая война, как и любая другая, предоставила E. coli богатейшие возможности для убийства. Штаммы, вызывающие дизентерию и называвшиеся тогда Shigella, носились по полям сражений и оккупировали города один за другим, убивая без счета. В конце войны шигелла отступила с территории тех стран, которые сумели быстро восстановить канализацию и наладить снабжение чистой водой. Однако там, где с водой были проблемы, — в бедных странах Африки, Латинской Америки и значительной части Азии — шигелла продолжала благоденствовать. Единственным исключением из этого правила оказалась Япония. Эта потерпевшая поражение страна все‑таки наладила очистку воды, и за первые два года случаев дизентерии стало гораздо меньше. Но затем, по какой‑то необъяснимой причине, болезнь вернулась. Если в 1948 г. шигелла стала причиной менее чем 20000 случаев болезни, то в 1952 г. их было уже более 110 000.

Японские микробиологи были хорошо знакомы с бактерией Shigella еще с тех времен, когда в 1897 г. Киёси Сига впервые открыл его. Во время послевоенной вспышки шигеллеза они отбирали у пациентов тысячи бактериальных проб и неустанно искали источник новообретенной мощи зловредной бактерии. Выяснилось, что у микроорганизмов стремительно развивается резистентность к антибиотикам. Сначала микробиологи обнаружили штаммы бактерий, устойчивые к сульфамидным препаратам. Затем, всего через несколько лет, появилась устойчивость к тетрациклину, а чуть позже — к стрептомицину и хлорамфениколу.

Поначалу распространение резистентных штаммов шигеллы шло по обычной для всех бактерий схеме: мутации создавали мощные новые гены, дававшие отдельным бактериям репродуктивное преимущество. Но затем случилось нечто поразительное. На сцене появились штаммы шигеллы, устойчивые к действию всех антибиотиков одновременно. Преображение происходило внезапно: если врачи давали пациенту, страдающему шигеллезом, антибиотик одного какого‑нибудь типа, бактерии часто приобретали резистентность и к другим антибиотикам, которых данный пациент никогда не принимал.

Пытаясь хоть как‑то объяснить обнаруженные странности, японские ученые вспомнили открытие Джошуа Ледерберга, сделанное за несколько лет до этого, — открытие полового размножения у E. coli. Ледерберг показал, что иногда — достаточно редко — эта бактерия может передавать часть своих генов другой, неродственной. В его экспериментах кольцевые молекулы ДНК — плазмиды, переходили от одной бактерии к другой, перенося часть бактериального генетического материала. Ледерберг и другие исследователи установили также, что профаги — тихие вирусы — нелегалы — способны тоже служить челноками и переносить гены туда и сюда. Пробудившийся к жизни вирус иногда случайно копирует несколько генов хозяина в собственную ДНК, а потом переносит эти гены в другие бактерии. За эти открытия Ледерберг и другие ученые были удостоены нескольких Нобелевских премий, но в течение многих лет большинство биологов рассматривало подобную «инфекционную наследственность» всего лишь как удобный лабораторный инструмент, а не как существенную часть природоустройства. Они ошибались, и послевоенные вспышки дизентерии в Японии стали тому первым доказательством.

Цутомо Ватанабэ из Университета Кэйо в Токио и другие японские ученые начали разбираться, действительно ли шигелла способна обмениваться генами. Они доказали, что E. coli К-12 и Shigella могут обмениваться генами резистентности. Эксперименты на людях, больных шигеллезом, подтвердили результат. Ватанабэ сделал заключение, что использование больших доз антибиотиков подталкивало эволюцию генов резистентности либо у шигеллы, либо у какого‑то другого вида бактерий, обитающего в кишечнике. В редких случаях резистентная бактерия передавала свои гены кому‑то из соседей. Более поздние исследования показали, что эти гены располагаются в плазмиде.

Стоило японским врачам начать лечить пациентов новым антибиотиком, как возникали новые гены, обеспечивающие резистентность к нему, а содержащие его плазмиды обнаруживались в популяциях бактерий по всей Японии. Иногда случалось так, что микроорганизм получал при передаче генетического материала две плазмиды одновременно, причем они несли гены резистентности к разным антибиотикам. Две плазмиды могли обменяться участками ДНК, и в результате в некоторых случаях возникала плазмида с двумя генами резистентности вместо одного. Естественный отбор благоприятствовал носителям новых плазмид еще в большей степени, потому что они обладали устойчивостью к обоим антибиотикам. Постепенно плазмиды собирали в себе все большее количество генов резистентности. В итоге шигелла приобрела устойчивость практически ко всем лекарственным средствам, с помощью которых врачи пытались от нее избавиться.

До 1963 г., когда Ватанабэ написал на английском языке длинный обзор для журнала Bacteriological Review, мало кто из ученых за пределами Японии знал об этих открытиях. Западные ученые были поражены. Они поставили собственные эксперименты и убедились, что Цутомо Ватанабэ совершил крупное открытие. Оказывается, гены способны курсировать между бактериями, причем не одним способом. Некоторые из них переносятся с места на место плазмидами; в перемещении других принимают участие вирусы. Вирусы случайно встраивают в свой геном гены хозяина, а затем переносят их в нового хозяина, которого инфицируют. Иногда бактерии попросту целиком «заглатывают» ДНК, высвободившуюся в момент гибели другой бактерии. Так получается, что гены резистентности могут передаваться не только между особями одного вида, но и между разными видами микроорганизмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

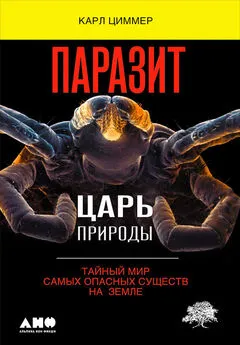

![Карл Циммер - Паразит – царь природы [Тайный мир самых опасных существ на Земле] [litres]](/books/1067054/karl-cimmer-parazit-car-prirody-tajnyj-mir-sam.webp)

![Карл Циммер - Она смеется, как мать [Могущество и причуды наследственности] [litres]](/books/1075049/karl-cimmer-ona-smeetsya-kak-mat-moguchestvo-i-pr.webp)