Нил Шубин - Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей

- Название:Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-081413-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нил Шубин - Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей краткое содержание

Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Левенгук пытался с помощью микроскопа разглядеть микроскопический мир. Галилей глядел на небо и видел гигантский мир с невероятно огромными планетами и невообразимыми расстояниями. Взглянув на мир глазами Левенгука, мы были неприятно поражены обилием микроскопической жизни вокруг и внутри нас, а взглянув глазами Галилея, обнаружили, что вокруг нас и над нами существует другой необъятный мир. Этим переосмыслением мы обязаны новому способу использования стекол.

В 1633 году, спустя двадцать лет после создания телескопа и описания вращения тел Солнечной системы, Галилей был обвинен в ереси и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Ученому было уже семьдесят лет, и поэтому ему разрешили находиться под домашним арестом — сначала в Сиене, а потом в его собственном доме во Флоренции. Пять лет, будучи в заключении, Галилео писал труд по физике. Ему запретили печататься в Италии, поэтому голландский издатель Луис Эльзевир тайно вывез рукопись из страны.

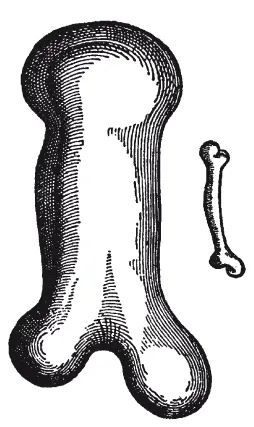

Галилей и его рисунок: сопоставление костей слона и мыши.

Книга Галилея совершенно не похожа на современный научный текст: она представляет собой изложение беседы трех вымышленных персонажей, обсуждающих фундаментальные законы Вселенной. Их разговор передает красоту математики, описывающей окружающий нас мир. На второй день беседы эти трое начинают обсуждать законы, определяющие форму предметов. Что происходит с предметами по мере увеличения их размера? Чем мелкие предметы отличаются от крупных? Рассмотрим, говорят персонажи Галилея, деревья: невысокие могут иметь довольно тонкие стволы, но у высоких пропорции совсем иные. При одинаковых свойствах древесины, чтобы не гнуться и не ломаться, высокие деревья должны иметь пропорционально более толстые стволы, чем низкие деревья. Это простое соответствие между формой и размером распространяется на многие объекты вокруг. Посмотрите на литографию из книги Галилея. Бедро мыши и бедро слона во многих отношениях схожи: оба костяные, в обоих одинаковые суставы. Но бедренная кость слона пропорционально толще кости мыши. Как и в примере со стволами деревьев, более крупный размер требует новой формы. Этот закон справедлив для динозавров и для слонов, так же как для мостов и зданий. И, как определил Галилей, закон этот объясняется тем, что более крупным объектам приходится иметь дело с более значительной силой тяготения.

Галилей предположил, что силы гравитации, определяющие положение орбит небесных тел, влияют и на органы растений и животных. Тела притягиваются к Земле с силой, пропорциональной их массе. Более крупные создания притягиваются сильнее и поэтому вынуждены менять форму, чтобы поддерживать самих себя. Эта закономерность объясняет, кроме прочего, эксперимент Дарлингтона с лягушками. Легкие животные меньше ускоряются при падении, чем тяжелые. Сила земного притяжения играет в жизни таких крупных существ, как мы, чрезвычайно важную роль.

Но для существ, которых Левенгук разглядел под микроскопом, гравитация не так важна. Взгляните на муху или муравья на стене. Сила притяжения Земли, действующая на муху, ничтожна. Для мухи гораздо важнее силы взаимодействия между молекулами. Она удерживается на стене по той причине, что для легкого существа эти силы взаимодействия пропорционально гораздо более значительны, чем земное притяжение. А теперь представьте бегемота на стене: притяжение Земли намного превосходит силу взаимодействия поверхности его ног с поверхностью стены. Никакие молекулярные «липучки» не способны удержать на стене бегемота.

Мы сравнительно крупные существа и в будничной жизни редко задумываемся о межмолекулярном взаимодействии. Мы можем держаться на воде и чувствуем, что вода плотнее воздуха. Но если бы мы были маленькими существами, например, жуками длиной в четверть дюйма, то именно эти силы играли бы определяющую роль в нашей жизни: плавание в воде превратилось бы в плавание в желе. Поверхность воды приобрела бы совсем иное значение. При нашем нынешнем весе мы можем донырнуть до дна бассейна. А жук может буквально ходить по поверхности воды.

В 1968 году Фритс У. Вент опубликовал в журнале «Сайентифик американ» ставшую классической статью о значении размера человеческого тела. Он задался, казалось бы, абсурдным вопросом: может ли муравей начать рабочий день как человек? Заметьте, Вент не был чудаком. Он открыл важнейший растительный гормон, был членом Национальной академии наук США, работал в Калифорнийском технологическом институте, а позднее возглавлял ботанический сад в Миссури, да и вообще был одним из образованнейших людей своего времени. Очевидный ответ на вопрос Вента основан на множестве глубоких биологических принципов. Например, муравей не мог бы принять душ, поскольку капли воды для него сравнимы с пушечными ядрами. Он не мог бы выкурить утреннюю сигарету (статья была напечатана до сообщения Главного врача США о негативном влиянии курения на здоровье). Мельчайшая контролируемая частичка огня сопоставима с размером самого муравья. Прощание с женой и детками тоже выглядело бы по-другому. Способность слышать низкие тона — медленные вибрации воздуха — доступна лишь более крупным существам. Возможность выполнять работу тоже зависит от размера тела. Чтобы иметь мозг, пригодный для сложной умственной деятельности, планирования и памяти, существо должно обладать определенными размерами. Таким образом, из примера с муравьем становится ясно: многие из наших способностей — речь, использование орудий труда, конструирование машин, овладение огнем и так далее — возможны только благодаря тому, что наше тело имеет совершенно определенный размер. Наши возможности в значительной степени связаны с размером нашего тела.

Свыше миллиарда лет назад, когда наши предки перешли из микроскопического мира Левенгука в мир Галилея, они приобрели новые возможности. Они покинули мир, в котором правит межмолекулярное взаимодействие, и вошли в мир, в котором доминируют законы гравитации. Этот важнейший момент в нашем прошлом отразился в наших клетках, в камнях — и в том, как многие из нас умирают.

Воздух!

Отпечатки дисков, полос и ветвей на 600-миллионнолетних камнях кажутся малопримечательной группой окаменелостей, но это впечатление обманчиво. Это следы, оставленные настоящими революционерами: организмами совершенно нового типа, прежде невиданными. Это первые организмы, тело которых состояло не из одной, а из многих клеток.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: