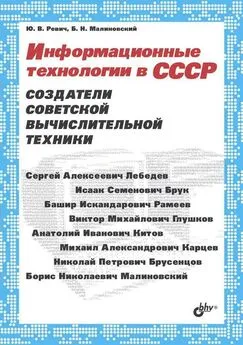

Б Малиновский - История вычислительной техники в лицах

- Название:История вычислительной техники в лицах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б Малиновский - История вычислительной техники в лицах краткое содержание

История вычислительной техники в лицах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Зима в Сарапуле очень холодная - до -40+ (хорошо, что без ветра) - и ярчайшее голубое небо. Ночью на звезды бы глядеть - да больно холодно. Местные жители, видно, к морозам привычные - базар на площади. Деревенские бабы в тулупах сидели на кадках с "шаньгами", (местные ватрушки - белый блин, намазанный мятой картошкой). Какие-то "деньги" были, потому что в памяти остался навсегда вкус этих "шанег", после ржаной каши - изысканный.

21

Нижний Новгород, где родился С.А. Лебедев (рисунок Т.А. Мавриной, сестры ученого)

В Сарапуле кроме нестеровских лесов и интересных журналов в библиотеке была еще своя камская "третьяковская галерея". Мы забирались кое-как по остаткам лестницы на второй этаж брошенного, без окон и дверей, дома на набережной и лазали по. сохранившимся балкам, очарованные чудесами. Надо же такое придумать! Все стены, простенки, проемы окон и дверей и потолок - все было разрисовано картинками (видно, из "Нивы" брали). Русалки Крамского - во всю стену, "Фрина" Семирадского, "Три богатыря" Васнецова - тоже во всю стену - это, видно, зала. Где потеснее - боярышни Маковского, всякие фрагменты на простенках. Всего не упомнишь. Может, хозяин - художник, может, это заказ какого-то одержимого искусством чудака-домовладельца? Спросить не смели. Да так даже интереснее. Кто-то так придумал!

В конце зимы отец с Сергеем уехали в Москву по вызову Луначарского налаживать диапозитивное дело. Кино тогда еще почти не было, а был в ходу "волшебный фонарь" с цветными диапозитивами. Увеличенные фонарем на белом экране (простыне), они давали представление о чем-нибудь полезном "для школы и дома".

Мама заболела тифом. В бреду все напоминала нам - не упустите самовар... Мы научились с ним управляться и ждали вестей из Москвы. Приехал за нами героический Сергей. Гимназическая шинель внакидку (вырос уже из нее!). На ноги мы приспособили ему "валенки" из рукавов ватного пальто. Выменяли за самовар мешок сухарей у сапожника. Сергей получил какие-то "командировочные" харчи. Где-то и как-то добыл теплушку (по мандату из Москвы) и возчика, чтобы отвезти на железную дорогу вещи, нас с Катей и маму, остриженную после тифа наголо, закутанную в меховую ротонду.

В теплушке посредине лежал железный лист, на котором можно было разводить костерок для обогрева и варки похлебки из сухарей. На остановках Сергей с чайником бегал за водой. Мы запирали дверь на засов, чтобы никто к нам не залез. И так за какие-то длинные дни доехали до Москвы-Сортировочной, где поставили наш вагон. Теплушку заперли или запечатали, не помню, а мы пошли пешком по мокрому московскому снегу, по воде дошли до Сухаревской площади (Колхозная потом). Диву дались - зимой вода! Одиноко стоит Сухарева башня, и пусто кругом. Потом на площади торг. Знаменитая "Сухаревка". Я много рисовала из окна. На какие деньги шел торг? Не знаю. Трамвай был бесплатным, хлеб тоже...

От Виндавского вокзала (Рижского) шел трамвай до Новодевичьего монастыря через всю Москву. У Сухаревки остановка. Можно было прицепиться к вагону и ехать до Ленинской библиотеки, пока стояли холода (там тепло и вода), до Новодевичьего монастыря, что на Москва-реке, - когда пришли весна и лето. Можно было погулять и покупаться. Вода к себе тянет. Потом лето стали проводить на даче, снимали избу в Манилове, что поближе к Кунцеву, на Москва-реке. Тут, под кустом у реки, где мы купались чуть-ли не весь день, Сергей готовился к поступлению в Высшее техническое училище им. Баумана. Покупается - поучится. И так все лето. Подготовился и был принят.

Младшая сестра поступила в Институт востоковедения, а я во Вхутемас. На этом закончу".

На пути к созданию ЭВМ

В институте С.А. Лебедев сразу приобщился к научному творчеству. Специализировался в области техники высоких напряжений. Лекции читали такие выдающиеся ученые, как создатель Всесоюзного электротехнического института им. Ленина (ВЭИ) К.А. Круг, Л.И. Сиротинский и А.А. Глазунов. В дипломном проекте, выполненном под руководством Круга, Лебедев разрабатывал новую в то время проблему - устойчивость параллельной работы электростанций. Содержание проекта вышло далеко за рамки студенческой работы. Это был серьезный труд, имевший большое научное и практическое значение.

Получив в апреле 1928 г. диплом инженера-электрика, С.А. Лебедев стал преподавателем МВТУ им. Баумана и одновременно младшим научным сотрудником ВЭИ. Вскоре он возглавил группу, а затем и лабораторию электрических сетей.

В 1933 г. совместно с А.С. Ждановым опубликовал монографию "Устойчивость параллельной работы электрических систем", дополненную и переизданную в 1934 г. Еще через год ВАК присвоил молодому ученому звание профессора. В 1939 г. С.А. Лебедев защитил докторскую диссертацию, не будучи кандидатом наук. В ее основу была положена разработанная им теория искусственной устойчивости энергосистем.

Почти двадцать лет проработал Сергей Алексеевич'в Москве. Последние десять лет он руководил отделом автоматики. До войны ВЭИ являлся одним из самых известных научно-исследовательских институтов, где работал ряд ученых с мировым именем. Отдел автоматики нанимался проблемой управления энергетическими системами (С.А. Лебедев, П.С. Жданов, А.А. Гродский), теорией автоматического регулирования (Л.С. Гольдфарб, Д.И. Марьяновский, В.В. Солодовников), новыми средствами автоматики (Д.В. Свечарник), телемеханикой (А.В. Михайлов) и представлял собой настоящее созвездие молодых талантов. Некоторые сотрудники впоследствии стали крупными учеными, а их научные груды получили мировое признание. Замечательной особенностью института было наличие в нем достаточно мощной производственной f"a:iM, благодаря чему результаты исследований внедрялись в практику.

23

Удалось разыскать одного из ветеранов ВЭИ - профессора д-ра техн. наук Д.В. Свечарника, поделившегося воспоминаниями о Сергее Алексеевиче.

"В 1935 г. к моему рабочему столу в ВЭИ подсел новый руководитель нашего отдела автоматики молодой профессор Сергей Алексеевич Лебедев. Поинтересовался: что я за год с лишним после окончания института успел сделать? Разговор пошел совсем неформальный, - Сергей Алексеевич сумел быстро схватить суть проблемы, похвалил спроектированную мной и Марьяновским систему автоматизации прокатных станов - в ней использовался запатентованный нами принцип введения гибких нелинейных обратных связей (в отечественной литературе уже не раз указывалось, что этот принцип в США был предложен на 11 лет позже...), - предсказал ему широкое применение. Но Сергей Алексеевич умел не только одобрять то, что ему нравилось. Когда мы на опытном заводе ВЭИ отлаживали образец этой системы и она, конечно, с ходу "не пошла", он нашел в чертежах соединение, могущее вызвать неприятности, молча показал на него и так посмотрел, что я готов был сквозь землю провалиться... Когда через год мы успешно испытали эту аппаратуру на стане-500 в Днепродзержинске, он не только сам приехал наблюдать за автоматической работой стана, но и привез с собой директора ВЭИ. За это изобретение Центральный совет изобретателей присвоил в 1936 г. мне и Д.И. Марьяновскому почетное звание "Лучший изобретатель СССР". Сергей Алексеевич ничего не получил - да он никогда и не добивался наград.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: