Александр Марьянович - Диссертация: инструкция по подготовке и защите

- Название:Диссертация: инструкция по подготовке и защите

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; Астрель-СПб

- Год:2009

- Город:Москва, Спб.

- ISBN:978-5-9725-1537-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марьянович - Диссертация: инструкция по подготовке и защите краткое содержание

Как написать текст диссертации?

Как найти литературу по теме исследования?

Как организовать процесс сбора экспериментальных данных?

Как обработать полученную информацию?

Как выступить с докладом на защите?

Как подготовить статью в журнал или тезисы доклада на конференцию?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой книге. Главное, что отличает ее от других «пособий для диссертантов», это принцип изложения. Наша книга – это, прежде всего, рассказ

которые совершает практически каждый начинающий исследователь. Авторы скажут вам: «Вы хотите сделать так? Не надо! Эту ошибку уже совершили многие. Лучше делайте так-то и так-то», – а потом дадут пример правильного решения. Следуя нашим рекомендациям, вы не только напишете диссертацию лучше, но и защитите ее раньше.

Диссертация: инструкция по подготовке и защите - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Амбиции вместо помощи, или Горе от ума

Все сказанное настолько просто, и настолько часто каждый исследователь слышал об этом… Но почему, ответьте, за редчайшим исключением диссертанты твердят о «статистической достоверности» их данных? Может быть, дело в том, что курсы статистики, читаемые аспирантам, заведомо перегружены описанием заумных математических критериев, и простые истины остаются за пределами учебных программ? Есть и еще одна возможная причина этого недоразумения. Всякий специалист хочет быть крупным специалистом. Химик обижается, когда его просят произвести банальный синтез, скажем, бомбезина, а не его четырехзамещенного и нигде в мире не существующего аналога. Специалист по биологической и медицинской статистике с готовностью расскажет Вам о каких-нибудь «полумарковских процессах» (бедный полу-Марков!), но неохотно станет объяснять Вам ограничения к применению критерия Стьюдента. Кроме того, у математиков, работающих в среде исследователей-медиков, есть очаровательная склонность говорить непонятно и отделываться от просящих совета и помощи снисходительными улыбками. Может быть, это результат глубокого внутреннего конфликта? Ведь вокруг тебя снуют люди, неспособные отличить интеграл от дифференциала, и все они имеют высокие ученые степени, как-то ухитряются делать важное дело и пользуются уважением сограждан… А ты знаешь так много, и почти всегда в тени!

Регистрация фоновых значений параметра

Следующее по порядку, но не по значимости, после метрологии и рандомизации средство борьбы с артефактами – строго продуманная регистрация исходных,или фоновых, значений параметров. Столь распространенный метод измерений «до-после» не имеет права даже называться научным методом. Когда до и когда после измерял избранные функции исследователь? Ведь абсолютно ясно, что любой параметр биологической системы постоянно колеблется, флуктуирует под действием столь многочисленных и столь малых по величине воздействий, что мы можем считать подобные изменения случайными и любое исходное значение параметра оценивать только статистически.

Если Вас не убедили эти рассуждения, измерьте несколько раз в стандартных условиях какой-либо показатель, особенно из числа интегративных, например физическую работоспособность, и вместо прямой или слегка извилистой линии, соединяющей данные, Вы получите широкий коридор нормальных исходных значений. А теперь подумайте, насколько достоверны будут отмеченные Вами «измерения физической работоспособности», если Вы оцените исходный уровень однократно.

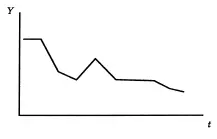

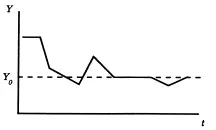

Если есть физическая возможность регистрировать исходные значения интересующего Вас параметра на протяжении некоторого времени, это обязательно следует сделать. В математике есть правило, гласящее, что минимальное количество точек, позволяющее хотя бы приблизительно представить кривую, равно четырем. Измерьте параметр 4–6—8 раз через равные промежутки времени и изобразите эти данные в системе координат. Без применения каких-либо специальных средств анализа Вы увидите, происходит ли изменение среднего уровня показателя (рост или снижение – неважно) или перед Вами просто колебания вокруг некоторой горизонтальной линии. Если Вы убедились в том, что показатель не изменяется направленно, то есть флуктуирует, переходите к воздействию изучаемого фактора. Если нет, продолжайте регистрацию фона, покуда это возможно. В крайнем случае, откажитесь в этот день от проведения опыта и, обдумав причины помех, начинайте заново, на новом животном и, может быть, в несколько иных условиях. Приведем пример (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Суждение об исходном (фоновом) уровне параметра Y – ненадежно. Просматривается тенденция к снижению Y. Необходимо продолжить регистрацию. t – время (Данные получены в одном опыте. Точки, составляющие кривую, не являются средними.)

Рис. 4. По-видимому, направленных изменений параметр Y не претерпевает. Если нет возможности продолжить регистрацию фоновых значений, их среднее арифметическое (пунктир) можно принять за исходный уровень Y. t – время

Сделайте эффект более ярким

Как уже было сказано, лучше не исследовать процессы, изменяющиеся в пределах 10 % от исходного уровня. Чтобы сделать регистрируемый эффект более заметным и, если повезет, даже очевидным, «загрузите» систему, доведите ее до пределов ее возможностей и только после этого воздействуйте на нее исследуемым фактором. Рассмотрим пример. Мы хотим убедиться в том, что вещество Х замедляет процесс естественного старения. Детали эксперимента не отработаны, дозы вещества – неизвестны. С чего начать? Воздействуйте на животных слабым ионизирующим излучением, чтобы многократно ускорить процесс старения, и после этого вводите вещество Х – эффект будет ярким и несомненным. (А если нет, то лучше поискать другой геропротектор.)

Другой пример. Вы исследуете влияние измененной внешней среды на деятельность человека-оператора и с удивлением обнаруживаете, что в весьма различных, в том числе и в очень неблагоприятных условиях среды Ваши испытатели показывают стабильные результаты в самых разнообразных психофизиологических тестах. В чем причина? Тесты недостаточно трудны, они не требуют полной мобилизации возможностей оператора. Остающиеся резервы столь велики, что легко перекрывают явно неблагоприятное внешнее воздействие. Максимально усложните тесты, введите элемент соревнования, чтобы насколько возможно усилить мотивацию, и посмотрите, так ли уж безразлично для деятельности испытателей воздействие данного фактора внешней среды.

Не откладывайте обработку данных

Еще одно правило гласит: забудьте выражения «я заканчиваю набор материала», «материал у нас давно набран» и т. п. Может быть, тот, кто первым пустил в обращение эти слова, вырос в семье портного? Ведь не станет же уважающий себя портной шить костюм, не набрав полностью необходимый материал! Но исследователь не может позволить себе в самом начале работы определить набор методик и, ничуть не изменяя их, «набирать» экспериментальные данные! Каждый отдельный опыт, каждое отдельное клиническое наблюдение должны быть тщательно обдуманы в тот же день, когда они были проведены. Только очень серьезные причины, как, например, окончание работы городского транспорта или явные признаки острого утомления экспериментатора, могут оправдать откладывание процесса обработки на следующий (но не более!) день. Необработанный эксперимент – погубленный эксперимент, и это – правило без исключений. Немедленная обработка результатов дает громадные преимущества исследователям, работающим в одиночку или в составе малых групп единомышленников. Большие научные коллективы с их огромными массивами данных и неизбежным разделением труда не могут обеспечить немедленную обработку результатов эксперимента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: