Владимир Максаковский - Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. II: Региональная характеристика мира

- Название:Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. II: Региональная характеристика мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-06280-1 (кн. II); 978-5-358-05569-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Максаковский - Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. II: Региональная характеристика мира краткое содержание

Книга II посвящена характеристике регионов мира: зарубежной Европы (без стран СНГ), зарубежной Азии (без стран СНГ), Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и Океании.

Книга предназначена для углубленного изучения курса «Экономическая и социальная география мира», который преподается в 10 классе общеобразовательной школы, а также для учителей, преподавателей и студентов вузов.

Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. II: Региональная характеристика мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

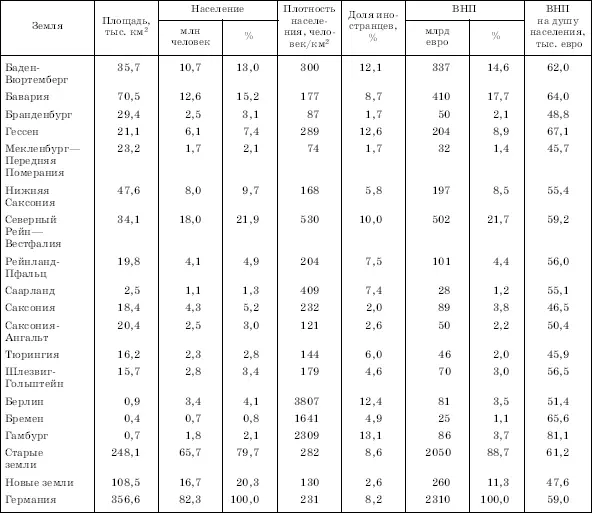

Таблица 19

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬ ФРГ (2006 г.)

По общим оценкам, особое место в территориальной структуре расселения и хозяйства Германии должна занять ее столица – Берлин, который уже играет ключевую роль в объединении старых и новых федеральных земель. Перевод высших органов власти страны, включая бундестаг, резиденции канцлера и президента из Бонна в Берлин занял несколько лет и завершился в 1999–2001 гг.

28. Региональная политика в странах Европейского союза

В зарубежной Европе в целом региональная политика во всех ее формах и проявлениях проводится, пожалуй, наиболее последовательно и активно. В первую очередь это относится к интеграционной группировке 15 «старых» государств Европейского союза.

Несмотря на очень высокий, высокий и относительно высокий общий уровень развития стран ЕС, довольно существенные социально-экономические различиямежду ними были и продолжают сохраняться. Не случайно эти государства иногда подразделяют на две большие группы: «богатый» Север (Великобритания, Германия, Франция, страны Бенилюкса, Швеция, Австрия, северная часть Италии) и «бедный» Юг (Испания, Португалия, Греция, южная часть Италии), а также выделяют занимающие как бы промежуточное положение между ними Ирландию и Финляндию. В последнее время по отношению к странам ЕС (не говоря уже о всей зарубежной Европе) еще чаще стали применять понятие «центра» (ядра) и «периферии». При таком раскладе к «центру» обычно относят Англию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, большую часть Франции и Германии, Австрию, Северную Италию. А к «периферии» – Ирландию, Северную Ирландию (Ольстер), Шотландию, Уэльс, юго-западную часть Франции, преимущественно аграрные районы Испании, Португалии, Италии, Греции, а также малонаселенные северные части Швеции и Финляндии.

Но это самый, так сказать, крупномасштабный подход к территориальным аспектам региональной политики Евросоюза. В самом ЕС обычно оперируют гораздо более дробной сеткой регионов (районов), что уже само по себе свидетельствует о переходе к высшей форме политической и экономической интеграции – созданию Европы регионов.Именно это понятие лучше всего отражает эволюционный переход 15 стран к созданию единого политического, экономического, финансового, социального пространства. Во многих официальных документах региональной политики стран ЕС специально подчеркивается особая роль, которую должны играть в интеграционном процессе не столько отдельные страны, сколько их регионы (районы). Неудивительно, что многие из этих регионов начинают устанавливать прямые контакты с высшими органами Евросоюза, минуя свои центральные правительства.

Что же касается выделения конкретных регионов, то этот процесс оказался довольно сложным. Если исходить из существующего ныне административно-территориального деления стран ЕС, то всего в 15 странах насчитывается 200 административных единиц, имеющих статус региона. Больше всего их в Великобритании (34), во Франции (26), в Швеции (24) и Италии (20), меньше всего в Бельгии (3), Дании (4) и Португалии (7). Однако для своих учетных целей Статистическое бюро ЕС (Евростат) использует еще более дробную сетку территориального членения.

Сетка Евростата выделяет пять уровней территориальных единиц, которые именуются НАТС. [24]K категории НАТС-1 относят самые крупные регионы общим числом 77. В среднем население такого региона составляет 4,2 млн человек. Более всего регионов НАТС-1 в таких странах, как Германия (16), Великобритания и Италия (по 11), Франция (9), тогда как Дания, Швеция, Ирландия, Люксембург фигурируют каждая в виде одного такого региона. K категории НАТС-11 относят преимущественно административные провинции, департаменты, округа общим числом 200. В среднем население такого региона – 1,8 млн человек. Больше всего их в Германии (38), Великобритании (35), во Франции (26), в Италии (20) и Испании (17). В категорию НАТС-III входит 1031 регион со средним населением по 41 тыс. человек. Это преимущественно ранг графств и префектур. К категории НАТС-IV Евростат относит 1074 региона, а к категории НАТС-V – 98 тыс. (это главным образом коммуны, округа и муниципии).

Несмотря на подобную чрезвычайную территориальную дробность, основная цель региональной политикиЕвросоюза фактически едина для всех категорий НАТС. Она заключается в объединении национальных экономик путем сокращения разрыва в уровнях развития между отдельными регионами. В Едином европейском акте есть специальный раздел V под названием «Экономическое и социальное сплочение». В нем говорится о том, что «Сообщество особенно стремится сократить разрыв между различными регионами и отставание регионов, находящихся в наименее благоприятных условиях».

В соответствии с этой основной целью в документах Евросоюза сформулированы и более конкретные цели региональной политики ЕС. Всего таких целей шесть:

1) содействие структурной перестройке и развитию отсталых районов;

2) содействие перестройке и развитию промышленных депрессивных районов с высокой безработицей и сниженным уровнем производства;

3) борьба с долговременной безработицей;

4) содействие включению молодежи в трудовую жизнь;

5) содействие аграрной политике, включая развитие как сельскохозяйственных районов, так и обслуживающих сельское хозяйство производств;

6) развитие регионов Европейского союза с очень низкой плотностью населения.

Каждая из перечисленных целей региональной политики ориентирована на определенный уровень НАТС. Так, первая цель относится прежде всего к более крупным регионам, отстающим в развитии и имеющим душевой ВВП менее 75 % от среднего показателя по Евросоюзу. Вторая цель имеет отношение главным образом к старопромышленным районам, многие из которых в эпоху НТР превратились в настоящие зоны бедствия и нуждаются в серьезной структурной перестройке экономики. Пятая цель относится к отсталым аграрным районам стран ЕС, а шестая – к северным районам с плотностью населения менее восьми человек на 1 км 2. Она была добавлена к общему реестру целей позднее других, после вступления в ЕС Швеции и Финляндии.

Для реализации всех перечисленных выше целей в системе Евросоюза созданы наднациональные органы, прежде всего – Генеральная дирекция по региональной политике в системе Комиссии европейских сообществ (КЕС) и соответствующая комиссия в Европарламенте. В 1993 г. был сформирован Комитет регионов, в который входят более 200 представителей региональных и местных администраций. Позднее возникла еще Ассоциация европейских регионов. Очень большое значение имеют также финансовые институты ЕС, главный из которых был создан еще в 1975 г. под названием Европейский фонд регионального развития. Средства на такое развитие выделяет также Европейский инвестиционный банк. В результате в конце 1990-х гг. на осуществление региональной политики приходилось уже более 1/ 3всего бюджета ЕС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: