Евгений Страут - Естествознание и основы экологии

- Название:Естествознание и основы экологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-01593-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Страут - Естествознание и основы экологии краткое содержание

Для студентов и преподавателей педагогических училищ и колледжей, а также факультетов начальных классов педагогических вузов.

Естествознание и основы экологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если в сообществе доминирует несколько видов, а плотность остальных очень мала, то разнообразие низкое. Если при том же видовом составе численность каждого вида значительна, то видовое разнообразие высокое. Биоценоз характеризуется не только видовым разнообразием, но и соотношением видов, имеющих различные типы питания, их приспособленностью к данной экологической нише.

Экологическая структурасообщества определяется соотношением групп организмов, занимающих определенные экологические ниши и выполняющих одинаковые функции в сообществе. Сходство структуры экосистем позволяет выделять одинаковые типы биомов на разных континентах: тропический лес, пустыня, степь, саванна, широколиственный лес и т. д. Они определяются не видовым сходством растений и животных, а присутствием организмов, имеющих сходный образ жизни, занимающих одинаковые экологические ниши и выполняющих сходные функции. Например, в степях наиболее распространены засухоустойчивые злаки, растительноядные животные. В саваннах Африки доминируют разнообразные копытные, а в Австралии их заменяют кенгуру.

Виды, занимающие сходные экологические ниши в однотипных сообществах, называются экологическими двойниками,или эквивалентами.

Тип биоценозаопределяется характером растительности – особенностями фитоценозов, которые, в свою очередь, определяют животный мир биоценоза.

В зависимости от доминирующих жизненных форм растений различают биоценозы лесов, лугов, болот, степей и т. д.

Совместное существование в биоценозе различных видов и жизненных форм приводит к пространственному разграничению, которое выражается в ярусности фитоценоза.

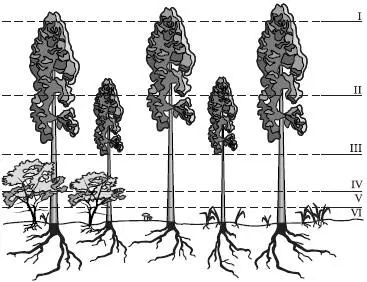

Ярусы– это горизонтальные слои – «этажи», в которых располагаются растения. В биоценозах обычно бывает от двух до шести ярусов. Луг, степь, болото относятся к малоярусным сообществам (два-три яруса), лес – к многоярусному (пять-шесть). В верхнем ярусе смешанного леса (рис. 102) располагаются высокие светолюбивые деревья. Второй ярус образуют низкорослые, менее светолюбивые деревья и высокие кустарники. В третьем ярусе располагаются кустарники и полукустарники, четвертый и пятый ярусы занимают травянистые растения. Ярусность растений обеспечивает лучшее использование ресурсов среды – света, влаги, питательных веществ почвы. Подземная ярусность определяется расположением корневых систем. Глубже всего обычно проникают корни деревьев. В верхних слоях почвы размещаются корни травянистых растений; мхи, лишайники располагаются прямо в подстилке. Ярусность уменьшает конкуренцию растений, способствует увеличению видового разнообразия, равномерному расселению в биоценозе животных.

Рис. 102.Ярусность в биоценозе: I–VI ярусы

Биоценоз характеризуется не только видовым составом, но и биомассой и биологической продуктивностью.

Биомасса– это общее количество органического вещества и заключенной в ней энергии всех особей данной популяции или всего биоценоза на единицу площади. Биомасса определяется количеством сухого вещества на 1 га.

Величина биомассы зависит от особенностей вида, его биологии. Например, биомасса быстроотмирающих видов (микроорганизмов) невелика по сравнению с биомассой долгоживущих организмов, накапливающих в своих тканях большое количество органических веществ (деревья, кустарники, крупные животные).

Биологическая продуктивность– это скорость образования биомассы в единицу времени.

Это наиболее важный показатель жизнедеятельности организма, популяции и экосистемы в целом. Различают первичную продуктивность– образование органического вещества автотрофами (растениями в процессе фотосинтеза) и вторичную продуктивность– скорость образования биомассы гетеротрофами (консументами и редуцентами).

Соотношение продуктивности и биомассы различно у разных организмов. Неодинакова и продуктивность различных экосистем, она зависит от величины солнечной радиации, почвы, климата.

Самой низкой биомассой и продуктивностью обладают пустыни и тундры, самой высокой – дождевые тропические леса. Биомасса Мирового океана значительно меньше, чем у суши, хотя он занимает 71 % поверхности планеты.

§ 74. Разнообразие биоценозов

В зависимости от состава живых организмов и среды обитания все экосистемыможно разделить на два основных типа: водныеи наземные.Облик наземного биоценоза определяется прежде всего его растительностью, которая зависит от климатических факторов. Это тундра, хвойные и лиственные леса, луга, степи, саванны, пустыни и т. д. В качестве примера рассмотрим биоценозы леса и водоема.

Наземный биоценоз широколиственного леса.Среди наземных биоценозов наиболее сложным по структуре и разнообразным по видовому составу является лес.Леса занимают огромные пространства суши (около 26–30 %), это основной тип растительного покрова Земли. Они распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Это тропические леса Южной Америки, Африки и Азии, листопадные леса Европы и Северной Америки, тайга Сибири и Канады.

Леса– это природные комплексы, в составе которых преобладают деревья, образующие более или менее плотный древостой.

В зависимости от преобладающих видов растений различают леса хвойные(сосновые, еловые), лиственные(широколиственные – дубравы, узколиственные – березняки), смешанные леса(из хвойных и лиственных пород).

Рассмотрим биоценоз широколиственного леса – дубравы.Широколиственный лес характеризуется прежде всего большим разнообразием видов растений, что объясняется благоприятными природными условиями. Почвы обычно дерново-подзолистые, богатые питательными веществами и достаточно увлажненные. В дубравах ярко выражена ярусность. Верхний ярус образуют высокие светолюбивые растения: дуб, ясень, липа. Более низкие – клен, вяз, груша, ясень, яблоня – образуют второй древесный ярус. Еще ниже располагается подлесок, образованный кустарниками: лещиной, бересклетом, калиной, крушиной, жимолостью. Разные виды кустарников различаются по высоте. Например, кусты орешника – лещины достигают высоты 5 м, а бересклета – чуть выше человеческого роста.

В дубраве хорошо развит травянистый покров. Многие растения имеют широкие листовые пластинки и крупные яркие соцветия, поэтому их называют дубравным широкотравьем. Некоторые лесные виды настолько приспособились к затенению, что не могут расти на открытых местах. Здесь господствуют среди трав сныть обыкновенная, осока, зеленчук, пролеска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: