Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

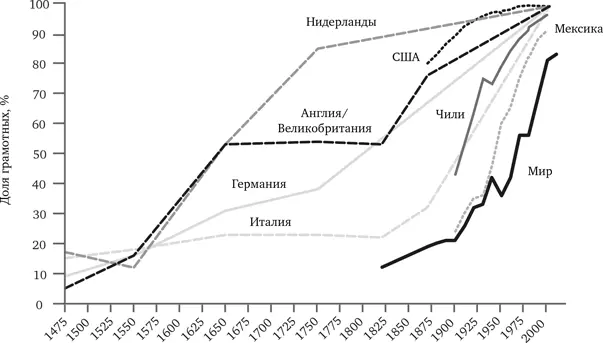

В силу всех этих причин распространение образования – и его первого дара, грамотности, – является флагманом человеческого прогресса. И снова, как и с другими аспектами прогресса, мы наблюдаем знакомую картину: до эпохи Просвещения жалко выглядели почти все; затем некоторые страны вырвались вперед; уже в наши дни остальной мир начал сокращать отрыв; а вскоре это благо будет доступно практически повсеместно. На рис. 16–1 видно, что в Западной Европе до XVII века грамотность была привилегией узкой элиты, менее чем восьмой части населения, а для мира в целом то же самое было верно еще и в XIX веке. Доля грамотных на планете удвоилась за следующие сто лет, а затем выросла еще в четыре раза за такое же время; сейчас читать и писать умеют 83 % человечества. Но и эта цифра не дает нам полной картины распространения грамотности в мировом масштабе, поскольку неграмотную пятую часть населения составляют прежде всего старики и люди среднего возраста. Во многих ближневосточных и североафриканских странах неграмотны более трех четвертей жителей старше 65 лет, а уровень неграмотности подростков и молодежи не превышает 10 % [685] Roser & Ortiz-Ospina 2016b, на основании данных ЮНЕСКО; World Bank 2016a.

. Общемировая доля грамотных в возрасте от 15 до 24 лет в 2010 году составляла 91 % и была примерно равна доле грамотных американцев всех возрастов в 1910 году [686] UNESCO Institute for Statistics, World Bank 2016i.

. Как и следовало ожидать, самый низкий уровень грамотности фиксируется в беднейших регионах мира, раздираемых войнами: в Южном Судане (32 %), Центральноафриканской Республике (37 %) и Афганистане (38 %) [687] UNESCO Institute for Statistics, http://data.uis.unesco.org/ .

.

РИС. 16–1. Грамотность, 1475–2010

Источник: сайт Our World in Data, Roser & Ortiz-Ospina 2016b, в том числе на основании данных из следующих источников. До 1800 года:Buringh & van Zanden 2009. Мир:van Zanden et al. 2014. США:Национальный центр образовательной статистики. После 2000 года:Central Intelligence Agency 2016

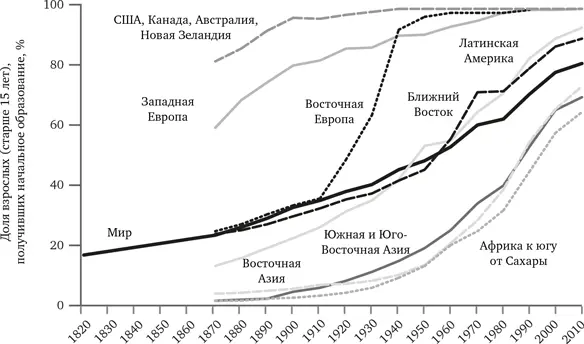

Умение читать и писать – фундамент дальнейшего образования, и по рис. 16–2 мы видим, насколько мир преуспел в том, чтобы дети ходили в школу [688] О связи грамотности и начального образования: van Leeuwen & van Leeuwen-Li 2014, pp. 88–93.

. Хронология нам уже знакома: в 1820 году больше 80 % человечества никогда не посещали школы; в 1900 году большая часть жителей Западной Европы и англоязычного мира уже имела начальное образование; сегодня оно доступно более чем 80 % населения Земли. Самый отсталый в этом отношении регион, Африка к югу от Сахары, сегодня достиг уровня, равного среднемировому в 1980 году, уровню Латинской Америки в 1970-м, Восточной Азии в 1960-м, Восточной Европы в 1930-м и Западной Европы в 1880-м. Согласно последним прогнозам, к середине этого века только в пяти странах доля полностью лишенных школьного образования будет превышать 20 %, а к концу века этот показатель всюду упадет до нуля [689] Lutz, Butz, & Samir 2014, на основе моделей International Institute for Applied Systems Analysis, http://www.iiasa.ac.at/ , цит. по Nagdy & Roser 2016c.

.

«Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела» [690] Екклесиаст 12:12.

. В отличие от других показателей благополучия, которые имеют естественный нижний предел, равный нулю (к примеру, число войн или эпидемий), или естественный верхний предел в 100 % (к примеру, уровень грамотности или доля тех, кто не страдает от голода), погоня за знаниями бесконечна. Мало того что объем самих знаний беспрерывно увеличивается – в движимой технологиями экономике растет и выгода от знаний [691] Растущая выгода образования: Autor 2014.

. В то время как общемировые показатели грамотности и начального образования подбираются к максимально возможным значениям, длительность обучения, включая высшее и послевузовское образование, продолжает расти во всех странах. В 1920 году в средней школе учились только 28 % американских подростков в возрасте от 14 до 17 лет; к 1930 году эта доля выросла почти до половины, а к 2011-му – до 80 %, из которых 70 % продолжили обучение в университете [692] Доля обучающихся в средних школах Америки в 1920 и 1930 годах: Leon 2016. Доля выпускников в 2011 году: A. Duncan, “Why I Wear 80,” Huffington Post, Feb. 14, 2014. Доля выпускников средней школы, поступивших в университет в 2016 году: Bureau of Labor Statistics 2017.

. В 1940 году менее 5 % американцев имели степень бакалавра; к 2015 году ею обладал уже каждый третий [693] United States Census Bureau 2016.

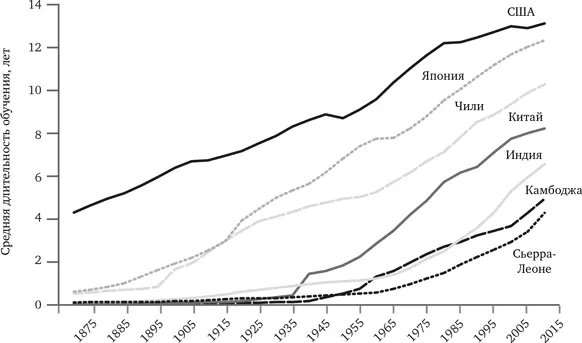

. На рис. 16–3 показаны параллельные траектории средней суммарной длительности обучения в некоторых странах. На сегодняшний день она составляет от четырех лет в Сьерра-Леоне до тринадцати (что соответствует неоконченному высшему образованию) в США. В соответствии с одним из прогнозов, к концу века более 90 % населения Земли будет иметь неоконченное среднее образование, а 40 % – неоконченное высшее [694] Nagdy & Roser 2016c; International Institute for Applied Systems Analysis, http://www.iiasa.ac.at/ ; Lutz, Butz, & Samir 2014.

. Так как образованные люди, как правило, имеют меньше детей, такое распространение образования дает все основания полагать, что уже в текущем веке население мира достигнет пика, а затем пойдет на спад (рис. 10–1).

РИС. 16–2. Начальное образование, 1820–2010

Источник: Our World in Data , Roser & Ortiz-Ospina 2018, на основании данных van Zanden et al. 2014. Графики показывают долю взрослых старше 15 лет, хотя бы год (в последующие периоды дольше) проучившихся в школе; см. van Leeuwen & van Leewen-Li 2014, pp. 88–93

Хотя мы не наблюдаем сколько-нибудь значительного сближения показателей средней длительности обучения в разных странах, продолжающаяся революция в доступности знаний снижает значимость этого разрыва. Большая часть мирового объема знаний сегодня уже не заперта в библиотеках, а размещена в интернете (причем, как правило, бесплатна для пользователей); массовые открытые онлайн-курсы (massive open online courses, MOOC) и другие формы дистанционного образования доступны любому, у кого есть смартфон.

РИС. 16–3. Средняя длительность обучения, 1875–2010

Источник: Our World in Data , Roser & Ortiz-Ospina 2016a, на основании данных Lee & Lee 2016. Приведены показатели для населения в возрасте от 15 до 64 лет

Сокращаются и другие разрывы в сфере образования. В США показатели готовности к школе детей из малообеспеченных, испаноговорящих и афроамериканских семей значительно улучшились между 1998 и 2010 годами, вероятно потому, что распространились бесплатные программы дошкольного воспитания, в бедных семьях появилось больше книг и компьютеров с доступом в интернет, а родители чаще проводят время с детьми [695] S. F. Reardon, J. Waldfogel, & D. Bassok, “The Good News About Educational Inequality,” New York Times, Aug. 26, 2016.

.

Интервал:

Закладка: