Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей

- Название:Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Синдбад

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00131-330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей краткое содержание

Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Искусственные нейронные сети. 1943

Искусственные нейросети иногда схематично изображают в виде слоеного пирога. Слои состоят из нейронов (простых вычислительных единиц), которые возбуждаются и передают возбуждение другим связанным нейронам. При этом разные весовые коэффициенты определяют, какой именно объем возбуждения должен передаваться дальше. Изначально веса и их граничные значения назначаются случайным образом, но постепенно корректируются, пока система учится выполнять задачи – например, распознавать на картинках слонов, анализируя многочисленные изображения, помеченные как «слон» и «не слон». Сегодня нейросети находят практическое применение в играх, управлении транспортом, разработке лекарств, диагностике рака по медицинским снимкам, переводах и во многих других областях.

Некоторые из базовых вычислительных моделей, применяемых в нейросетях, были рассмотрены нейрофизиологом Уорреном Маккалоком (1898–1969) и логиком Уолтером Питтсом (1923–1969) в статье 1943 г. «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности», опубликованной в «Бюллетене математической биофизики». В 1957 г. Фрэнк Розенблатт (1928–1971) создал перцептронный алгоритм распознавания образов, который впоследствии был реализован на компьютере. В XXI в. ценность нейросетей возросла благодаря использованию распределенных вычислений (вычислений на разных компьютерах, объединенных в сеть) и графических процессоров.

Искусственные нейросети, созданные по принципу биологических сетей нейронов, используются в машинном обучении: компьютеры «учатся», не будучи специально запрограммированными на выполнение какой-либо задачи. Одна из проблем, связанных с нейросетями, заключается в том, что входными данными можно намеренно манипулировать, обманывая нейросеть и заставляя ее выдавать заведомо неверные ответы. И все же, размышляя о недавних примерах полезного применения нейросетей, сотрудник компании Google , эксперт по ИИ Джефф Дин (р. 1968) замечает: «Тот этап эволюции, на котором у животных развились глаза, стал большим шагом вперед. Теперь глаза есть и у компьютеров».

СМ. ТАКЖЕ Обучение с подкреплением (1951), Перцептрон (1957), Машинное обучение (1959), Глубокое обучение (1965), Компьютерное искусство и DeepDream (2015)

Искусственные нейросетиустроены по принципу биологических сетей нейронов – вроде тех, по которым передаются сигналы в головном мозге.

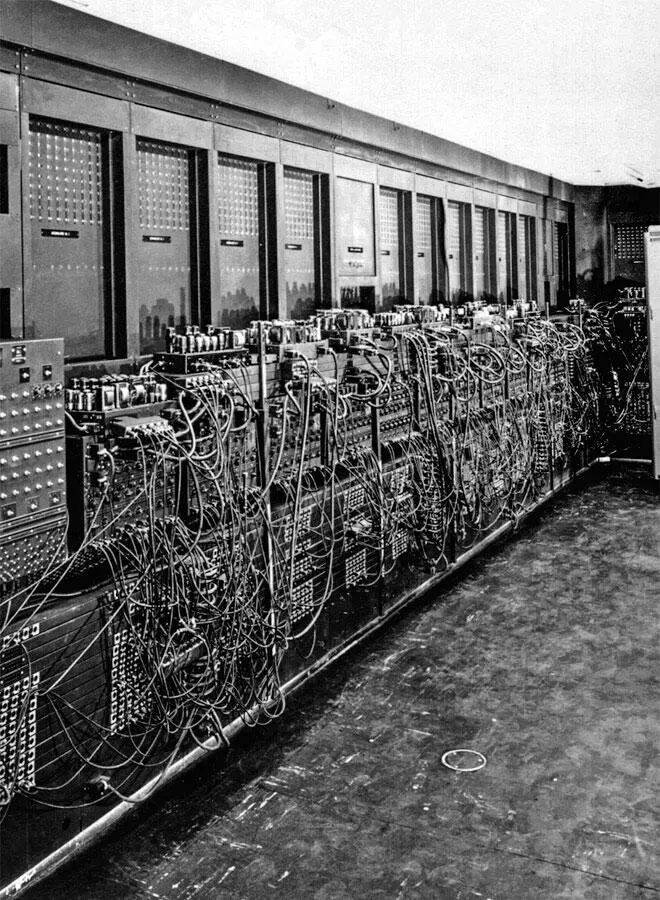

ЭНИАК. 1946

В 1946 г. газеты пестрели восторженными отзывами об ЭНИАКе и рассуждениями о будущем думающих машин. «Механический мозг расширяет человеческие горизонты», – писала Philadelphia Inquirer . «Калькулятор посрамил человека», – выносила приговор Cleveland Plain Dealer ; в той же статье говорилось о «новой эпохе в сфере человеческой мысли». Внимание СМИ к успехам в электронном воплощении мышления наряду с другими технологическими достижениями естественным образом подталкивало мир к изучению новых возможностей ИИ.

ЭНИАК («Электронный числовой интегратор и вычислитель») был построен в Пенсильванском университете американскими учеными Джоном Мокли (1907–1980) и Джоном Эккертом (1919–1995). Это устройство стало одним из первых электронных перепрограммируемых цифровых компьютеров, которые использовались для решения широкого круга вычислительных задач. Изначально ЭНИАК создавался для расчетов баллистических таблиц для армии США, однако его первое важное применение было связано с разработкой водородной бомбы.

Создание ЭНИАКа обошлось почти в 500 тысяч долларов. Аппарат был представлен в 1946 г. и почти непрерывно использовался до 2 октября 1955 г., когда был выключен окончательно. Машина содержала более 17 тысяч электронных ламп и около пяти миллионов спаянных вручную соединений. Для ввода и вывода данных использовались устройство для считывания перфокарт и карточный перфоратор. В 1995 г. группа студентов-инженеров под руководством профессора Яна ван дер Шпигеля в точности воссоздала тридцатитонный ЭНИАК на одной интегральной схеме!

Среди других важных электрических вычислительных машин 1930–1940-х гг. следует упомянуть американский компьютер Атанасова – Берри (представленный в октябре 1939 г.), немецкий Z3 (май 1941 г.) и британский «Колосс» (декабрь 1943 г.). Но, в отличие от ЭНИАКа, эти машины либо не были полностью электронными, либо имели узкое назначение.

Авторы патента на ЭНИАК (№ 3120606, зарегистрирован в 1947 г.) писали: «С приходом сложных вычислений в повседневную жизнь скорость расчетов вышла на первый план, и сегодня на рынке нет машины, способной полностью удовлетворить спрос на современные вычислительные методы… Данное изобретение призвано сократить длительность расчетов до нескольких секунд…»

СМ. ТАКЖЕ Счеты (ок. 190 до н. э.), Механический компьютер Бэббиджа (1822), «Гигантские мозги, или Машины, которые думают» (1949)

ЭНИАКбыл одним из первых электронных перепрограммируемых цифровых компьютеров, которые использовались для решения широкого круга вычислительных задач. Машина содержала более 17 тысяч электронных ламп.

«Гигантские мозги, или Машины, которые думают». 1949

В 1949 г. американский информатик Эдмунд Беркли (1909–1988) опубликовал книгу «Гигантские мозги, или Машины, которые думают» – вероятно, первое популярное издание о компьютерах для широкой аудитории. Книга была примечательна тем, что в ней поднимались вопросы о целесообразности употребления слов «мозг» и «думать» по отношению к компьютерам. Эти вопросы остаются открытыми и по сей день. Беркли писал: «В последнее время мы часто слышим о странных гигантских машинах, которые могут мастерски и с огромной скоростью обрабатывать информацию. Они проводят расчеты и логически рассуждают. Некоторые из них особенно умны – они способны решать гораздо больше различных задач… Им под силу проблемы, для решения которых жизнь человека слишком коротка… Примерно так выглядел бы мозг, если бы был сделан из железа и проволоки, а не из плоти и нервов. Поэтому вполне логично называть эти машины механическими мозгами».

Поразительный факт: когда Беркли писал свою книгу, электронные компьютеры были практически неизвестны широкой публике. Существовало лишь небольшое число таких «гигантских мозгов», и Беркли описывает некоторые из них. Это, например, дифференциальный анализатор № 2 в Массачусетском технологическом институте, Mark I в Гарвардском университете (также известный как «автоматический вычислитель, управляемый последовательностями» компании IBM ), ЭНИАК в Школе Мура, универсальный релейный калькулятор в Bell Laboratories и логическая машина Калина – Беркхардта, созданная двумя студентами Гарварда. В примечаниях к изданию 1961 г. Беркли выдвигает предположение, что когда-нибудь машины смогут освоить даже интуитивное мышление: «Возможно, интуитивное мышление – это очень быстрый перебор возможных вариантов в уме вкупе с очень быстрой их оценкой: человек приходит к некоему выводу, почти не осознавая, как этот вывод был получен. В этом случае, конечно, можно запрограммировать компьютеры таким образом, чтобы они проявляли то, что мы называем интуитивным мышлением, – с той лишь разницей, что метод получения выводов нам будет известен».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: