Сергей Майнагашев - Тайны забытых миров

- Название:Тайны забытых миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Майнагашев - Тайны забытых миров краткое содержание

Тайны забытых миров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

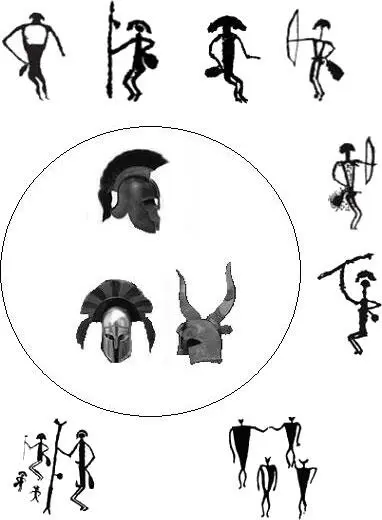

Эти воины облачены в боевые шлемы в форме грибовидных уборов, которые носили их далекие предки воины – лучники и копьеносцы в Сибири. Встречаются и рогатые каски пеласгов (тирренцев), подчеркивающие высокий религиозный авторитет их обладателей. Рогатым персонажам Сибири и Древней Греции мы уделим должное внимание в последующих главах.

Петроглифические изображения служителей культа, первобытных жрецов – пан/панг/бангос с грибовидными уборами панкх (древнесибирское слово), смешиваются не только с реальным народом Саяно-Алтая, но и с мифологическими чертами демонов – пани из «Ригведы». Как мы помним, сюжет «опьянения» собаки Сарамы связывается с интоксикацией, т. е. одурманиванием усладительной влагой племени пани. Только удар ногой Индры заставляет Сараму изрыгнуть заколдованное молоко, которым угостили ее пани. Вероятно, они в насмешку послу и подмешали в молоко настой гриба в экстатических целях.

В «Ригведе» (гимн «К Индре») об использовании этого гриба (водный экстракт ядовитого гриба) в батальных сценах читаем: «Он, воспетый Ангирасами, сломил Валу и взорвал твердыни горы; он устранил их искусственные преграды; эти деяния совершил Индра в опьянении Сомой». Именно опьяняясь Сомой (ср. хакасское слово «сÿме» – жидкость, бульон), бог ариев Индра обретает Силу, благодаря которой он завоевывает коров, угнанных демонами – пани.

Посредниками в передаче этого символа «опьянительной» Силы и храбрости – гриба – пеласгийским народам Греции могли быть паны-яваны из Малой Азии. О кочевом племени пеласгов или тех же яванов, прибывших в Малую Азию, а затем и в соседнюю Грецию как «союзники троянцев», писали такие летописцы, как Гомер и Страбон.

«Своеобразным связующим звеном между Востоком и Древней Грецией являлась эгейская культура, которая существовала на островах и побережье Эгейского моря (остров Крит), материковой Греции (города Микены и Тиринф), на западном побережье Малой Азии город Троя). Расцвет этой древней культуры приходится на II тыс. до н. э.

<���…> Эта территория была заселена пеласгами, позже греками-ахейцами». (Учебник «История зарубежного искусства». Москва, 1984 г.).

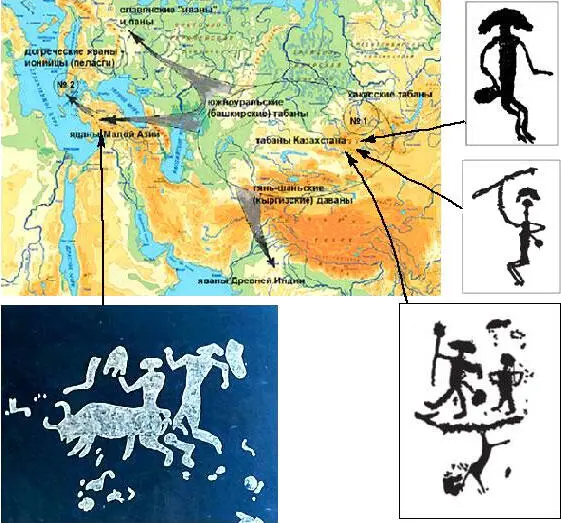

Карта-схема № 3. Малоазийские яваны в грибовидных головных уборах (внизу слева), а также их сибирские прообразы из Саяно-Алтая (справа).

В Малой Азии на территории Турции есть фрагмент росписи Чатал-Хююка, где изображен Яван с грибовидной головой (см. карта-схема № 3, внизу слева). Он, как и сибирский Пан (табаны – енисейские киргизы), сочетается с коровой в необычной позе. Легенду о происхождении саяно-алтайских киргизов от сочетания их бога с коровой в пещере писали китайские летописцы.

При внимательном рассмотрении нижних рисунков (парных персонажей из Малой Азии и Сибири) можно увидеть не только схожесть головных уборов, но и общий сюжет двух героев с коровой. Только в случае с сибирским вариантом корова изображена под двумя панами (табанами) или под змеевидной линией Алы (Валы).

Эти заимствования служат серьезным аргументом в пользу того, что прародина некоторой части пеласгов (панов – яванов или ионийцев) находилась на юге Западной Сибири. Как мы предположили выше, петроглифы грибовидных (панкх – гриб) и рогатых людей (панты – рога, пан – люди) – результат деятельности южносибирских пани эпохи бронзы во времена окуневской культуры II тыс. до н. э.

«Среди наскальных рисунков Калбак-Таша I учтено 58 фигур человечков в «грибовидных» головных уборах. Это самое большое число подобных рисунков на всех известных местонахождениях Российского Алтая. Точно такие же каноничные по стилю фигурки найдены на скалах Китая и Казахстана.

<���…> За последнее десятилетие изображения людей в «грибовидных» головных уборах найдены и среди петроглифов Монгольского Алтая.

<���…> Очевидно, это служители культа или шаманы, как, например, крупная фигура с посохом, изображенная в лаконичном сюжете шаманских молений…Другие близкие по стилю «человечки» вооружены копьями…и принимают участие в поединках». (Кубарев В. Д. Петроглифы Калбак-Таша. Новосибирск, 2011).

Гомер описывает пеласгов как «копьеборцев», их далекие прообразы в петроглифах Сибири так же «вооружены копьями».

Кстати, предки парсийских жрецов – пантхаки (иран.) – так же могут иметь отношение как к индийским пани (яванам), так и к сибирским панам (табанам). Сравните, иранское «панти» – дорога, др. – индийское «пантха» – дорога, угор. – хантыйское «панх» – дорога. Нельзя без внимания оставить славянских «пан» – господ с «пьян» головами.

Теми, кто пронес культ «рогатого» Пана (того же Силь/вана) сквозь века и через огромные расстояния, были предки пеласгов, или те же яваны (до греческие ионийцы). А сами греки (латиняне), конечно же, сумели сохранить в своей культуре пано-пеласгийские уборы, в том числе и рогатый шлем для царя Македонского.

Свидетельства, подтверждающие родственную связь яванов-ионийцев с пеласгами, приводит отец истории Геродот: «Из расспросов же царь (Крез) узнал, что самые выдающиеся из эллинов – это лакедемоняне и афиняне. Первые – среди дорийского племени, а вторые – среди ионийского. Это были два наиболее значительных тогда эллинских племен. Так, ионяне (яваны) первоначально были пеласгийского происхождения, а дорийцы – эллинского <���…>. Пока ионяне (яваны) жили в Пелопоннесе…они назывались, по эллинскому преданию, пеласгами».

«Как гласит преданье, Сильвану (рогатом Пану),

Богу пашен и стад, в старину посвятили пеласги,

Первыми в давние дни, владевшие краем Латинским».

Массивное боевое наголовье грибовидных шлемов (реже рогатых) греческой пехоты, пройдя некоторые метаморфозы из далекой Сибири от народа пан, или яван, до пеласгов, просуществовало вплоть до IV в до н. э. То есть, практически до времен Македонской династии. Далее мы будем шаг за шагом продвигаться в их понимании, чтобы приобрести какие-то исторические знания в объяснении многих параллелей.

Рис. 12. Вариации грибовидных (рогатых) головных уборов Саяно-Алтая и Древней Греции (в центре).

В продолжение темы о пеласгах и возможных их «родственников» из Сибири есть смысл сравнить схожесть изображений кораблей и лодок этих народов. Мы также рассматриваем название пеласгийского корабля «Арго», предполагая его сибирское происхождение.

По Эсхилу («Просительницы»), праотцом пеласгов был некий Палехтон (сын Геи) – отец самого Пеласга, короля Аргоса. Аргос же, в свою очередь, став королем, назвал Пелопоннес Аргосом (см. карта-схема № 2). Аргос (Argos) – в древнегреческой мифологии эпоним города Аргос, основанного в нач. II тыс. до н. э. Аргос (Аргу) – имя нескольких персонажей греческих мифов. Из них особо выделяется Аргос – строитель корабля «Арго», он же стоглазый пастух Одиссея. В древнегреческой мифологии Аргос был прозван Паноптесом, то есть, всевидящим, в переносном смысле – неусыпный страж. Он изображался многоглазым великаном. Его полное имя Аргос Паноптес. Возможно, дальний «родственник» имени Паноптес (эпитет Аргоса) – это тюркское слово «пан» со значением «охранять».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: