Абрам Соломоник - Краткий курс «Общей семиотики»

- Название:Краткий курс «Общей семиотики»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абрам Соломоник - Краткий курс «Общей семиотики» краткое содержание

Краткий курс «Общей семиотики» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По охвату и содержащемуся в знаках смыслу я разделяю все знаки на четыре класса. В первый класс входят знаки, обозначающие один уникальный референт . Имеется в виду какая-то специфическая знаковая система, в рамках которой такие знаки используются. Допустим, в картографических системах таким свойством обладают названия конкретных географических объектов. Все их названия пишутся в русском и во многих других языках с заглавной буквы. То же самое происходит и с названиями химических элементов, с наименованиями пароходов, фирм и многих иных предметов и явлений. Имена и фамилии людей (в русском языке ФИО) обретают заглавные буквы во всех своих частях. Таким образом люди выделяют и подчеркивают имена собственные , которые я называю монозначными знаками (от греческого μονος − «один»).

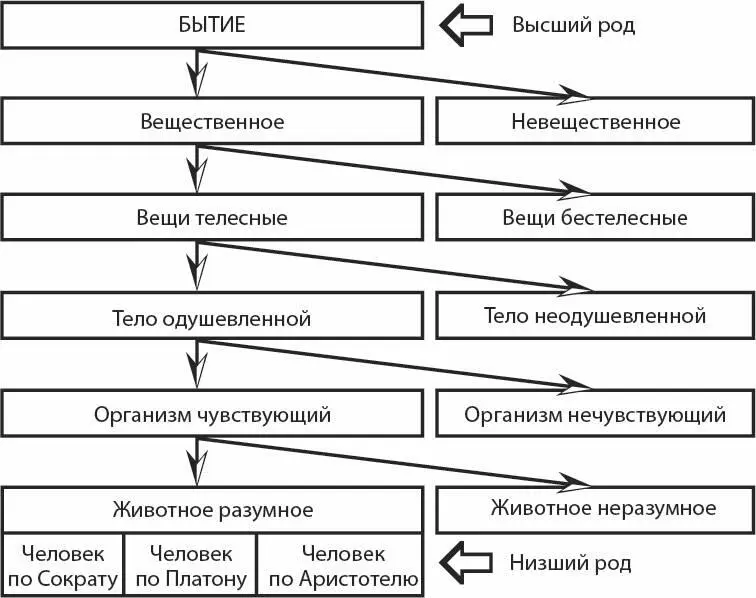

Однако огромное большинство знаков в языковом плане (ибо любой знак имеет свое название) становятся понятиями. Понятия всегда многозначны; они репрезентируют под одним именем многие классы и подклассы похожих, но одновременно в чем-то различающихся друг от друга вещей/событий. Издревле ученые философы и логики задумывались о том, как в этом переплетении различных значений знаков найти нужное им определение того или иного понятия. С моей точки зрения самый верный путь был указан Порфирием в его схеме, показанной ниже. Порфирий − финикиец по происхождению, жил и писал свои труды в Риме во II-III вв. н. э. Он писал на греческом языке, но его труды были впоследствии переведены на латынь и арабский и получили мировую известность.

«В логике с именем Порфирия связано так называемое “ древо Порфирия”, иллюстрирующее многоступенчатую субординацию родовых и видовых понятий при дихотомическом делении». 7 7 В: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84)

Вот пример « Древа Порфирия», в котором представлено нахождение содержания философского понятия «человек» путем бинарных последовательных шагов от самого высокого понятия ( род ) с помощью исходящих от родов видовых понятий :

Древом эта схема называется потому, что иногда она изображается в виде дерева со стволом, собирающим все родовые ступеньки от исходного рода («бытие») до нужного нам понятия («человек»). Справа и слева к стволу прикрепляются ветки, изображающие два контрастных вида на той или иной родовой ступени (ярусе). Схема эта пережила века и используется логиками с некоторыми модификациями еще и в наши дни, воплощая в себе логически оправданный подход к определению какого-либо понятия. Думаю, что она в какой-то мере предопределила в самом общем плане бинарное исчисление, пригодившееся в современных электронных устройствах. Мы − люди − пробовали для различных исчислений математические системы с самым разным базисным основанием (пятизначным, десятизначным, двадцатизначным и др.) и остановились на десятизначной системе, которая является для нас самой удобной. Но электронные приспособления считают, пользуясь бинарной (двузначной) системой счисления, по-видимому, единственно доступной для них. Она же пришлась к месту и для логических процедур − таких, как древо Порфирия.

Третьим видом знаков-слов для меня являются концепты . По моей классификации к концептам относятся ведущие понятия в той или иной сфере человеческой деятельности. Из огромного числа понятий, связанных в комплексе того, о чем мы говорим, оказалось необходимым выделить несколько ведущих концептов, которые бы объясняли возможные связи и взаимоотношения всей массы релевантных для данного комплекса понятий. Например, для общей семиотики я выделяю следующие концепты: знак, знаковая система, знаковая реальность, семиозис, семиотик и еще несколько таких слов, которые дадут мне возможность объяснить все проблемы затронутой мною темы. То же самое происходит и в иных областях знания. Концепты обычно появляются в заголовках отдельных частей описания какой-либо проблемы. В научных статьях они выделяются в категорию «ключевые слова» и предпосылаются тексту статьи. По ключевым словам-концептам можно отыскать статью в безбрежном море печатных работ.

Четвертым классом слов-знаков являются термины . Термины появляются в частных семиотиках, касающихся специальных областей знания. Там они собираются в так называемых терминологических словарях , имеющих огромное значение для специалистов данного профиля. Термины в своей сфере применения играют ту же роль, что и слова, предназначенные для всех. Они также могут быть разбиты на три упомянутые выше категории − имена собственные, понятия и концепты, но только в рамках своей области применения. Так, в музыкальной терминологии мы находим имена, понятия и концепты, необходимые для обсуждения музыкальных проблем; то же происходит в медицинской терминологии и в любой иной области человеческой активности.

« Аллегория − иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи конкретного явления действительности, признаки которого помогают ярче представить это понятие, его основные черты. <���…> Во многих аллегорических образах отразилось понимание человеком добра, зла, справедливости и других нравственных ценностей. Так, традиционно, еще со времен Древней Греции, правосудие иносказательно представлено в виде богини Фемиды в образе женщины с завязанными глазами и весами в руках.

Аллегория надежды − это якорь;

аллегория свободы − разорванные цепи;

белый голубь − аллегория мира во всем мире». 8 8 В: https://russkiiyazyk.ru/leksika/allegoriya-chto-eto-primeryi.html

Некоторые знаковые системы почти целиком базируются на аллегориях; например, классическая скульптура, а среди литературных жанров − басня. Аллегорические знаки требуют для расшифровки предварительного знания особого наполнения знака. Они иногда сопровождаются словесными пояснениями, как это делается, скажем, в Летнем Саду в Петербурге, где на аллеях выставлены исключительно аллегорические скульптуры, замысел которых поясняется на табличках, прикрепленных к постаментам скульптур. Таким способом смысл, заложенный в скульптурах, который может остаться неясным для посетителей, проясняется, и знаки выполняют свое назначение.

Знаки-символы имеют другое наполнение: вдобавок к обычному знаковому антуражу как отражению чего-то, символ апеллирует не только к разуму, но и к человеческим эмоциям. Призыв к эмоциям может быть сдержанным, как в знаке V( лат. Victoria − победа), а может быть очень мощным, как в картине Пабло Пикассо «Герника». 9 9 Картина в настоящее время выставлена в Музее королевы Софии в Мадриде (Испания).

Картина была написана по следам массированной бомбардировки испанского городка Герника, разрушенного по приказу генерала Франко, а многие его жители погибли. Воздействие полотна было потрясающим, как и рассчитывал художник, и в этом сказался ее символизм; кисть художника как бы расчленяла живые тела на составные части. Это полотно, насыщенное знаками-символами, оказалось удачным олицетворением войны в наступающем атомном столетии.

Интервал:

Закладка: