Алексей Лебедев - Варяги: новый взгляд на старую проблему

- Название:Варяги: новый взгляд на старую проблему

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лебедев - Варяги: новый взгляд на старую проблему краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Варяги: новый взгляд на старую проблему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Без проработки такой информации, при проведении операции, можно было нарваться на такие неприятности, после которых домой было бы возвращаться уже некому, не то, чтобы говорить о получении хоть какой-то дани.

География с демографией. Итак, ГРУ засылает своих разведчиков в земли будущих данников.

Некоторое время спустя, разведка возвращается домой и предоставляет в распоряжение ГРУ подробнейшую информацию о состоянии дел в Поильменье.

Учитывая то, что до сих пор существуют противоречия в отношении точных границ и координат территорий, занимаемых племенами (народами) Поильменья, о которых и сообщается в летописях, не помешает ознакомить с этногеографией и читателя.

Чюдь 58 58 Название народа будем писать так, как это название записано в летописи – чюдь.

. Принято считать, что ближе всех к Балтийскому морю проживала Чюдь 59 59 Название народа чюдь может происходить из двух слов; самодийского «су» (вода) и кето-самодийского «ди» (люди). В целом этноним может переводиться как «люди воды».

. Но если против такого утверждения возражений нет, то в отношении того, что это за народ, споры не утихают и поныне. По сей день существуют взаимоисключающие точки зрения в данном вопросе. Первая точка зрения гласит о том, что чудью назывались все неславянские (чужие) народы севера. Вторая точка зрения гласит о том, что такое название в древнерусских летописях закрепилось за эстами и родственными им угро-финскими племенами.

Однако есть и третья точка зрения. Поскольку в летописи речь идет не о всех финно-язычных племенах, а лишь об одном из них, то полезно вспомнить об утверждении о том, что чюдью в русских летописях названы сету 60 60 Сету (также сетукезы, сето, псковская чудь, полуверцы) – малочисленная финно-угорская этническая группа , проживающая в юго-восточной части Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа ), Печорском районе Псковской области (с 1920 по 1940 гг. – в уезде Петсери Эстонской Республики) и прилегающих районах. Историческая область проживания народа сету носит название Сетумаа или Сетукезия. В Эстонии насчитывается от 10 до 13 тысяч сету; в России по переписи 2010 года к сету себя отнесли 214 человек (в 2002 году – 250 человек). Самоназвание – «сетукезы», «сетукене», «сету рахвас», «seto rahvas». См.: ЦБС, г. Псков. http://www.finnougoria.ru/community/folk/section.php?ELEMENT_ID=2439&SECTION_ID=356

, или сетукезы, а по-другому говоря, летописная сетьгола. Сету и сейчас живут на тех же самых территориях, что и в летописное время: на части территории Печерского района Псковской области и в эстонских уездах Вырумаа 61 61 Вырумаа (эст. V õ rumaa или V õ ru maakond , выруск. Võromaa или Võro maakund ) – уезд в Эстонии , расположенный в юго-восточной части страны. Граничит с Россией , Латвией , уездами Валгамаа и Пылвамаа . Административный центр – город Выру . В состав уезда входит один город и 4 волости .

, Пылвамаа 62 62 Пылвамаа, также Пы́львамаа ( эст. Põlvamaa или Põlva maakond ) – уезд на юго-востоке Эстонии . Граничит с Россией на востоке, а также с уездами Вырумаа , Валгамаа и Тартумаа . Административный центр – город Пылва . Состоит из 3 волостей.

и Тартумаа 63 63 Тартумаа (также Тартуский уезд – эст. Tartu maakond ) – один из 15 уездов Эстонской Республики . Административный центр – город Тарту . В состав уезда входят 8 самоуправлений: 1 город-муниципалитет и 7 волостей .

. В этом случае не трудно заметить, что этноним сету легко переходит в сють – тсють – чюдь, как не трудно понять и то, почему русские князья постоянно сражались, именно за этот край современной Эстонии. Правоту этих слов подтверждает тот факт, что в «Повести временных лет» нет ни одного случая, где бы в одном и том же предложении (месте) чюдь и сетьгола упоминались рядом. На основании всего вышесказанного, подобно Рихтеру, поместим чюдь туда, где они проживают и поныне – в район Юго-Восточной Эстонии и части Печерского района Псковской области 64 64 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Из-во Наука, 1982. – С.171.

.

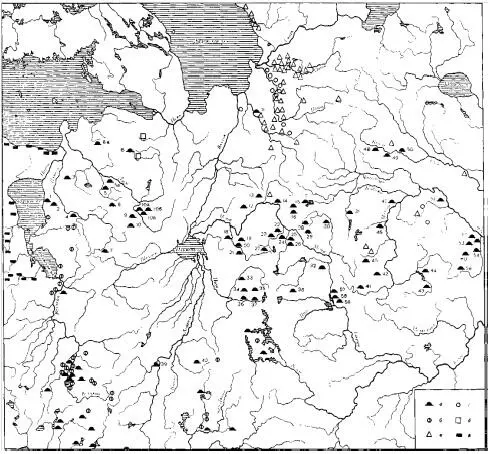

Рис. 1. Область расселения народов Поильменья в VI-XIII вв. 65 65 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Из-во Наука, 1982. – С.171.

а – захоронения словен; б – захоронения кривичей; в – захоронения веси; г – поселения скандинавов; д – могильники води; е – могильники чюди (левый берег Псковского и Чудского озер) и чюди (побережье Финского залива).

Каких-либо укрепленных городищ, о которых можно было бы судить, как о городах, в землях чюди в это время не было.

В отношении численности сетукезов в то время говорить сложно, поскольку на очерченной территории не только могильников, но даже и поселений раскопано очень мало. По этой причине, если численность чюди определить в одну тисячу человек, то это можно считать вполне приемлемым показателем.

До земель чюди с берегов Финского залива балтийцы могли добраться по реке Нарове, по Чудскому и Псковскому озерам.

Словене. В рассматриваемое время в бассейне рек Мста и Пола 66 66 К востоку от озера Ильмень

, на берегах реки Ловать и в истоках реки Волги, реки Великой 67 67 К югу от озера Ильмень

и на Ижорском плато 68 68 К северо-западу от озера Ильмень

, проживало население, которое по ошибке называют словенами новгородскими . Учитывая тот факт, что такое название появилось уже после описанных событий, а население представляло из себя население смешанного состава и относилось к населению Новгорода, население на обозначенной территории будет называть просто Словенами 69 69 В качестве обряда захоронения у населения VIII-IX использовалась кремация с захоронениями останков в сопках, но с IX, в связи с приходом в Поильменье нового населения, начинает распространяться обряд кремации с погребениями останков под круглыми курганами. См.: Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Из-во Наука, 1982.

.

Считается, что на севере владения словен выходили на побережье Ладожского озера, где неподалеку от него стоял город Ладога. На опровержении такого утверждения мы останавливаться не будем, тем более, что этому можно найти подтверждение в соответствующей литературе 70 70 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Из-во Наука, 1982. – С.171.

.

Как и в землях чюди у словен укрепленных городищ, о которых можно было бы судить как о городах, в это время еще не было.

Численность словен, как и чюди определить достаточно сложно, поскольку раскопано чуть больше 60 могильников словен. Можно предположить, что общая численность словен на тот момент не превышала пяти – десяти тысяч человек.

Весь. Летописец называет местом расселения Веси 71 71 Название этноса происходит от финского слова «vesi» – по-русски вода. Аналогом названия Весь в арабских источниках служит термин Югра, который на русский язык следует переводить как «мужи реки». В то же время, этноним «весь» может происходить из двух слов; от фино-пермского «ва» (вода) и самодийского «су» (вода), что может свидетельствовать в пользу происхождения веси из двух этнолингвистических групп.

треугольник озер Ладожское, Онежское и Белое. Главным городом веси в летописях назван город Белоозеро 72. Однако, в рассматриваемое нами время, наибольшая концентрация могильников, которые и могут быть отнесены к веси, приходится на юго-восточное побережье Ладожского озера, а это указывает на то, что основным районом проживання веси была именно эта территория, а отнюдь не Белое Озеро.

Интервал:

Закладка: