Михаил Гудаев - Канин

- Название:Канин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:978-5-532-10983-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гудаев - Канин краткое содержание

Канин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

“Если взобраться на Канин Камень, видно море по обе стороны полуострова. Море и небо окрашены в очень нежные тона, и граница между ними почти неразличима. На высокой морской террасе зеленеют луга. Летом здесь много цветущих растений, и поэтому как-то забывается, что находишься на Крайнем Севере. Все теплое время Канинская тундра полна жизни. Суетливые мелкие грызуны – лемминги деловито шныряют между кочками, собирая зерна злаков. За ними охотятся вездесущие песцы, совсем не боящиеся тут человека и нередко подходящие к самой палатке. Выводят птенцов куропатки, сменившие свой белый зимний наряд на бурый, лучше маскирующий их в эту пору от пернатых хищников – полярной совы и кречета. С юга прилетают в это время лебеди, утки и гуси, кулики и гагары, чечетки и снегири. За кочующими на север полуострова оленями идут волки, которые порой наносят стадам немалый урон”.

Среди рек, протекающих по территории Канинской тундры, наиболее значимые: Несь, Яжма, Чижа, Кия, Шойна, впадающие в Белое море, Чёша и Вижас, впадающие в Чёшскую губу Баренцева моря.

Грамота царя Ивана Грозного

Право ненцев на владение Канинскими землями было закреплено жалованной грамотой царя Ивана Грозного ещё в 1545 году.

Согласно этой грамоты Канинская тундра, все рыбные и звериные угодья в них были отданы в потомственное владение Канинских ненцев.

По переписи 1782 года в Канинской тундре ненцев значилось 558 человек обоего пола, а в 1888 году в этих местах в 113 чумах числилось уже 944 человека. Ненцы вели кочевой образ жизни. Летом они жили на севере в Канинской тундре, на зиму вместе со стадами оленей уходили на юг в Мезенские и Пинежские леса.

В селе Лампожня по Мезени в те времена два раза в год проходили ярмарки, где ненцы торговали с русскими. Позднее, с 1780 года, когда образовался город Мезень, ярмарки стали проходить в нём.

За пользование этими землями была установлена твердая денежная ясачная дань: по 3 рубля в год с 50 душ, владеющих луком, плюс 50 копеек за право торговли в Лампожне, что составляло по 7 копеек с каждого взрослого ненца.

Помимо города Мезени ненцы в девятнадцатом и в начале двадцатого века вели торговлю с русскими также в селениях Семжа и Несь.

Эта грамота явилась основополагающим документом, регулирующим отношения ненецких родов и государства, с одной стороны, и ненецкого общества, и русских общин (а также отдельных представителей этих общин) с другой стороны.

Мезенские пришельцы

Чудь – аборигены, а славяне – пришельцы

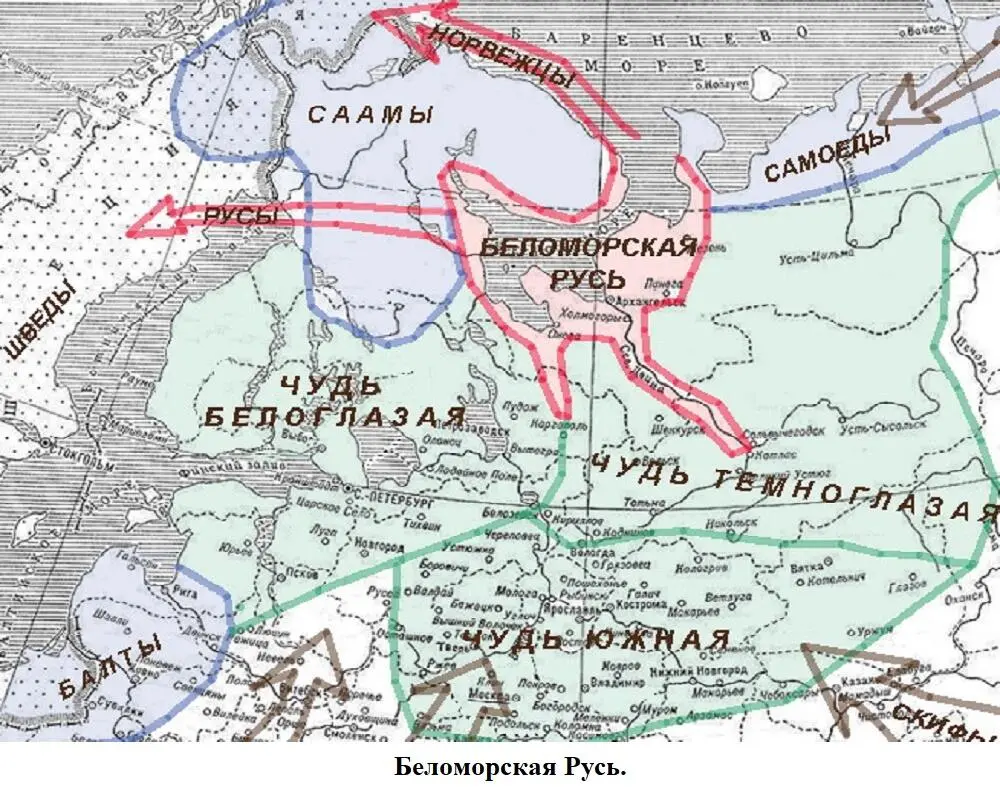

Ученые умы говорят, что в давние времена существовало на территории Европейского Севера Руси древнее государство под названием "Биармия". Бассейн реки Мезень входил в состав этого древнего государства. Постепенно "Биармия" превратилась в хорошо известное из русских летописей "Заволочье".

Принято считать, что до заселения русских в этих местах обитали лишь чудь да племена самояди. Эти племена вели преимущественно кочевой или бродячий образ жизни, занимались оленеводством, рыбной ловлей, охотой.

С незапамятных времен Новгородские ватаги охотников легкой добычи проникали с Северной Двины на Мезень. Здесь можно было просто разбогатеть на морских и пушных промыслах.

Суровость климата и удаленность нижней Мезени (ныне территория Мезенского района) не сразу привлекли сюда постоянных поселенцев.

Документы свидетельствуют, что наиболее интенсивное движение русских с низовий Северной Двины по зимнему берегу в сторону Мезени происходило где-то в XVI веке.

Среди переселенцев были не только потомки новгородцев. Бурная история средневековой России выталкивала на окраины большие массы людей. Люди бежали на Север от татарского порабощения, в поисках спасения от опричнины, из разоренного Иваном Грозным города Новгорода. Людей гнали из родных мест разорительные пожары, моровые поветрия и голод. Кто-то в Смутное время спасался от польско-литовско-шведских интервентов.

Аборигены этих мест, как могли, противились наступающим пришельцам. Чудь заволочская, на протяжении многих веков свободная от всякого влияния религиозных верований, сопротивлялась христианизации и "уходила под землю" – сама себя, закапывая живьем в глубокие ямы. Вероятно, частью чудь была вытеснена и выбита славянским населением. Но частью чудь, скорее всего, все же, обрусела после крещения, как это стало со многими соседними угро-финскими племенами.

"Чудь да чудь, так ещё и самоеды"

Следует помнить, что к тому времени на Мезенских и Канинских землях уже обосновались одни пришельцы – это ненцы. Ещё до появления первых оседлых поселений славян на нижней Мезени возник очаг торговли между приезжими торговцами и кочующими ненцами.

Центром торговли русских с кочевой самоядью на нижней Мезени была Лампожня, ещё не постоянное поселение, а временное пристанище для съезжавшихся на ярмарку торговцев. В платежной книге Двинского уезда 1560 года в Лампожне показаны всего три двора – поповский и два крестьянских.

В первой половине XVI в. новгородские бояре Окладников, Филатовы и Кузнецовы поселились в устье реки Мезени и создали Слободу. Однако эти земли ненцы использовали для своих стоянок, когда приходили с Севера торговать в Лампожне.

Самодийские племена, уже обосновавшиеся на этой территории, тоже начали борьбу за владение этими землями с новыми пришельцами. В 1545 году самоеды Канинского и Тиунского (Тиманского) берегов пожаловались царю, что «русаки» начинают заселять их исконные земли. Иван Грозный прислушался к просьбе и своей грамотой подтвердил права коренного населения на эти земли.

И всё-таки в 1552 году «Сокольня слободка Окладниковы» была выведена из владений самоедов и «приписана к Двинскому уезду. В 1770 году по указу Императрицы Екатерины Второй Окладникова слобода и соседняя Кузнецова слобода были объявлены городом Мезенью.

Мезенские поморы и Канинские ненцы

Итак, встретились два народа славяне и ненцы. Встреча двух народов произошла на территории нынешних Мезенского и Пинежского районов, полуострове Канин, где они живут, и посей день.

В отличие от большинства известных в истории человечества переселений народов, эта встреча не только не стала столкновением и враждой двух культур, а наоборот положила начало добрососедству, выдержавшему испытание столетиями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: