Станислас Деан - Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Как человек научился читать и превращать слова на бумаге в миры и смыслы

- Название:Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Как человек научился читать и превращать слова на бумаге в миры и смыслы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-164623-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислас Деан - Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Как человек научился читать и превращать слова на бумаге в миры и смыслы краткое содержание

Станислас Деан – французский нейробиолог, ведущий когнитивный нейроученый в мире – задумался об этом всерьез и провел широкомасштабное исследование процессов формирования навыков чтения и письма. В этой книге Деан отвечает на вопросы, касающиеся дефицита чтения, методов обучения этому навыку, нарушений письма и чтения, особенностей восприятия различных систем письменности, а также других важных аспектов. В том числе нейробиолог дает рекомендации по обучению чтению детей.

Исследование Станисласа Деана – шаг к более осознанному чтению, пониманию того, как символы на бумаге трансформируются в нашем сознании в новые миры и смыслы. Прямо здесь и сейчас.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг. Как человек научился читать и превращать слова на бумаге в миры и смыслы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глаз – плохой сканер

Чтение начинается в тот момент, когда фотоны [16] Элементарная частица электромагнитного излучения (света). (Прим. ред.)

, отраженные от страницы, попадают на сетчатку глаза. Но сетчатка не является однородным сенсором. Лишь центральная ямка (фовеа) содержит большое количество клеток с высокой разрешающей способностью и чувствительностью к свету. Для остальной сетчатки характерно более низкое разрешение. Центральная ямка занимает около 15 градусов зрительного поля и является единственным участком сетчатки, который «способен» читать. Когда фовеальная информация отсутствует, например, из-за повреждения сетчатки, инсульта, разрушившего центральную часть зрительной коры, или хитроумного эксперимента, который избирательно блокирует зрительные сигналы, поступающие в центральную ямку, чтение становится невозможным [17] Rayner & Bertera, 1979.

.

Итак, мы можем читать только те слова, которые попадают в область центральной ямки. Вот почему во время чтения наши глаза находятся в постоянном движении. Мы «сканируем» текст наиболее чувствительной частью сетчатки. Только она имеет достаточно высокое разрешение, необходимое для распознавания букв. Тем не менее наши глаза не перемещаются по странице безостановочно [18] Rayner, 1998.

. Скорее наоборот: они движутся небольшими скачками. Эти быстрые, согласованные движения глаз называются саккадами. В этот самый момент вы совершаете четыре или пять таких резких движений в секунду. Благодаря им в вашу область фовеа поступает новая информация.

Однако даже в центральной ямке визуальная информация представлена с разной степенью четкости. В сетчатке, как и в зрительных ретрансляторах таламуса и коры, количество клеток, «закрепленных» за одним фрагментом изображения, уменьшается прямо пропорционально расстоянию от центра зрительного поля. Это приводит к постепенному снижению четкости. Острота зрения оптимальна в центре и плавно снижается к периферии. Посмотрите прямо перед собой. Вам кажется, что все видно с одинаковой четкостью, как если бы вы снимали на цифровую камеру с однородным набором пикселей? Это иллюзия. В отличие от камеры, наш глазной сенсор точно воспринимает лишь ту точку, на которую падает взгляд. Все остальное остается нечетким и расплывчатым (рис. 1.1) [19] Sere, Marendaz, & Herault, 2000.

.

Рис. 1.1.Сетчатка глаза строго фильтрует все, что мы читаем. Эта страница из журнала Сэмюэла Джонсона [20] Сэмюэл Джонсон (1709–1784) – английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. (Прим. перев.)

The Adventurer (1754) была обработана с помощью специального алгоритма, имитирующего снижение остроты зрения от центра сетчатки к периферии. Независимо от размера, мы можем идентифицировать только те буквы, которые оказались близко к точке фиксации взгляда. Вот почему во время чтения наши глаза постоянно «прыгают» по странице, совершая быстрые, скачкообразные движения. Когда наш взгляд останавливается, мы можем различить всего одно или два слова.

Можно подумать, что в таких обстоятельствах легкость, с которой мы читаем, зависит от абсолютного размера печатных знаков: маленькие буквы сложнее читать, чем большие. Как ни странно, это не так. Причина в том, что чем крупнее знаки, тем больше места они занимают на сетчатке. Слово, напечатанное большими буквами, смещается на периферию, где клетки с трудом различают даже крупные буквы. Поскольку эти два фактора компенсируют друг друга, точность отображения на сетчатке ОГРОМНОГО и крошечного слова фактически одинакова. Конечно, это верно только при условии, что размер символов больше абсолютного минимума, соответствующего максимальной четкости в середине центральной ямки. Людям со сниженной остротой зрения, например пожилым пациентам, логично рекомендовать книги, напечатанные крупным шрифтом.

Поскольку глаз человека устроен именно таким образом, наше восприятие зависит от количества букв в словах, а не от места, которое эти слова занимают на сетчатке [21] Morrison & Rayner, 1981; O’Regan, 1990.

. Действительно, саккады, которые совершают наши глаза при чтении, различаются по абсолютному размеру, но всегда одинаковы, если измерять их по количеству букв. Секрет в том, что при вычислении расстояния, на которое необходимо переместить взгляд, мозг учитывает размер символов. В результате наши глаза всегда сдвигаются на семь-девять букв вперед, вне зависимости от того, большие они или маленькие. Приблизительно столько информации мы можем обработать за одну зрительную фиксацию. За одну зрительную фиксацию мы можем обработать семь-девять букв.

Как же доказать, что в любой заданный момент времени мы видим лишь малую часть страницы? Джордж У. Макконки и Кит Рейнер разработали экспериментальный метод, который мне нравится называть картезианским дьяволом. В своих «Метафизических размышлениях» Рене Декарт пишет о воображаемом злом гении, который играет нашими чувствами:

Итак, я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение: я буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением… [22] Декарт Р. Метафизические размышления / Р. Декарт. Сочинения в 2 т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 2. ( Прим. перев .)

Подобно суперкомпьютеру в фильме «Матрица», злой гений Декарта бомбардирует наши органы чувств искусными сигналами, создающими псевдореальность, виртуальное действо, истинная сторона которого всегда остается скрытой. Макконки и Рейнер оказались более скромными и придумали только лишь «движущееся окно», которое создает иллюзию текста на экране компьютера [23] McConkie & Rayner, 1975.

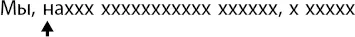

. Специальное устройство отслеживает движения глаз испытуемого и может менять визуальный вывод в режиме реального времени. Например, его можно запрограммировать так, чтобы на экране отображались только несколько символов слева и справа от центра взгляда, а все остальные буквы на странице заменялись на х :

Как только глаза начинают двигаться, компьютер незаметно обновляет изображение. Его задача – показывать соответствующие буквы только в том месте, куда смотрит человек, а все остальные менять на x :

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: