Марина Альпидовская - Записки о новой реальности: постижение глобальных замыслов

- Название:Записки о новой реальности: постижение глобальных замыслов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00172-237-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Альпидовская - Записки о новой реальности: постижение глобальных замыслов краткое содержание

В свою очередь, стремительно набирающий обороты мировой системный экономический кризис (причём, отнюдь не медицинской или климатической природы) – ситуация объективная, лишённая какой бы то ни было предвзятости. Она требует своего разрешения и стимулирует концептуальный поиск. Она требует вскрыть замыслы и смыслы происходящих событий со всем их подлинным содержанием ценностей, идеалов и традиций, аксиоматически принятых в современном обществе качественно мутирующего капитализма.

В монографии предпринята попытка доходчиво объяснить, в чём причина сложившейся ситуации, каковы будут её последствия, в чём суть острых противоречий современного человечества, попавшего в ловушки глобального транскапитализма.

Монография рекомендуется студентам и аспирантам, преподавателям и научным сотрудникам, а также всем интересующимся актуальными проблемами современных социально-экономических отношении и стремящимся постичь глубинные смыслы «задуманных макроинтенции». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Записки о новой реальности: постижение глобальных замыслов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сегодня, глобально господствующая либеральная экономическая модель «нехозяйствования», изначально являющаяся антисистемной, несистемной и хаотичной, несёт в глубине своей «антиприродный» неестественный процесс обоснования и формирования целей этого развития – увеличение любой ценой количественных показателей прибыли в ущерб и самому процессу производства, и населению, и окружающей природе как таковой.

Помимо прочего, в высшей степени понизилась ценность труда как такового – труда как физического, так и умственного. Отчуждённые институционально не только от средств производства, но и от возможности участия в процессе созидания реальных благ, вынуждены продавать свою естественную способность к созиданию за самую низкую цену, едва дающую возможность физически воспроизвестись. Человек сегодня, рождённый творить, лишённый жизненных сил, обречён «…на старости лет страдать от голода, исчерпанный в конец, преждевременно умереть, вертя последним усилием колесо машины» [17] Там же. С. 87

.

«Реальность» и рациональность экономики мутировала, а где-то и мимикрировала, в виртуальную «хрематистику» и безграничность постмодернистского гедонизма. Перескочив через «гражданское общество» развитого капитализма граждане России оказались в потребительском обществе и далее – в постмодерновом обществе «спектакля» со всеми вытекающими далеко не столь позитивными последствиями. Более того обесценен и умственный труд. Он абсолютно не ценится пропорционально прибыли, извлекаемой собственниками средств производства благодаря новым идеям, воплощённым в этих средствах. Получив от «творческой мысли» расписку, правом воспроизведения этой мысли овладевает собственник средств физического её воплощения в материальный облик. Мысль истинного творца теряет свою стоимость для него в момент институционального отчуждения, то есть перехода в частную собственность другого лица, которое сможет извлечь из неё выгоду.

Многие сегодня гонят от себя мысль об упомянутых выше фундаментальных гарантиях перспективной обеспеченности существования при капитализме, тех гарантиях, которых у них, по существу, нет. Они не задумываются о собственности на средства производства.

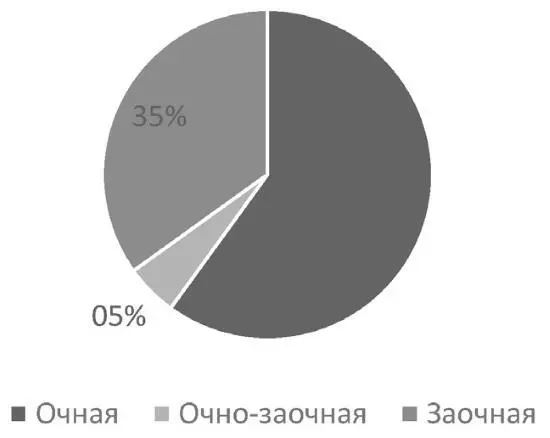

Этому способствует проводимая сегодня реформа образования, ведущая Россию к построению дикого, архаичного сословного общества. Идеологи этой реформы встроили в свою доктрину модную «философию» постиндустриального общества, в рамках которой возникло радикальное элитарное течение, развивающее идею «интеллектуального класса». Последний же должен занять господствующее положение в обществе, потеснив (якобы) буржуазию. Количество проблем в высшем образовании сложно ограничить каким-то конкретным конечным числом. Однако, хотелось бы выделить следующие три. Первая — всё больше специалистов обучается по заочной форме (см. рис. 1). Вторая — значительно увеличился выпуск специалистов гуманитарного, управленческого и экономического профиля: юристов, менеджеров, экономистов, бухгалтеров, финансистов. При этом в учебных программах технических специальностей, по сравнению с советской системой образования, увеличилась доля гуманитарных дисциплин. В частности, в Санкт-Петербурге в 1992 году было 2 вуза, готовивших специалистов в юриспруденции, в 1999 г. Их количество увеличилось до 50, а в 2007 г. – их стало более 100.

Рисунок 1.Количество студентов, обучающихся в российских вузах, по формам обучения (в %)

Источник: составлено автором.

Напрашивается соответствующий вопрос: «Необходимо ли такое количество юристов и бухгалтеров социально-экономической системе с простой и стабильной законодательной базой, с низким уровнем преступности? А если ежегодно «на-гора» «выдаются» сотни новых законов, тысячи подзаконных актов и тома инструкций? К какой модернизационной цели движется наша страна, ведомая правительством-реформатором?

Итак, третья проблема – возросла доля студентов, обучающихся на платной основе. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, к началу 2020 года в России насчитывалось 492 государственных и 213 негосударственных высших учебных заведений, которые имеют соответственно 430 и 119 филиала. Всего в них учились 4 млн человек, из них 2 млн студентов обучались за бюджетный счёт. В СССР вузов и их филиалов насчитывалось в пять раз меньше. Также по числу студентов вузов, приходящихся на 10000 человек населения, РФ уверенно опережает развитые страны объединённой Европы.

В итоге, отстранение государства от образования населения и реформированная система образования должны подготовить, с одной стороны, сообщество «управляющих миром», а с другой – вырастить массу «морлоков с интеллектом кретина, не способных на какой-либо внятный протест» [18] К примеру, рассуждения Андрея Михайловича Столярова, видного (в определённых кругах) писателя, лауреата множества литературных премий: «Современное образование становится достаточно дорогим… В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую подготовку. Воспользоваться (новыми лекарствами) сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к мировой элите. А это в свою очередь означает, что «когнитивное расслоение» будет закреплено не только социально, но и биологически, в предельном случае разделив все человечество на две самостоятельные расы: расу «генетически богатую», представляющую собой сообщество «управляющих миром», и расу «генетически бедную», обеспечивающую в основном добычу сырья и промышленное производство.

.

Отсюда следует прямое исключение целых социальных групп из общества. Их сначала помещают на «социальное дно» (безработные, бездомные, беспризорные), а потом множеством способов (болезни, тюрьма, убийства) устраняют с лица Земли. И все эти манипуляции происходят с ранее самым образованным обществом в мире.

Наряду с этим современная экономическая мысль «обнаруживает» новую экономическую категорию – интеллектуальный капитал и пытается идеологически вооружить ею представителей рабочего класса, выполняющих социально-экономические функции, требующие высокой квалификации и знаний [19] Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К. Маркс; в 3 томах. Том 1. М.: Эксмо, 2011. С. 210–219. ISBN 978-5-69923766-1.

. А представителям среднего класса внушается чувство псевдо стабильного бытия. Это ложное чувство приобщённости к собственности на средства производства и, как следствие, расширения своей экономической свободы. Так как обладание несколькими акциями не освобождает работника от необходимости продажи своей рабочей силы. В то время как, принадлежность к основным классам, прежде всего, определяется – является ли пользователем, распорядителем или владельцем одновременно, то есть собственником средств производства (эффективных источников производственного накопления) данный субъект, или он временно допускается к ним ради текущего заработка для себя и извлечения прибыли для хозяина на ранее строго оговорённых условиях [20] Альпидовская М.Л. О противоестественности неравенства потребления чисто-общественных благ в современной России // Вестник ТвГУ. Серия «Экономика и управление». 2016. № 3. С. 16–21. ISSN 2219–1453.

.

Интервал:

Закладка: