Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай

- Название:От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Академии наук СССР

- Год:1940

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай краткое содержание

В книге академик В. А. Обручев описывает впечатления своего путешествия в Монголию и Китай, которое было организовано Русским Географическим Обществом и выполнено в 1892–1894 гг. Во главе этой экспедиции был этнограф Г. Н. Потанин. Автору были поручены геологические исследования на западе Центральной Азии, в особенности в горных системах Нань-Шаня и Вост. Тянь-Шаня, а также восточной окраины Тибета. Таким образом, впечатления и наблюдения, собранные во время путешествия, были очень разнообразны, и изложенное в книге поможет знакомству с природой и населением значительной части обширной Азии.

От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

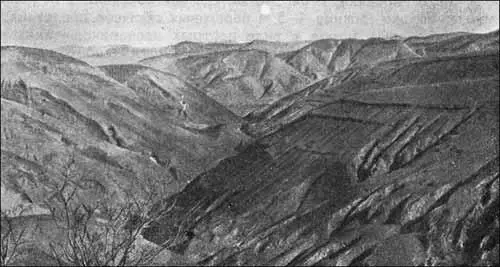

Рис. 80. Лессовое плато, расчлененное на горы, в провинции Шеньси к югу от Ордоса

На следующий день дорога поднялась на высшую часть плато, достигающую 1800 м, с которой можно было хорошо обозреть местность. Она представляла в сущности не плато или плоскогорие, которым казалась с равнины Ордоса, а настоящую горную страну, так как толща лёсса, достигающая не менее 300 м мощности и прежде составлявщая одно целое, расчленена многочисленными глубокими логами и долинами на плоско и крутокуполообразные и плоскоконические, местами столовые, горы, склоны которых изборождены оврагами и исполосованы обрывами террас, словно ступенями исполинской лестницы (рис. 80). Все эти горы достигают примерно той же абс. высоты, что, в связи с их составом, доказывает их прежнее соединение в виде плоскогорий.

Дорога по этой расчлененной местности шла по верхним частям склонов и водоразделам между логами, переходя с одного на другой, обходя верховья оврагов, врезанных в склоны, и попеременно то опускаясь, то поднимаясь, не редко очень круто, или извиваясь над вертикальными обрывами. Часто попадались места, где прежняя дорога (т. е. вьючная тропа: колесных дорог здесь нет) была уже прорезана оврагом, в обход верховий которого проложена новая; или же с одной стороны зиял глубокий овраг, а с другой — провал, сообщающийся с этим оврагом под дорогой и угрожающей ей размывом в недалеком будущем. При виде этой дороги я понял, почему в Сяочао мне советовали сменить верблюдов лошадьми: для первых дорога по карнизу в лёссе местами была бы слишком узка, а частые подъемы и спуски — утомительны.

Местность была безлюдная, но довольно часто попадались развалины отдельных фанз и небольших селений, старые жилые пещеры и следы пашен. Вблизи развалин виднелись и деревья: ива, ильм, абрикос, росшие иногда на крутом склоне; вообще же местность безлесная, степная. Из животных были замечены только песчаные крысы, а вблизи развалин летали сороки.

К концу перехода дорога спустилась на дно глубокой долины, 500 м ниже перевала, к рч. Лохэ, где мы ночевали в пещерном селении. Только нижние 4–5 м береговых обрывов представляли выходы коренных пород в виде пестрых песчаников — таких же, которые попадались на южной окраине Ордоса; поэтому можно думать, что толща лёсса достигает даже 500 м мощности.

Два дня мы шли вниз по долине рч. Лохэ, которая малопомалу расширялась, врезаясь глубже в пестрые песчаники, в общем мало отличалась от ущелья, с более или менее отвесными обрывами этих песчаников в нижней части и крутыми склонами лёсса выше. Миновали развалины города Тапачен на террасе левого берега, внутри совершенно заросших стен которого видны были пашни, усеянные черепками глиняной и фарфоровой посуды; в стенках оврагов, врезанных в пашни, часто видны были те же черепки и человеческие кости. На вершине горы над городом виднелись развалины укрепления, а к югу от города — почерневшие остатки стен с зубцами, фанз и кумирен. Судя по состоянию развалин, этот город был разорен в давние времена. Многовековая история Китая насчитывает не мало войн, при которых погибали многие города и селения.

Затем долина ушла в сторону, и дорога сделала два перевала через лёссовые горы между двумя притоками р. Лохэ, на которых мы опять поднимались до абс. высоты 1600 м и наконец с третьего перевала спустились в долину р. Дахэ, вниз по которой мы шли несколько дней. Она имела тот же характер, как и долина р. Лохэ, с обрывами песчаников внизу и лёссовыми косогорами выше; мощность лёсса здесь можно было оценить в 200 м, т. е. уже значительно меньше, чем на севере. Местность, начиная с р. Лохэ, была уже населена, довольно часто попадались селения, особенно по р. Дахэ, и столь же часто развалины (между прочим двух небольших городов). Ночлеги большею частью были в пещерных жилищах.

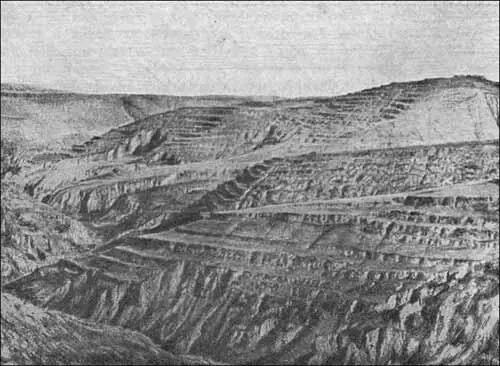

Рис. 81. Террасированные склоны оврагов в лёссовом плато провинции Ганьсу

В долине р. Дахэ находится большой уездный город Цзинянфу, но мы за целый переход до него свернули в горы правого склона и перевалили в долину другой реки Дахэ, где в сел. Саншилипу расположена бельгийская миссия. С перевала открылся великолепный вид на крутые склоны лёссовых гор и глубоко врезанные в них долины. Эти склоны были покрыты бесчисленными террасами, словно ступенями, сделанными человеком (рис. 81); зрителю на высоте кажется, что он находится на верхней ступени исполинского амфитеатра, в котором могли бы разместиться сотни тысяч людей. Эти террасы отделены друг от друга небольшими обрывами различной высоты, имеют различную ширину и несколько покатую поверхность. Человек использовал свойство лёсса оседать на склонах отдельными массами по вертикальным трещинам и занял пашнями поверхность ступеней, уменьшив еще их наклоны и оградив небольшими валиками, задерживающими сток дождевой воды. Но лёсс легко размывается, в него быстро врезываются и углубляются овраги, и труд человека постоянно находится под угрозой.

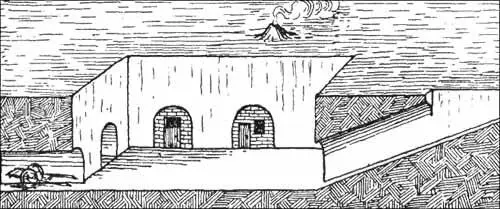

Рис. 82. Вид пещерного жилища в лёссе в разрезе по оси выездного тоннеля

В миссии Саншилипу я провел три дня, отдыхая от двухнедельного перехода и собирая сведения об этой мало известной части провинций Шеньси и Ганьсу, лежащей в стороне от больших дорог и впервые посещенной мною, об ее климате и сельском хозяйстве, которое является главным занятием населения. Оно иногда страдает от засухи, так как пашни на террасах не имеют искусственного орошения. На них сеют пшеницу, кукурузу, горох, гречиху и бобы, а на дне долин, где пашни орошают из речек — просо и рис. Каменного угля по всей местности нет и топят дровами, древесным углем, соломой и хворостом. Летние дожди обеспечивают большей частью два урожая. На пути из Ордоса нам опять пришлось видеть, как с севера надвигается без ветра густая пыль, окутывающая всю местность, и как потом начинается ветер. Нужно упомянуть, что зимой морозы слабые, воздух сухой, снегопад незначительный. В Центр. Монголии мы еще видели снег в виде несплошного и тонкого покрова преимущественно во впадинах и на подветренных склонах, но уже в долине Желтой реки и на всем пути по Ордосу и по лёссовому плато снега не было, хотя температура часто была ниже нуля и речки были покрыты льдом. Таким образом ветер везде находит материал для вздымания пыли. На плато дороги по лёссу были совершенно сухие и пыльные, что облегчало проезд; летом во время дождей эти дороги были бы гораздо хуже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: