Сергей Санников - Семиозис власти в раннем Средневековье: мифы, чудовища, (интер) тексты

- Название:Семиозис власти в раннем Средневековье: мифы, чудовища, (интер) тексты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005303820

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Санников - Семиозис власти в раннем Средневековье: мифы, чудовища, (интер) тексты краткое содержание

Семиозис власти в раннем Средневековье: мифы, чудовища, (интер) тексты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

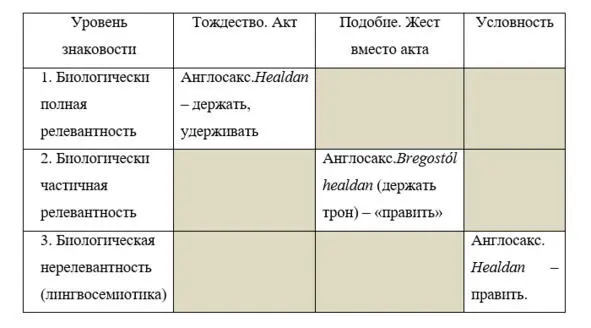

Трон (bregostól) как знак и даже синоним королевской власти неоднократно упоминается в северогерманской эпопее «Беовульф» (Beowulf, 168, 1039, 1087, 1814, 2196, 2327, 2370, 2371, 2389), а для обозначения действий конунга по осуществлению власти составитель текста в отдельных случаях использует выражения «держать престол» ( éþelstólas healdan ) или «держать трон» ( bregostól healdan ). Данное использование термина позволяет проследить действие семиотического закона ослабления признака, сформулированного С. Г. Проскуриным, который отмечает, что «большинство знаковых символов переживают трансформации от сильного символа к ослабленному, и затем – совсем слабому. Это своего рода семиотическая закономерность» [Проскурин, 2013].

В следующей таблице демонстрируется трансформация лингвистического знака: от употребляемого в денотативном значении понятия « healdan » (держать, удерживать) к частично релевантному в биологическом отношении содержанию данного понятия в словосочетаниях «держать престол» ( éþelstólas healdan ), или «держать трон» ( bregostól healdan ), и далее – к переносному значению понятия « healdan » (править), употребляемого как самостоятельно, так и в словосочетаниях «держать королевство» ( healdan ríce ) или «держать народ» ( folc gehealdan ).

Измерения семиозиса власти: семантика

Смены культурных кодов в эпоху формирования средневекового мира неизбежно сопровождалось трансформацией значений, ценностей, базовых категорий сознания. Формирующаяся культура «варварских королевств», возникающих на обломках Империи, активно интегрировала античное наследие, адаптируя к новым реалиям многие категории римской культуры, и предлагая новое прочтение социально значимых концептов. Примером может служить активное использование в политическом дискурсе эпохи таких общезначимых концептов, как «варвар» (barbarus) и «варварство» (barbaria).

Для носителей власти в раннесредневековых германских королевствах восприятие римской культуры и отказ от «варварского» образа, с которым традиционно отождествлялся германский мир, являлось одним из инструментов формирования политико-культурной идентичности. Например, в послании Теодориха к Гундобаду, королю Бургундов, Теодорих пишет: «Известно, что при Вас Бургундия лицезреет изысканнейшие вещи, восхваляет изобретения древних: Вашими усилиями оставляет варварский образ жизни (propositum gentile deponit), и благодаря мудрости своего короля приобщается достижениям разумнейших» (Var. I, 46). В другом послании, обращенном ко всем провинциалам Галлии, Теодорих пишет о «римском обычае», который «способствовал процветанию предков». Далее следуют политико-мифологические сентенции, призванные сформировать представление о том, что остготский король придает большое значение новому состоянию своих граждан и представителей других «варварских» народов, которых он стремился видеть подчиненными его славному роду: «Возвращаясь… к древней свободе, облачитесь в одеяния римских нравов, оставьте варварство (exuite barbariem), удалите свирепость помыслов: при справедливости (aequitate) нашего времени не к лицу вам вести образ жизни, согласно чужим обычаям (moribus alienis)» (Var. III, 17).

Наряду с этом происходит постепенная эволюция семантики самого понятия «варвар». Анализируя содержательную часть остготской официальной переписки, можно обнаружить, что, несмотря на присутствие в ней элементов классической традиции, транслированных благодаря усилиям квестора Флавия Кассиодора, понятие «варварство» (barbaria, gentilitas) употребляется в значении отсутствия писаных законов и подчинения им среди подданных. Призывая своих соплеменников к соблюдению законов и правопорядка в Италийском королевстве, Теодорих требует от них оставить «варварство» (exuite barbariem) и удалить «свирепость помыслов» (Var. III, 17), остановив стихийные проявления насилия в отношении подданных и своих соплеменников. Прочие составляющие античной культуры, включая образование, язык, традиции, мировоззренческие и религиозные аспекты, не играют для короля столь большого значения.

В официальном дискурсе понятие «варвар» теряло своё прежнее значение, связанное с представлением о неполноценности [Корсунский 1971]. Характеризуя ассоциативную структуру понятия barbari , необходимо отметить, что представление о «варварстве» как об определенном низком состоянии общества, характерное для античности, постепенно уходит в прошлое. Официальные памятники, инкорпорирующие римское право на территории остготского и других германских королевств, повсеместно пользуются понятием «варвары» (barbari) для обозначения лиц неримского (прежде всего, германского) происхождения, что отражает тенденцию к установлению технического, денотативного значения понятия. Обращение к «варварам и римлянам» («barbaris et romanis», Var. III, 24.) является официальной формулой, используемой остготским королем в административной переписке рубежа V—VI вв. Готы же, как правило, обозначаются в этих посланиях их этническим именем ( Gothi ) и дистанцируются, таким образом, как от общности «римлян», так и от «варваров».

Синтактика

Как отмечал Ч. С. Моррис, «развивать синтактику в некоторых отношениях проще, чем другие отрасли семиотики, ибо значительно легче изучать отношения знаков друг к другу, особенно в случае письменных знаков, как отношения, определенные правилом, чем описывать объективно существующие ситуации, в которых употребляются те или иные знаки, или описывать то, что происходит в интерпретаторе, когда функционирует знак» [Моррис, 2002].

Данная оценка справедлива, по всей видимости, в отношении исследований, посвященных синтактике естественного языка. В рамках же политического дискурса коммуникации осуществляются с использованием нескольких языков культуры (вербальных и невербальных), что значительно усложняет исследования синтактического измерения семиозиса.

Представляется, что синтактическое измерение семиозиса власти наиболее удачно прослеживается на материале политических ритуалов. Как отмечает Г. Г. Хазагеров, при ритуальных формах общения, в центре внимания «находится скорее синтактика, чем семантика… важна последовательность и точность произносимых слов, хотя в целом сообщение асемантично» [Хазагеров]. Примером глубокого исследования синтактики средневекового политического ритуала может служить работа Б. А. Успенского, освещающая, в том числе, соотношение между такими знаковыми действиями как инаугурационное помазание и коронация [Успенский, 2000].

В качестве примера синтактического отношения знаков можно рассмотреть составляющие обряда инициации, имевшие архаическое происхождение, но игравшие существенную роль и в рамках раннесредневекового политического дискурса. Так, согласно «народному обычаю» (ritum gentis), описанному в произведении Павла Диакона, сын короля мог садиться за стол вместе с отцом «не раньше, чем получит оружие от короля какого-либо другого народа (a rege gentis exterae)» (Hist. lang. I, 23). С семиотической точки зрения данная традиция включает отношение двух знаковых образований (семиотических актов): занятия места за столом рядом с отцом и получения оружия от короля другого народа, связь между которыми формирует своеобразный хронотоп – испытание на чужбине предшествует во времени триумфу на родине героя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Спящий - Машина во власти людей. [СИ]](/books/1066548/sergej-spyachij-mashina-vo-vlasti-lyudej-si.webp)