Павел Шибаев - Специфика взаимодействия тонкого и наноуровней микроструктурной организации веществ и их влияние на свойства материалов. Монография

- Название:Специфика взаимодействия тонкого и наноуровней микроструктурной организации веществ и их влияние на свойства материалов. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005191267

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Шибаев - Специфика взаимодействия тонкого и наноуровней микроструктурной организации веществ и их влияние на свойства материалов. Монография краткое содержание

Специфика взаимодействия тонкого и наноуровней микроструктурной организации веществ и их влияние на свойства материалов. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

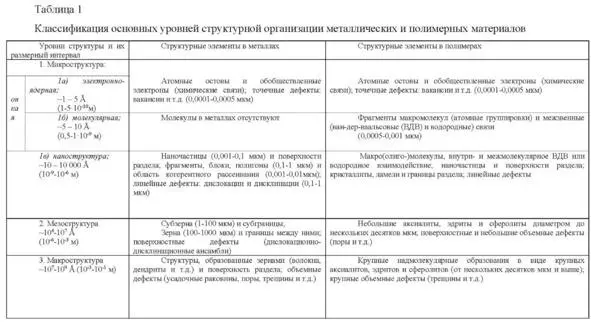

3 подуровень: наноструктура. К элементам, образующим наноструктуру в полимерах, можно отнести олиго- и макромолекулы, наночастицы, кристаллиты и ламели. Их размер лежит в широком диапазоне ~1 – 1000 нм.

Существует большое разнообразие наночастиц и способов их классификации. Например, по размерности их можно классифицировать на одномерные, характеризующиеся толщиной (пленки, покрытия и т.д.), двухмерные, характеризующиеся двумя размерами (трубки, волокна и т.д.) и трехмерные (трехмерные частицы, полые сферы и т.д.). Наиболее интенсивные исследования направлены на создание углеродных нанотрубок, которые уникальны своей жесткостью, прочностью и электронными свойствами, а также фуллеренов и дендримеров.

Вопрос о классификации кристаллических образований типа кристаллитов и ламелей до конца не решен [10]. Кристаллитами принято считать области трехмерной упорядоченности цепных макромолекул [10]. Также принято считать, что они являются минимальными дискретными элементами любой устойчивой надмолекулярной организации в твердых полимерах [9].

Ламели считаются кристаллическими образованиями более крупного масштаба, характеризующиеся пластинчатой формой [10]. При этом ламель, с одной стороны, можно считать образованной из кристаллитов. Однако вместе с тем ламель также можно рассматривать в качестве первичной надмолекулярной структуры, состоящей из «листов» и «лепестков», представляющих собой грани роста в направлении кристаллографических осей a и b и в свою очередь составленных из сложенных макромолекулярных цепей и упакованных параллельно. При этом одни и те же морфологические формы в одних случаях могут быть относительно независимыми структурными элементами, а в других – нет [9].

Для данного уровня структуры характерны линейные дефекты типа дислокаций в ламелях кристаллических полимеров или дисклинаций в аморфных полимерах.

II. Мезоструктура. Данный уровень структуры полимерных материалов составляют образованные ламелями небольшие аксиалиты, эдриты и сферолиты (размерами до нескольких десятков мкм). Дефектами, характерными для этого структурного уровня, можно, по-видимому, считать поверхностные дефекты типа дислокационных ансамблей.

III. Макроструктура полимеров образована более крупными надмолекулярными образованиями в виде крупных аксиалитов, эдритов и сферолитов размерами от нескольких десятков мкм и выше. Для этого уровня структурной организации полимерных материалов характерны объемные дефекты типа трещин, пор и т. д.

Для металлов можно выделить сходные уровни структурной организации, которые приведены в табл. 1. Из данных табл. 1 видно, что, так как металлы являются немолекулярными веществами, у них отсутствует молекулярный уровень структуры (в отличие от полимеров, образованных высокомолекулярными соединениями).

1.2. Химическое строение вещества

В 1861 году выдающийся русский химик Александр Михайлович Бутлеров на съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Германии (г. Шпейер) выступил с докладом «О химическом строении веществ» [11]. В нем А. М. Бутлеров впервые изложил основы своей теории химического строения веществ (структурной теории), основывающейся прежде всего на обобщении значительного фактического материала по структуре органических химических веществ [11,12]. Таким образом, Бутлеров впервые ввел термин «химическое строение», продуманно дал ему определение и сформулировал основные положения своей теории.

Структурная теория химического строения раскрывает свою фундаментальность в последующих обобщениях, сделанных А. М. Бутлеровым [13]:

– молекула реальна и познаваема, строение ее можно и должно выразить единой рациональной (структурной) формулой;

– молекула – не механическая сумма атомов, а новое качественное образование, результат химического взаимодействия, при котором атомы, влияя друг на друга, изменяют свою структуру. В современном понимании атомы в процессе химического связывания превращаются в ядерные центры (или атомные остовы) химического соединения, связанные обобществленными электронами, т.е. химической связью [2,14,15];

– молекула не есть нечто застывшее, она динамична, то есть способна к превращению.

Значимость теории Бутлерова для естествознания трудно переоценить. Ведь именно она впервые сформулировала понятие «химическое строение», понимая под ним качественно новый уровень организации (строения) вещества. И далее формулируется взаимосвязь свойств веществ с их химическим строением: «Химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных составных частиц, количеством их и химическим строением» [16,17].

Сейчас, после введения А. М. Бутлеровым понятия «химическое строение», оно стало более глубоким и точным. Сегодня химическое строение – это не только порядок валентной связи атомов, их взаимное расположение и влияние в химическом веществе, но характер распределения электронной плотности (локализации обобществленных электронов) в межъядерном пространстве между химически связанными атомами, степени обобществления электронов, ковалентности, ионности и металличности связи, её направленность, длина, прочность и так далее [2].

В настоящее время существует ряд методов количественной оценки физико-механических свойств полимеров, на основе их химического строения.

1.3. Подходы к прогнозированию физико-механических свойств полимерных материалов на основе их химического строения

В настоящее время проблема количественной оценки физико-механических свойств полимеров является одной из актуальных. Существует ряд методов количественной оценки физико-механических свойств полимеров, в основе которых лежит химическое строение.

Подход, предложенный Ван Кревеленом и его сотрудниками [18], основан на идее так называемых «групповых вкладов», согласно которой записываются простейшие эмпирические выражения аддитивного типа, причем данная группа, находясь в разных полимерных звеньях, вносит один и тот же вклад в рассчитываемую характеристику (например, в температуру стеклования, плавления и т. д.). Ван Кревелен предложил использовать следующее уравнение:

где F – оцениваемое свойство, F i – определяет идентичность и вклад функциональной группы i, а n i – соответствует ее содержанию в молекуле.

Это – чисто эмпирический и интуитивный подход, который основан на аддитивных схемах. Как отмечает его автор, этот подход позволяет с хорошей точностью рассчитывать физические свойства многих линейных полимеров [158].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: