Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии

- Название:Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6043311-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии краткое содержание

Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но!

При итоговом документировании цифр, как правило, не учитывалось, что объем мозгового черепа и объем действующего мозгового вещества – это далеко не идентичные понятия.

Дело в том, что помимо рабочих анатомических структур мозга в черепной коробке помещаются твердая мозговая оболочка, серп большого мозга, намет мозжечка, серп мозжечка, диафрагма седла et cetera. И это только плотные образования. Не слишком значительные по весу и объему, они в совокупности дают весьма внушительные (в масштабе церебральных измерений) цифры.

К примеру, только твердая мозговая оболочка (полнорослого человека), полностью отпрепарированная от мозга и черепа, может весить от 30 до 60 граммов, т. е. занимать от 30 до 60 см 3общего объема. А вот латеральные и прочие желудочки мозга веса, естественно, не имеют никакого, будучи пустотами, но имеют собственный объем, который может варьироваться от 15 до 40 см 3, увеличиваясь с возрастом.

Puto, что в сумме все эти «вспомогательные» и пустотные структуры занимают не менее 5 % объема черепа. ( Очень усредненно. )

Помимо плотных и пустотных, пространство черепа занимаюти жидкостные образования, т. е. кровь и ликвор.

По догме нейроанатомии, ликвор (цереброспинальная жидкость) занимает не менее 10 % краниального объема, и еще десять процентов занимает кровь ( процентовка объема ликвора и крови приводится по классическому труду «Неврология и нейрохирургия», статья 2.7 – «Внутричерепные объемные взаимоотношения и их нарушения», 2009 ).

Alias, для вычисления верного объема действующего мозгового вещества необходимо вычесть не менее 20–25 % внутреннего объема черепной коробки. Это будут очень примерные данные, но все же более верные, чем попытка исчисления объема мозга по общему объему мозгового черепа.

Здесь необходимо уточнение: согласно точке зрения академиков В. Сперанского и С. Блинкова, «разница между объемом мозга и объемом черепа увеличивается с возрастом; у новорожденного она составляет 5,7 % от объема черепа, а к 20 годам увеличивается до 20 %» (Сперанский В. Основы медицинской краниологии, 1988).

«В пожилом и старческом возрасте эта разница возрастает до 25–27 %» (Блинков С., Глезер И. Мозг человека в цифрах и таблицах, 1964) .

Ad verbum, еще в 1543 г. А. Везалиус подметил разницу меж объемом черепа и объемом мозга, установив размерное несоответствие последнего с размером твердой мозговой оболочки. В главе XVIII ( Способ вскрытия частей мозга ) он предлагает следующий эксперимент: «Теперь надо с какой-нибудь стороны прорезать ножичком твердую оболочку мозга и, введя в отверстие стиль, трубочку или сифон, какой мы применяем для извлечения мочи, прижать к нему пальцами стороны сечения, чтобы потом, надув сифон, ознакомиться с тем, насколько твердая оболочка шире массы мозга; но достаточно будет сделать такое отверстие в одной только стороне, так как обилие вдуваемого воздуха отовсюду растягивает и вздувает твердую оболочку мозга» (Vesalius А. De Humani Corporis Fabrica, 1604) .

Илл. 17. Сравнение черепа нормального человека и гипофизария

По счастью, черепа маленьких людей частенько сохранялись как сувениры или как анатомическая экзотика и сегодня вполне пригодны для исследований и вычислений реального объема их мозга ( Илл. 17 ).

Для нас, впрочем, не так важна абсолютная точность, как понимание того, что в любом случае мы будем иметь дело с головным мозгом, объем которого находится значительно (порой вдвое) меньше т. н. рубикона Валлуа.

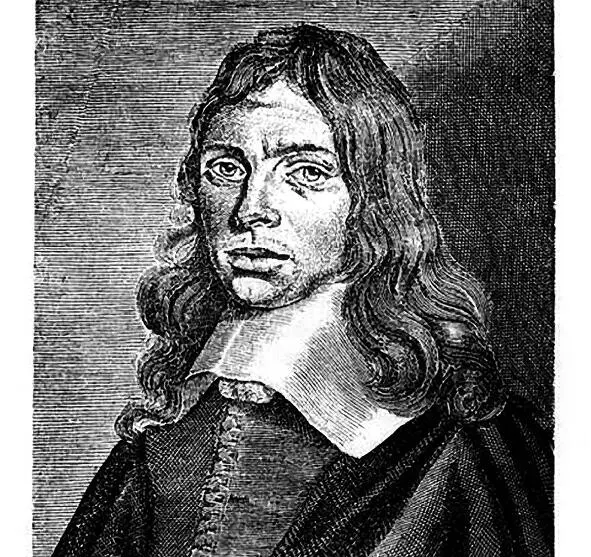

Илл. 18. И. Ф. Швейцер (Гельвеций)

Иоганн Фридрих Швейцер (1631–1709), более известный как Гельвеций, имел мозг не самый маленький среди гипофизариев, но и не самый большой – около 550 см 3(т. е. значительно ниже низшего возможного значения).

Известность в литературе он получил благодаря странной истории с тиглем, золотом и Спинозой и почти мифологизировался, чуть не растворившись в этой алхимической ахинее.

Однако Гельвеций был вполне реальным персонажем. Более того, Гельвеций был современником и другом анатома Фредерика Рюйша (1638–1731), очень известным врачом, коллекционером и автором трактатов «Обезоруженная чума в склянке териака» и «Vitulus Aureus» .

Гельвеций, впрочем, не только дружил с великим Рюйшем, но и сам недурно анатомировал. Именно он выпрепарировал и преподнес Рюйшу тот эмбрион человека, что был Рюйшем забальзамирован и описан как «человеческое существо ростом не больше ржаного зернышка с плацентой и пуповиной».

(Т. е., судя по размеру эмбриончика, – это вторая неделя. Препарация, произведенная Гельвецием, сложна, требует архипедантизма и крохотности пальчиков.)

Ceterum, авторитет его как ученого и литератора был не слишком велик.

О Гельвеции и его литературно-медицинских экзерсисах сохранились отзывы его современников: «Знаю я этого докторишку и знаю, что он не очень-то достоверный автор» (Переписка Людевика Гюйгенса с братом. HAM Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland) .

Гельвеций был свидетелем при знаменитом споре Де Билса и Рюйша о клапанах лимфатических сосудов, причем свидетелем не безмолвным. Люк Койманс пишет о Гельвеции: «Его регулярно бранили, над ним смеялись. Разумеется, поводом для шуток часто служил его внешний вид. Когда он зимой надевал меховую шапку и шубку, то про него говорили, что это „чучело павиана, размером с британского петуха“. Мальчишки кричали ему вслед: „Куда идет этот бархатный камзол с человечком внутри“?» (Койманс Л. Художник смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша, 2008) .

То, что Гельвеций (по мнению ученых-современников), скорее всего, был жуликом от медицины, меня менее всего волнует. Более того, чем более он был жуликоват, тем лучше, т. к. его жуликоватость напрямую свидетельствует о полноценности его мышления. Современники отмечали, впрочем, обаяние крохотного доктора и даже « красоту лица ».

Внешность « гипофизариев », opportune, как правило, характеризовалась без всякой брезгливости или критики.

Более того, Йозеф Борувлаский, о котором пойдет речь чуть ниже, при своем малюсеньком росте обольстил несколько вполне полномерных девиц и дам, а Вибранд Лок, имея рост 64 см, много лет был любимой игрушкой (во всех смыслах этого слова) самых известных красоток Англии середины XVIII столетия.

Necessario notare, что здесь мы видим и еще одно, строго анатомическое отличие от «больших микроцефалов». Оно не принципиально, но достойно упоминания.

Большую часть «малоголовых» объединяла особенность, которую подметили еще первые анатомы и антропологи: «На голове микроцефалов замечаются иногда странные явления, касающиеся кожного покрова головы. Вирхов, Мержеевский и др. констатировали, что в некоторых случаях кожа на голове лежит складками, как если бы она выросла тогда, когда череп имел нормальные размеры, и легла складками, чтобы улечься на маленьком черепе. Для Вирхова – это не редкое, но вторичное явление, которое, по его мнению, лишь доказывает, что нарушающая причина не лежит извне. Кожа развивается нормально и не находит достаточно места на маленьком черепе, так что ей не остается ничего другого, как лечь в виде борозд и валиков» (Могилянский И. Случаи микроцефалии // Арх. ИЭМ, 1915) .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: