Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии

- Название:Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6043311-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Невзоров - Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии краткое содержание

Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такая схема мышления, ставшая рутинной и общепринятой, категорически исключала всякие «загадки возникновения мыслей», а особенности органа, который принимает «трансляцию», не казались столь существенны, чтобы его тщательно изучать.

Мозг был просто «приёмником», не более того.

Посему исследования Гиппократа, Галена или Декарта – особого интереса и не вызывали. Их концепции о желудочках или отражающихся духах воспринимались как экзотичное умничанье, способное увлечь, в лучшем случае, сотню эстетов.

С Галлем, который «пришел» в эпоху обрушения мифа о боге (а вместе с мифом треснул и начал рассыпаться трансляционизм), все было несколько иначе. Его учение вызвало живейший интерес просвещенного общества и даже стало модным.

Достойно упоминания, что в середине XX века, когда мозг был уже вчерне изучен, а среди его свойств не было обнаружено базовой для мифологистов «связной» функции, адепты трансляционизма стали искать другой орган мышления, т. е. другой приёмник, способный принимать сверхъестественные сигналы.

Отнюдь не самой крупной, но очень «знаковой» фигурой среди «поздних трансляционистов» был лауреат Сталинской премии по медицине, хирург и епископ В. Ф. Войно-Ясенецкий – «Лука» (1877–1961), в своем итоговом труде написавший буквально следующее:

«Сердце не только определяет наше мышление, но как это ни странно покажется всем, считающим непреложным учение об уме как органе мышления и познания, именно сердце, по священному писанию, мыслит, размышляет и познает. ‹…›

Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердцем можно воспринимать вполне определенные внушения, прямо как глаголы божии» (Войно-Ясенецкий В. Ф. Дух, душа и тело, 2003).

Пример «Луки» является и ответом на вопрос, отчего великие анатомические открытия Сильвия, Везалиуса, Фаллопия, Аренция, Варолия, Фомы Велизия, Жана Риолана et cetera, пришедшиеся на XVI–XVII века, не могли тогда ничего изменить в странной судьбе познания человеком своего мозга.

Само по себе формальное постижение анатомии (как мы можем удостовериться на примере «хирурга и епископа») еще не страхует от любых экзотических и вненаучных убеждений.

Трансляционизм всегда предпочтет идею знанию. Даже имея под рукой не только анатомические атласы XVI века, но и труды И. Павлова , и нейронную теорию Сантьяго Рамон-и-Кахаля , трансляционист, ради сохранения своей иллюзии, легко проигнорирует и то, и другое, и третье.

Ad verbum, Войно-Ясенецкий, по сути, развивает те кардиоцентрические представления о местоположении души и разума, которые изложены в «Молоте Ведьм» Шпренгера и Инститориса: «На это можно ответить, что основное место пребывания души – в середине сердца, откуда она сообщает жизнь всем членам тела. Примером служит паук, который, сидя на паутине, чувствует прикосновение со всех сторон» (Молот ведьм. Ч. 2, Гл. 9).

Opportune, и в XIX, и в XX веке, помимо приведенного выше примера, уже параллельно научной нейрофизиологии зародились психологические и эзотерические учения, целиком или частично основанные на идеях соучастия в мышлении некой силы «вне» субъекта мышления.

Характерным образчиком позднего трансляционизма стала вюрцбюргская школа и ее последователи – А. Майер, И. Орт, А. Мессер и пр.

В отличие от ранних ( Я. Шпренгер (1436–1495), Г. Сковорода (1722–1794)) или поздних «кардиоцентристов» с их незатейливыми формулировками, «вюрцбюргцы» понимали необходимость оформления трансляционистских представлений в научной терминологии и очень неплохо справились с этой задачей.

Puto, обостренное наукообразие «вюрцбюргцев», «гештальтцев» et cetera имело целью прежде всего дистанцироваться от другого фланга трансляционистов, представленного в лице эзотерички Е. Блаватской и ее последователей.

Впрочем, эти вопросы достаточно отдалены от цели настоящего исследования.

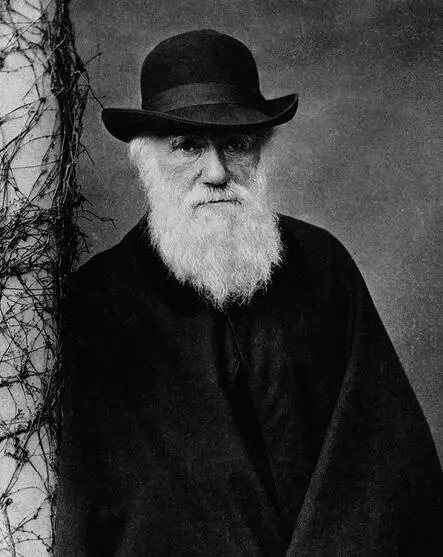

Я был обречен на этот тяжелый экскурс лишь для объяснения непременного недоумения о том, почему время рождения подлинной нейрофизиологии мы вынуждены отсчитывать именно от эпохи Дарвина.

Secundum naturam, «эпохой Дарвина» я маркирую весь тот блестящий сонм больших и малых ученых, полностью изменивших представление homo как о себе самом, так и о мире.

Илл. 6. Ч. Дарвин

(Если дробить эпоху на персоналии, так еще неизвестно, кто окажется «дарвином» в большей степени – сам сэр Чарльз Дарвин , или гений реальной геологии Чарльз Лайель (1797–1875), или же заслуживший прозвище Бульдог Эволюции анатом и антрополог Томас Генри Хаксли (1825–1895), или «первый системный эволюционист» Герберт Спенсер , или многие другие.) [7] Opportune, о них редко упоминают, хотя и их усилиями тоже было перевернуто представление о разуме и его механизме: Г. Байарже (1844), А. Маттей (1829), Ф. Пинель (1829), Ж. Эскироль (1838) – анатомы и врачи, создатели учения о галлюцинациях. Сам факт научного осмысления «голосов свыше» и понимания закономерности их возникновения как следствие тяжелых патологий, конечно же, не мог не оказать влияния на необходимость корневого, принципиального переосмысления всего механизма работы мозга.

Сам сэр Чарльз Дарвин, как известно, был очень робок и за свои открытия не хотел и не умел воевать.

Если бы не блистательная плеяда ученых, сплотившихся вокруг него, то проламывать дарвинизму дорогу сквозь стены мистицизма и «традиционной науки» было бы попросту некому.

Ergo, во второй половине XIX века, сквозь дыру, которую Чарльз Дарвин так застенчиво проделал на месте бога, уже отчетливо виделась очевидность животного происхождения человека и его эволюции.

В связи с этим «священный трансляционизм» уже казался смешон, и мышление обрело статус величайшей загадки.

Эти слова могли бы быть очень эффектной точкой как в самом предисловии к исследованию, так и в «истории вопроса». Но, к сожалению, эффектность и академичность находятся в давнем и серьезном конфликте.

Я все же выберу путь академичности и прежде чем приступлю непосредственно к самому исследованию, в двух словах очерчу историю современной нейрофизиологии.

(Дело не в почтении к «великим теням», а в необходимости уточнить некоторые положения и нюансы.)

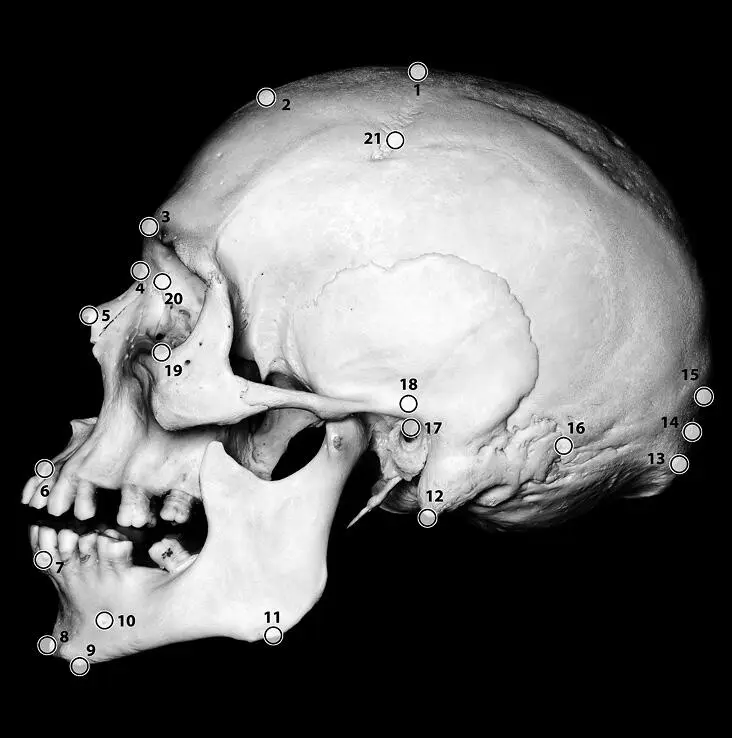

Илл. 7. Краниометрические точки лицевого и мозгового черепа homo: 1 – bregma; 2 – metopion; 3 – glabella; 4 – nasion; 5 – rhinion; 6 – prosthion; 7 – infradentale; 8 – pogonion; 9 – gnathion; 10 – mentale; 11 – gonion; 12 – mastoideale; 13 – inion; 14 – opisthokranion; 15 – lambda; 16 – asterion; 17 – porion; 18 – auriculare; 19 – orbitale; 20 – dakryon; 21 – stephanion

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: