Евгений Лосев - ТЕПЛОВОЗЫ. Вехи непройденного пути. Издание второе, переработанное и дополненное

- Название:ТЕПЛОВОЗЫ. Вехи непройденного пути. Издание второе, переработанное и дополненное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005096562

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лосев - ТЕПЛОВОЗЫ. Вехи непройденного пути. Издание второе, переработанное и дополненное краткое содержание

ТЕПЛОВОЗЫ. Вехи непройденного пути. Издание второе, переработанное и дополненное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пневматический локомотив Юнга.Построен в 1955 г. У этого локомотива несколько резервуаров для хранения запаса сжатого воздуха. Все они одинакового размера. Давление в резервуарах 200 ат, мощность локомотива 20 л.с., его масса 5,6 т. Следует отметить, что давление в резервуарах возросло в пять раз по сравнению с локомотивом Диксона.

Пневматический локомотив Юнга PZ 20, построенный в 1955 г.

Фото с сайта «The Self Site: Unusual Steam Locomotives».

1.3. Духоход Барановского

В период строительства первой российской магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой основным поставщиком локомотивов и вагонов для российских железных дорог стал Александровский механический завод, находившийся в Петербурге. Во второй половине XIX века, когда появились многочисленные крупные паровозостроительные предприятия, завод постепенно утратил свой приоритет в строительстве паровозов и приобрёл статус Главных паровозо- и вагоноремонтных мастерских Николаевской железной дороги.

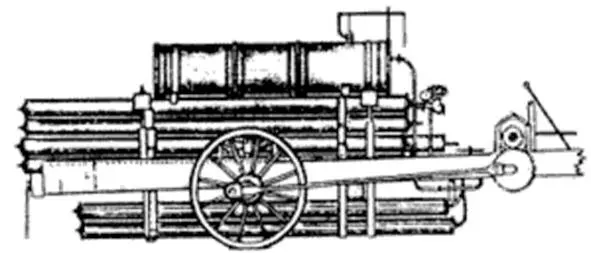

В 1861 г. на Александровском заводе был построен первый в России локомотив, который должен был заменить паровоз. Двигатель локомотива приводился в движение не паром, а сжатым воздухом. Строительством необычного для того времени локомотива руководил его изобретатель С. И. Барановский. Он же дал своему детищу название «духоход» или «духовой самокат». Двигатели, подобные обычным паровым машинам локомотивов, были двухцилиндровыми – по одному горизонтальному цилиндру на каждую сторону локомотива. Но вместо горизонтальных плоских скользящих золотников были введены вертикальные цилиндрические. Привод колёс от двигателя был таким же, как и у паровоза. Поршни каждого цилиндра диаметром 150 мм имели ход 300 мм. Судя по рисунку, который был сделан в 1862 г., на одной платформе находились как двигатель, так и баллоны со сжатым воздухом. Видимо, это был экспериментальный локомотив для проверки идеи на практике. Сжатый воздух, приводящий в движение воздушные машины, помещался в 34 горизонтальных трубах (баллонах) диаметром 150 мм и длиной 2100 мм каждая. Баллоны были соединены между собой трубами меньшего диаметра. Для управления машинами имелись краны, манометр, рычаг с тягой к золотнику. Тендер для воды и топлива отсутствовал. Для двух машинистов соорудили небольшую крытую площадку.

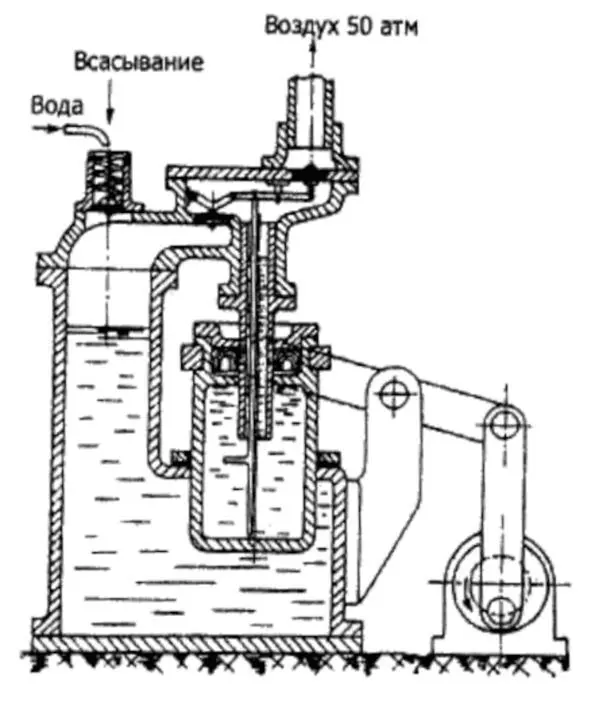

Для духохода, который должен был появиться на железных дорогах, С. И. Барановский предусматривал специальный прицепной вагон. По идее изобретателя, каждый самокат должен был везти за собой духовик – вагон с баллонами сжатого воздуха, после расходования которого в течение 2 – 3 часов машинист отцеплял вагон с опустевшими баллонами, а вместо него прицеплял запасной вагон с заправленными ёмкостями. Поезд, практически не задерживаясь, двигался дальше, а вагон с пустыми баллонами подавался на зарядку. В 1860 г. С. И. Барановский специально для этого сконструировал компрессор.

Воздухосжиматель (компрессор) Барановского. 1860 г.

Иллюстрация к статье П. Кривской «Петербургский „Духоход“», «Наука и жизнь», 2003, №6.

Сообщение об испытании этой уникальной машины на Николаевской железной дороге было напечатано в популярной газете «Северная почта» в разделе «Замечательные новости» в феврале 1862 г. Объявление заканчивалось приглашением «на маленькое начало чего-то большого». Возможность прокатиться на уникальном локомотиве привлекла внимание не только любопытных, но и многих специалистов, интересующихся возможностями применения сжатого воздуха. Прежде всего их интересовало устройство для получения сжатого воздуха (компрессора).

Духоход (самокат) Барановского. Рисунок сделан с натуры. 1862 г.

Иллюстрация к статье П. Кривской «Петербургский „Духоход“», «Наука и жизнь», 2003, №6.

Об испытаниях духового самоката говорил весь Петербург. О техническом новшестве писали газеты и журналы. Например, принимавший участие в поездках на этой уникальной машине П. Д. Кузьминский – юнкер флота, будущий изобретатель первой в мире газотурбинной установки, ученик известных русских учёных И. П. Алымова и Д. И. Менделеева, писал в «Морском сборнике»:

«В газетах прочёл я, что г. Барановский намерен показать публике применение сжатого воздуха к движению по железной дороге. Дав себе обещание непременно побывать на всех трёх опытах, что мне и удалось сделать, я радовался такой новинке, но иногда на меня находили минуты неверия, и я сомневался в выгодном осуществлении этого применения воздуха.

27 декабря в 3 часа пополудни я был на дебаркадере Николаевской железной дороги, где производились опыты с новой машиной. Из локомотивного сарая пришёл локомотив и привёл за собой какое-то собрание труб, окрашенных дикой краской, а около этих труб маленький передаточный механизм прямого действия. К духоходу прицеплен был один вагон, который, разумеется, тотчас же по приходе… был наполнен любопытными, успевшими в него поместиться. Поезд тронулся и громкое «ура!» понеслось за ним…»

После проведённых испытаний началось движение поездов с локомотивом, работающим на сжатом воздухе, которые ходили между Петербургом и Царским Селом вплоть до лета 1862 г. Водил их сын изобретателя Владимир, в будущем выдающийся конструктор и изобретатель артиллерийских орудий, ставших прообразом современной скорострельной артиллерии.

Локомотив был довольно совершенным в техническом плане устройством, использующим передовые идеи того времени. Тем не менее, в том же 1862 г. локомотив был снят с эксплуатации, так как был технически слишком сложен для своего времени.

Глава II

ТЕПЛОВОЗЫ

С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ

2.1. Проблема создания тепловоза с непосредственным приводом и пути её решения

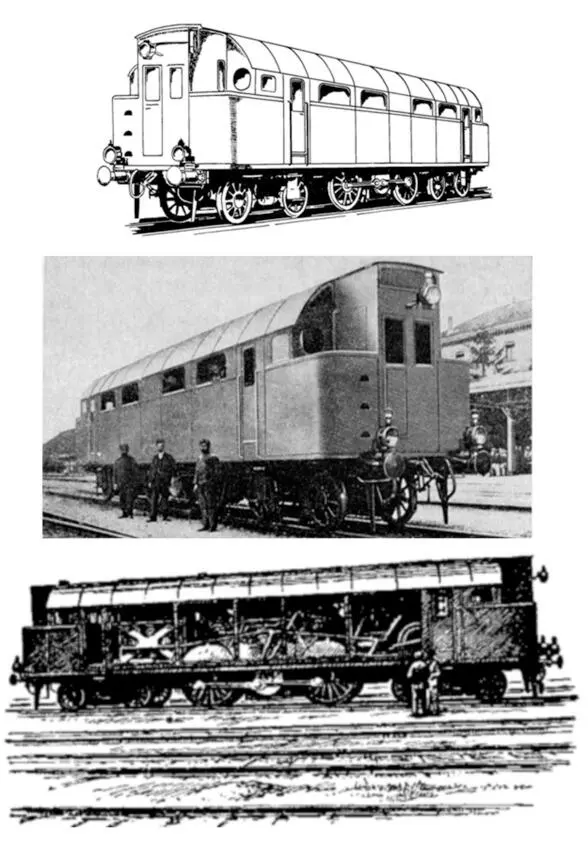

Идея применения для тяги поездов двигателя внутреннего сгорания, обладающего более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с паровой машиной, возникла у российских инженеров ещё в конце XIX века.

Так, в 1894 г. по идее профессора В. Л. Кирпичёва разрабатывался первый русский проект тепловоза, который назывался нефтевозом, поскольку должен был иметь двигатели, работающие на нефти. Таким образом, история отечественного тепловозостроения началась за три года до создания Рудольфом Дизелем двигателя с самовоспламенением от сжатия, рождение которого произошло лишь в 1897 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: