Коллектив авторов - Виртуальные русские и их экономические реалии

- Название:Виртуальные русские и их экономические реалии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00095-913-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Виртуальные русские и их экономические реалии краткое содержание

Виртуальные русские и их экономические реалии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

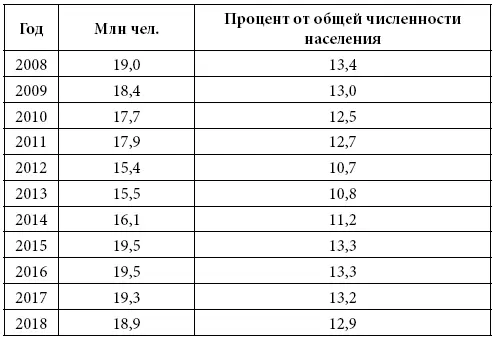

О росте бедности свидетельствуют и другие количественные показатели: с 1990 по 2015 год коэффициент Джини (показатель распределения доходов по группам населения) вырос с 0,24 до 0,41, а фондовый коэффициент (отношение средних доходов 10 % самых богатых к средним доходам 10 % самых бедных) с 1992 по 2015 год возрос с 8 до 16. В территориальном разрезе эти показатели могут быть намного выше. Так, применительно к Москве значение данного показателя составляет около 70 [15] Лившиц, В.Н. Бедность и неравенство доходов населения в России и за рубежом: научный доклад. – М.: Институт экономики РАН, 2017. – С. 20.

. Следует отметить, что в царской России коэффициент фондов достигал 6,3, а в СССР он равнялся 3–4 (по всей видимости – это одно из самых низких из возможных в реальности значений). Таким образом, разрыв между богатыми и бедными в Российской империи в 1910–1914 годы и СССР был существенно ниже, чем в современной России [16] Миронов, В.Б. Какая дорога ведёт к революции? Имущественное неравенство в России за три столетия, XVIII – начало XXI (статья первая) // Социологические исследования, 2014. – № 8. -С. 102.

.

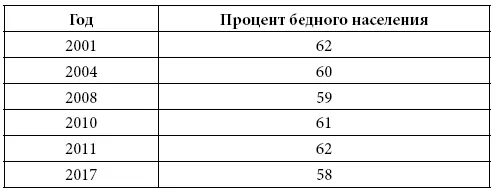

Но гораздо более важным для нашего исследования является то обстоятельство, что объективные показатели бедности и её субъективное восприятие существенно разнятся. Данные социологических опросов показывают, что субъективное восприятие бедности в разы превышает статистически регистрируемые показатели. Так, согласно данным Фонда общественного мнения, количество бедных остаётся практически неизменным с точки зрения восприятия респондентов и составляет около 60 % населения страны (см. табл. 1.2). В целом подобные опросы фиксируют наше общественное представление о бедности, её размерах в нашей стране: мы воспринимаем себя как страну с бедным населением.

Таблица 1.2.

Бедность в России по данным опросов ФОМ 2001–2017 гг. [17] Ответ на вопрос: «Какой процент жителей России являются бедными людьми?» См.: О бедных, богатых и разнице в доходах // ФОМ, 2017. – 18 окт. – URL: https://fom.ru/Ekonomika/13815 (дата обращения: 19.05.2019).

Вышеприведённые цифры очень показательны. Оказывается, что по данным опросов бедных в стране в три раза больше, чем по данным официальной статистики. Можно долго и упорно рассуждать о несовершенстве статистики, об условности и явной заниженности показателя прожиточного минимума, о несовершенстве показателя потребительской корзины и т. д. и т. п. Но все эти рассуждения не могут оправдать такое «повальное» ощущение бедности, которое с очевидностью свойственно и людям, которые по своим доходам отнюдь не являются бедными. Тут сказывается влияние скрытых институциональных факторов (институций), которые оказывают самое сильное воздействие на экономическое поведение вне зависимости от того, поддерживают они в людях истинные представления или нет.

Как уже говорилось, для жителей России ощущение бедности равно ощущению фрустрации, которое по большей части не зависит от доходов. Для россиян до сих пор характерен сильнейший разрыв между их ожиданиями, планами, надеждами и тем, что они имеют в реальности. Люди чувствуют себя бедными не столько потому, что не могут удовлетворить свои первичные потребности, сколько в силу невозможности сделать в жизни то, чего бы им хотелось.

Но самым главным в описанной выше ситуации является то, что в стране удобно, психологически комфортно и даже общепринято «прибедняться». Этот общий фон, который наблюдается в неформальном общении, с необходимостью перекочёвывает в анкеты. Одной из явных причин такого положения вещей можно считать пресловутый русский коллективизм. Причём в данном случае этот фактор работает вне зависимости от того, насколько человек лично ориентирован на эту ценность. Русским следует быть коллективистами, даже если в душе они уже не такие. Оказавшись в группе людей (соседей, родственников, знакомых, а тем более незнакомых), мы всегда рискуем столкнуться с человеком, который сейчас испытывает нужду. Он сам об этом может и не говорить. Но вот говорить при нём о своём богатстве – значит разрушить дух коллективизма. Если же, наоборот, активно жаловаться на судьбу и нехватку денег, возникает чувство солидарности. Поэтому все усердно жалуются на жизнь. И очень часто, когда известно реальное положение дел в семье говорящего, бывает странно слышать его жалобы на скромные доходы. Если же положение говорящего неизвестно, то потом с удивлением узнаёшь, что этот «бедный» сменил машину, переехал в новую квартиру или отдохнул за границей.

Приведём самый «социологический» пример сознательного занижения доходов в угоду сложившимся институциям. На улице к вам подходит интервьюер и просит ответить на несколько вопросов. Как социологи, мы в большинстве случаев соглашаемся, зная, насколько тяжёл и неблагодарен труд этого человека. В конце интервью встаёт вопрос о материальном положении. И тут всегда наступает внутреннее волнение, потому что хочется занизить свой доход, не до конца откровенно описать ту материальную ситуацию, в которой находишься. Только профессиональная этика социолога заставляет дождаться варианта ответа, который соответствует твоему реальному доходу и тому, что ты принадлежишь к верхушке среднего класса и, не дай бог, к какой-нибудь более высокой страте. Во-первых, прекрасно понимая, сколько платят за заполнение анкет на улице, чаще всего своим достатком не хочешь обидеть самого интервьюера – особенно женщин среднего и пожилого возраста. Иногда прямо чувствуешь, что она хочет поставить крестик на ответе, который говорит, что тебе хватает денег только на еду, ведь это значит, что ты – такой же, как она. Во-вторых, если рядом проходят люди, а ты начинаешь открыто говорить, что ни в чём не нуждаешься и «только с покупкой вертолёта могут быть некоторые проблемы», то боишься почувствовать на себе осуждающие взгляды – мол, откуда ты взялся такой богатый и такой откровенный. После всех этих волнений радуешься, что интервью наконец-то закончилось, и понимаешь, как трудно другим людям не занизить уровень своих доходов.

В стране сложилась такая ситуация, что о своём богатстве не принято говорить. Если же брать самые негативные коннотации с богатством, то на ум приходит всем известная пословица: трудом праведным не наживёшь палат каменных (об этом речь пойдёт в гл. 2). Несложные силлогические ходы приводят людей к тому, что в каменных палатах живут только жулики. Всё это странным образом создаёт ощущение всеобщей бедности. Поэтому можно заключить, что русская бедность – это самобытное и крайне неоднозначное понятие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: