Владимир Иссурин - Координационные способности спортсменов

- Название:Координационные способности спортсменов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907225-04-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иссурин - Координационные способности спортсменов краткое содержание

Координационные способности спортсменов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В заключение мы рады поблагодарить будущих читателей нашей книги и надеемся, что её содержание поможет им в их работе и оправдает их профессиональные ожидания.

РАЗДЕЛ I

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ

Первый раздел книги посвящён изложению базовых научных знаний, накопленных при изучении координационных способностей (КС) спортсменов с акцентом на многоуровневое построение движений человека, приобретение и формирование двигательных навыков, характеристику основ КС с точки зрения их сущности и манифестации. Особое внимание уделено факторам, связанным с наследственностью и окружающей средой, а также методологическим аспектам целенаправленного развития координационных способностей.

Глава 1

Основные понятия теории координации движения

Эта глава обобщает основы имеющихся знаний и данные, связанные с координацией движений при выполнении спортивных действий. Осмысление общих концепций и основных положений создаёт реальные предпосылки для лучшего понимания сути и возможностей процесса развития координации и достижения технического мастерства в различных видах спорта и спортивных дисциплинах.

Под координацией обычно понимается способность контролировать временные, пространственные и силовые переменные при выполнении целенаправленных движений или сложных двигательных задач. Всемирно признанные специалисты спортивной медицины Холлманн и Хеттингер (Hollmann and Hettinger, 1990) предложили определение двигательной координации как «взаимодействие центральной нервной системы и скелетных мышц для выполнения какого-либо целенаправленного действия».

В течение долгого времени координация движений была одним из наиболее спорных вопросов в спортивной науке. В частности, несколько десятилетий назад в странах Восточной Европы общепринятая концепция движения была основана на теории условных рефлексов. Основатель этой теории лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов предположил, что условные рефлексы формируются как реакция центральной нервной системы (ЦНС) на согласованное возбуждение ряда нейронных центров. В соответствии с этой теорией формирование чёткой координационной структуры определяется возбуждением соответствующих нейронных центров через мышечные рецепторы, зрение, слух и т. д. во время выполнения движения. После ряда повторений этот шаблон становится устойчивым и формирует так называемый «динамический стереотип». Концепция динамического стереотипа была предложена Павловым в 1927 г. и в течение ряда десятилетий доминировала при объяснении схем приобретения и совершенствования элементарных и сложных двигательных навыков.

Хотя концепция динамического стереотипа была поддержана авторитетом великого учёного, её недостатки были обоснованно отмечены в более поздних публикациях. Оригинальную теорию координации и регулирования движений предложил другой выдающийся советский физиолог Николай Александрович Бернштейн, который разработал альтернативную концепцию координации движений (рис. 1 и 2).

Рис. 1.Николай Бернштейн – основатель современной многоуровневой иерархической теории координации движений

Николай Александрович Бернштейн(СССР) является всемирно признанным пионером исследований в области двигательного контроля и обучения. Используя оригинальные прецизионные методы исследования, он изучал различные произвольные движения и спортивные локомоции. Основываясь на богатых объективных данных, он смог определить, каким образом центральная нервная система (ЦНС) способна контролировать процесс построения, приобретения и совершенствования двигательных навыков. Научное наследие Н.А. Бернштейна имеет большое значение как для теории, так и для практики современного спорта.

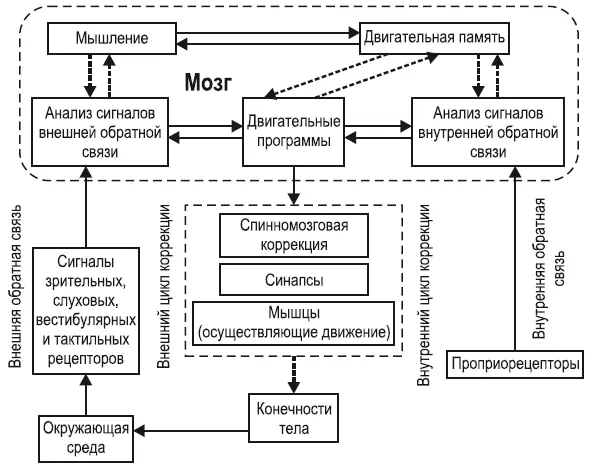

Центральным положением концепции двигательного контроля в теории Бернштейна является выполнение коррекции по замкнутому круговому циклу, в котором задействованы мозг – эфферентные нервные волокна – проприорецепторы – мышцы – афферентные нервные волокна – мозг. Главным элементом этого цикла является наличие обратной связи, которую мозг получает от мышц, суставов, органов зрения, тактильных рецепторов и т. д. В соответствии с этой концепцией управление движениями основано на двух циклах: внутреннем и внешнем.

Внешний цикл включает в себя обратную связь от зрительных, слуховых, вестибулярных и тактильных рецепторов и непосредственно связан с осознанным восприятием (рис. 2). Полученная информация немедленно корректируется изменяющимися характеристиками движений и факторами окружающей среды.

Внутренний цикл включает проприоцептивные сигналы от мышц, сухожилий и суставных рецепторов, которые поступают в мозг для анализа. Сами движения контролируются соответствующими программами, которые имеют внутренние и внешние обратные связи и целенаправленно корректируют координационные схемы.

Рис. 2.Принципиальная схема координации движений по внешним и внутренним циклам коррекции (по Бернштейну, 1967 и Чхаидзе, 1968)

Согласно концепциям движения Бернштейна программа включает в себя модель целевых действий; реальное исполнение сравнивается с этой моделью, а мозг производит сенсорные коррекции для лучшего с ней совпадения. Стоит отметить, что при начальном приобретении нового моторного навыка преобладающее значение имеет внешний цикл регулирования движения, и особую роль играют зрительные, слуховые и тактильные сигналы. После первоначального приобретения нового моторного навыка и формирования модели целевого действия в значительной степени возрастает вклад внутреннего цикла регулирования движения, что приводит к автоматизации координационной структуры движений. С этого момента центральная нервная система выполняет общий контроль над характеристиками движения.

Характеризуя человеческие движения, мы должны подчеркнуть их разнообразие и сложность, что предопределено изобилием степеней свободы (СС) различных звеньев тела. Фактически каждый сустав имеет своё собственное количество СС, которое связано с возможными линейными и угловыми смещениями соответствующих звеньев. Соответственно, общее количество СС человеческого тела огромно. По мнению Бернштейна, рациональная координация движений предполагает разумное устранение избыточных СС и вовлечение доступных СС в оптимальную стратегию двигательного контроля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: