Николай Степанов - Сосудистые растения Приенисейских Саян

- Название:Сосудистые растения Приенисейских Саян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-7638-3466-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Степанов - Сосудистые растения Приенисейских Саян краткое содержание

Сосудистые растения Приенисейских Саян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Флора Приенисейских Саян (ПС) имеет сложную ботанико-географическую структуру, представленную 24 геоэлементами. При отнесении таксонов к определенному типу геоэлемента были использованы данные по географии видов, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе. В целом во флоре ПС – широко распространенные виды, составляющие 52 %. Группа видов, не встречающихся за пределами Азии, которая характеризует степень самобытности флоры, составляет 46 %. Южно-сибирские эндемики (с учетом гемиэндемиков) составляют 20,8 %. Очень сходные цифры приводит И. М. Красноборов (1976) для высокогорий Западного Саяна.

Более детальное рассмотрение отдельных географических групп показывает, что в районах есть относительно стабильные группы, например евразиатская (около 15–19 %) или американо-азиатские, сохраняющие постоянство на уровне 2–3 % участия. В то же время есть геоэлементы пространственно нестабильные: голарктические – 15–19 % по всем районам, кроме Л6 (25 %); евросибирские – 10–20 %; космополиты – 2,6 – 8,8 %; североазиатские – 8–5 %; центрально-азиатские – 2,5–7,8 %; тянь-шаньские – 0,1–0,8 %; довольно нестабильна группа эндемичных видов, имеющих значение на уровне 10–20 %. Максимум широко распространенных видов приходится на черневой пояс (70 %). Вниз и вверх по склону значение этих видов заметно падает, особенно сильно в альпийском поясе (35 %) и субальпийском (49 %). В остальных случаях широко распространенные виды преобладают над локальными. При этом такой характер «глобальности» черневого пояса обусловлен в первую очередь голарктическим и космополитным геоэлементами. Собственно же европейский элемент достигает максимума в светлохвойном и лесостепном поясах, и только на 3–4 местах почти вровень по присутствию европейских видов соседствуют черневой и степной пояса. Максимум внутриазиатского (в том числе эндемичного) элемента наблюдается с большим отрывом в альпийском поясе, несколько меньше – в субальпийском.

В целом во флоре, согласно ботанико-географической структуре, уравновешены западные и восточные связи. При этом заметна действующая тенденция «европеизации» флоры.

Немалое значение для понимания процессов формирования биологического разнообразия имеет подробное исследование таксонов узкого распространения – эндемиков. По этой группе можно судить о специфичности и своеобразии флоры. В целом ПС имеют достаточно высокие показатели уникального своеобразия флоры, сравнимые с аналогичными Южной Тувы и Юго-Восточного Алтая. В регионе встречается 43 узколокальных эндемика (рис. 6). В высотно-поясном отношении эндемики распределены крайне неравномерно, но с закономерным увеличением от срединных горных поясов к периферии: минимум – в черневом поясах (около 12 %). Наиболее значимая группа эндемиков – южно-сибирская. Их закономерности распределения по высотным поясам, как правило, повторяют рассмотренные выше и характерны для эндемиков в целом. По категориям растительности распределение эндемичных видов еще более неравномерно, чем по поясам или районам. Минимальное значение эндемики имеют среди рудеральных (2,6 %), водных (3,8 %) и сегетальных (4,1 %) видов. Относительно низка роль эндемиков на болотах (7 %), во всех остальных случаях их значение превышает рубеж в 10 %. Наиболее «эндемизированными» являются альпийские (36,5 %) и субальпийские (34,9 %) луга, петрофитон (30,3 %). Заметную роль эндемики играют в степях (27,6 %), тайге (24,3 %), тундрах (22,3 %); несколько меньшую – в лесостепях, черневой тайге, прирусловых сообществах, на лугах, в подтайге (14–19 %).

Саяны – один из богатейших реликтовыми таксонами рефугиум. Здесь сохранились виды, восходящие по времени их господства в растительном покрове к неогеновому (возможно и палеогеновому) периоду антропогена, виды периода оледенения (гляциальные реликты), межледниковий и других изменений климата.

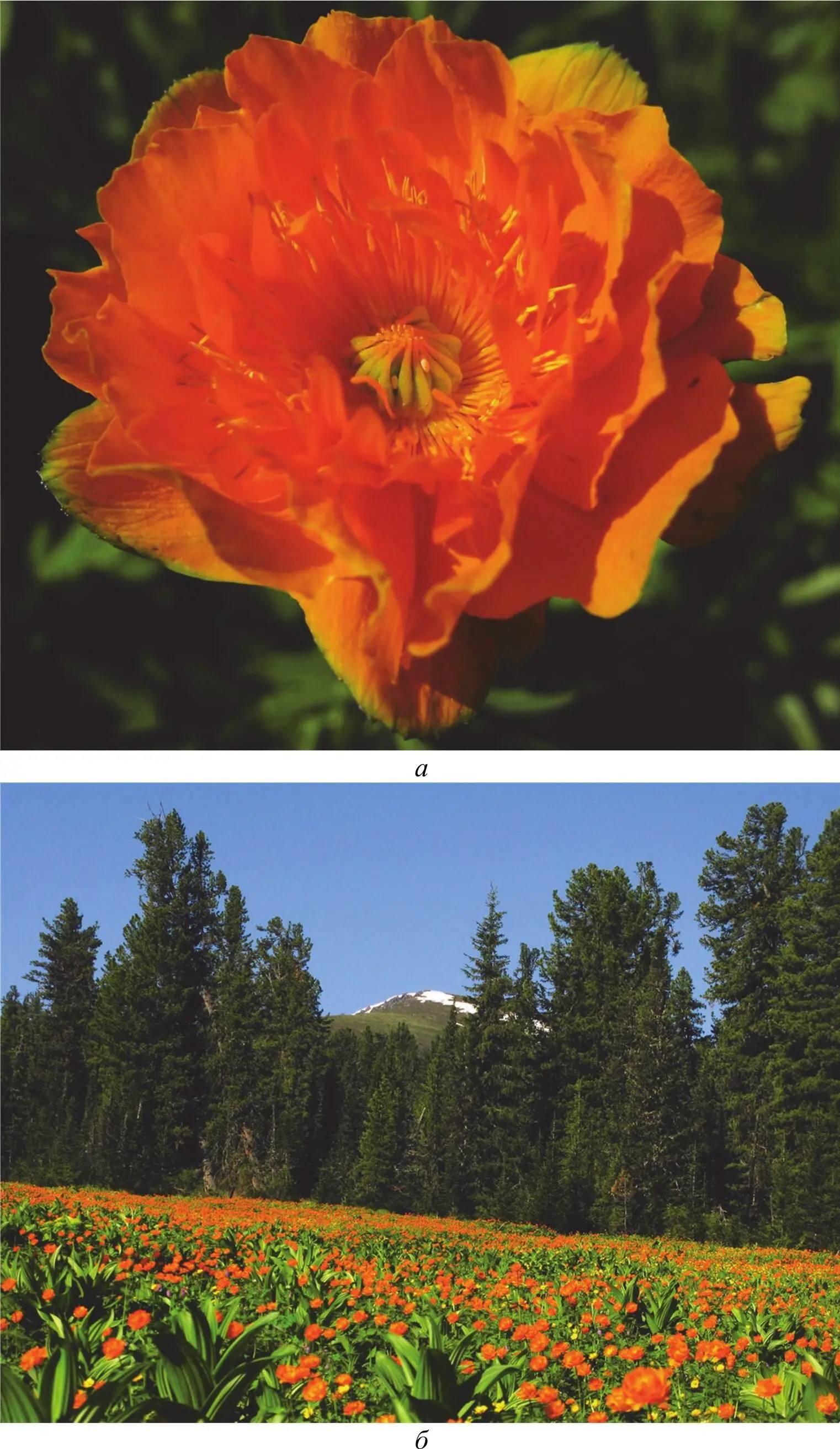

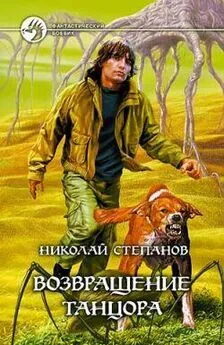

Рис. 6. Купальница (жарок) Виталия – эндемик Западного Саяна:

а – цветок в конце цветения; б – субальпийский луг с доминированием вида в верховья р. Нижней Буйбы

Одними из наиболее древних сохранившихся в Сибири реликтов считаются виды, связанные в своем становлении с распространенными здесь в третичное время широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. В результате наших исследований западносаянский список неморальных реликтов был дополнен такими видами: Brachypodium sylvaticum , Camptosorus sibiricus , Veronica officinalis , Circaea caulescens , Asplenium trichomanes , Dryopteris cristata , Viola dactyloides , V. sachalinensis , Waldsteinia tanzybeica , Rumex sylvestris , Epilobium fastigiato-ramosum , Elymus pendulinus . Известные на сегодняшний момент факты позволяют по-иному взглянуть на саянскую неморальную флору, нежели в характеристике М. М. Ильина (1941). Даже по сравнению с такой горной системой, как Алтай (включая Кузнецкий Алатау), превышающей по площади исследуемый регион, последний сопоставим с Алтаем видовым разнообразием неморальной флоры, включая 78 % от всех соответствующих видов Сибири.

В течение четвертичного периода кайнозоя климатическая обстановка, а вместе с ней и растительность в Северной Азии коренным образом изменялись (Камелин, 1998). В современной флоре сохранились таксоны (кроме неморальных), имеющие реликтовый характер распространения, появление которых в регионе можно связать с определенными этапами антропогена. Гляциальные реликты: Betula tortuosa, Phyllodoce coerulea , Poa glauca, Carex mollissima и др. Перигляциальные: Hedysarum minussinense , Oxytropis ammophila , Oxytropis bracteata , Oxytropis includens , Scrophularia multicaulis и др.; пустынно-степные послеледниковые: Androsace dasyphylla , Artemisia dolosa , Astragalus macropterus , Dracocephalum foetidum , Halogeton glomeratus, Kalidium foliatum , Oxytropis leptophylla , Oxytropis tragacanthoides , Tulipa heteropetala и др.

Наличие во флоре Приенисейских Саян значительного числа реликтовых и эндемичных видов разных типов, маркирующих определенные этапы истории, доказывает древность всего комплекса и его уязвимость к различным разрушительным факторам, особенно антропогенному. Это обусловливает необходимость особого, щадящего, подхода при использовании биоресурсов сосудистых растений региона.

Флора Приенисейских Саян имеет хорошо выраженную поясно-зональную структуру, которая представлена 19-ю зональными, незональными и адвентивными элементами, что свидетельствует о длительной, сложной и разнонаправленной истории ее формирования. В поясно-зональном спектре региона максимальное разнообразие характерно для светлохвойно-лесного (СХ) элемента. Частично это обусловлено обилием экологических ниш под пологом сосновых лесов и относительной пестротой экотопов (градиент влажности, экспозиция, уровень грунтовых вод и т. д.). Неморальные (Н) виды пережили оптимум своего развития в доледниковое время в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, сохранившись к настоящему времени в составе обедненных, территориально ограниченных комплексов. Ведущая роль среди неморальных видов принадлежит видам европейского распространения (38 %). Значительно меньше голарктических (11 %). Видов собственно азиатских – 49 %. Это соотношение интересно тем, что оно наблюдается в древнейшей сохранившейся группе видов. Вероятно, такое соотношение могло иметь место во флоре ПС в третичное время; в таком случае антропогеновый период отразился на исследуемой флоре тенденцией к возрастанию количества видов, общих с Европой, и уменьшению доли азиатских и имеющих восточные связи. Географическая структура современной флоры Байкальской Сибири (Малышев, Пешкова, 1984) почти идентична географической структуре нашего комплекса неморальных видов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Степанов - Сила воли [litres]](/books/1073255/nikolaj-stepanov-sila-voli-litres.webp)

![Николай Степанов - Алтарный маг [litres]](/books/1090017/nikolaj-stepanov-altarnyj-mag-litres.webp)