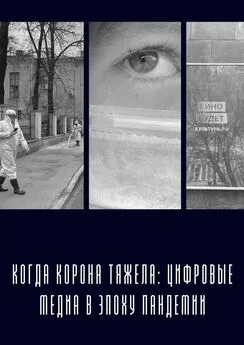

Екатерина Тараканова - Медиа в эпоху дабл-пост

- Название:Медиа в эпоху дабл-пост

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449375216

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Тараканова - Медиа в эпоху дабл-пост краткое содержание

Медиа в эпоху дабл-пост - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оглядываясь на историю цивилизации с момента появления искусственного света, легко заметить, что свет играет особую роль в визуализации ее кинетических форм. Со времен изобретения городского освещения, фотографии и кинематографа свет стал одним из главных инструментов художественной визуализации знаковых линий городской среды 12 12 Николаева Е. В. Фракталы городской культуры. СПб.: Страта, 2014.С.181—212

. Подсвеченные контуры заданий, мигающие светофоры, переливающиеся неоновые огни, мелькающие образы рекламных экранов, огненные красно-белые полосы визуальных следов автомобилей, мчащихся по широким проспектам и многоуровневым акведукам – все это уже давно приобрело художественный статус в фото и видеоискусстве. Однако в культуре дабл-пост свет уже не столько фиксирует сложные конфигурации урбанистических форм и пространств, сколько создает «текучую», беспрерывно трансформирующуюся виртуальную среду и «другую» реальность. Во время разного рода «фестивалей света», которые ежегодно проходят в разных городах по всему миру (например, «Lichterfest» в Берлине или «Круг Света» в Москве), до неузнаваемости трансформируются фасады классических зданий: благодаря 3D-видеопроекциям стремительно рушатся колонны, идут огромными трещинами стены, зарастают тропической растительностью портики и парадные лестницы. Площади и аллеи парков заполняются яркими светодиодными «призраками»…

Тотальная визуальность и актуализация тактильного опыта

Доминирование визуального в современной культуре и цивилизации уже стало очевидным фактом. Стремительными темпами происходит виртуализация все новых культурных пространств – от супермаркетов до учебных классов. Повседневными практиками становятся покупки в Интернет-магазинах и прогулки по интерактивным картам google map. Никого не удивляет «дополненная реальность», возникающая на экране смартфона или планшета благодаря специальным мобильным приложениям. Более того, происходит тотальная виртуализация самого человека, вместо которого все чаще выступают его виртуальные двойники – аватары в компьютерных играх, сетевые личности и т. п. Высокие технологии все более усугубляют развеществленность мира, вызывая нехватку предметной твердости в окружающей человека событийности. В результате отрицательной обратной связи в культуре актуализируется опыт тактильного: физический опыт переживания вещественной осязаемости окружающего мира и собственной телесности посредством самых разных культурных практик: фитнес, массажи, пирсинг, гастрономия и т. д. Однако визуальное во многих социокультурных практиках тела не только не вытесняется на периферию, но, наоборот, активно участвует в отображении и умножении физических / физиологических жестов и движений: не случайно большие зеркала присутствуют и в парикмахерских, и в залах фитнес-клубов, и в дорогих ресторанах, и даже в туалетных комнатах в публичных городских пространствах вроде музеев, театров, аэропортов и т. п. Человеческое тело нуждается во внешней зрительной фиксации, в визуальном тиражировании своей кинестетики. Физическая материя начинает играть по правилам виртуальной реальности. Более того, человек готов сам стать фрактальным зеркалом окружающего материального мира, калейдоскопом образов раскромсанной осколками зеркала реальности. Так, например, делает уличный артист Gustav Troger, превратившийся в Человека-Зеркало (Silver Mirror Man) возле обсерватории Griffith в Лос-Анжелесе.

В свою очередь, тактильные и кинестетические ощущения выступают в роли «дополненной» виртуальности при коммуникации человека с нематериальными, визуальными реальностями. Неслучайно эволюция управляющих элементов электронных гаджетов прошла путь от рычагов и кнопок к сенсорным контактам. Особенно симптоматично это выглядит в компьютерных устройствах. Водя кончиком пальца по экрану планшета или смартфона, человек как будто желает преодолеть непреодолимую преграду экрана, прикоснуться и потрогать иную реальность, которую он прекрасно видит, но совершенно не ощущает физически.

Этот недостаток тактильного в визуальной реальности снимается в особых художественных проектах, в которых выстраиваются разного рода лабиринты и «интерактивные» зеркальные пространства. Примечательно, что и лабиринты, и зеркальные комнаты относятся к фрактальным пространствам, и таким образом в них реализуются сразу три конституирующих элемента культурной парадигмы дабл-пост: тотальная визуальность, компенсаторная кинестетика и фрактальность. Действительно, системы зеркал и лабиринты являются самой наглядной «аналоговой» формой репрезентации пост-постмодернистской модели мира, на их основе сложилось особое направление развлекательного визуального искусства последних десятилетий, в котором «зеленые», ледяные и зеркальные лабиринты и комнаты апеллируют к тактильно-кинестетическим ощущениям человека в нелинейном, хаотичном и все более виртуализирующемся мире. Они предоставляют возможность физического алиби для художественных виртуальных реальностей либо через прямые тактильные контакты, либо через опосредованную визуальную кинестезию.

Лабиринты, большинство которых обладает свойствами фрактальности – со всеми сопутствующими мифологическими, теологическими и историческими коннотациями, существуют в мировой культуре на протяжении всей ее истории. Египетский лабиринт возле озера Моэрис, описанный Геродотом в 5 в. н.э., Критский лабиринт Минотавра из древнегреческой мифологии, напольный лабиринт Шартрского собора, зеленые лабиринты Hampton Court в Англии (1689), Laberint d’Horta в Испании (XVIII в.), Ashcombe в Австралии (1970-е гг.) – лишь некоторые из них. Однако, все новые и новые лабиринты из кустарников, зеленой поросли, льда и зеркал, появляющиеся один за другим в конце ХХ – начале ХХI вв., оказываются не просто элементами ландшафтного дизайна и популярными объектами индустрии развлечений, но парадигматическим маркером культуры дабл-пост, основанной на принципах динамического хаоса и фрактальности. Физическая материальность зеленых и ледяных лабиринтов, с одной стороны, воздвигает в буквальном смысле непреодолимые стены между реальным – линейно-конечным – и виртуальным – фрактально-бесконечным, но, с другой, дает человеку возможность мышечного движения его рук и ног в этой фрактальной бесконечности, непосредственного соприкосновения с ней, ощупывания ее «граней» и «складок». Сам по себе лабиринт – неподвижный объект, однако его сущность заключена в хаотическом, фрактальном блуждании по запутанным аллеям, то есть экзистенциально лабиринт становится лабиринтом только тогда, когда кто-то движется внутри него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: