Дмитрий Решетняк - Краткая и вольно изложенная история лабораторной диагностики от сотворения мира до наших дней

- Название:Краткая и вольно изложенная история лабораторной диагностики от сотворения мира до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449016102

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Решетняк - Краткая и вольно изложенная история лабораторной диагностики от сотворения мира до наших дней краткое содержание

Краткая и вольно изложенная история лабораторной диагностики от сотворения мира до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Развивая в дальнейшем эту теорию, врачи т.н. «косской» медицинской школы и, прежде всего, Праксагор Косский (IV в. до н.э.), выделяли уже более десятка типов «соков», изучали их характеристики, сформулировали представления об один-надцати видах нарушений их «смешения», приводящих к ряду известных тогда патологий. Они уже отличали содержимое вен и артерий, хотя и полагали, что в артериях течёт некая «пневма», т.е., по сути, они наполнены воздухом.

Последователи Гиппократа, «дописывавшие» его «Сборник», руководствовались теми же принципами. Они различали три стадии течения болезни, в течение которых менялись свойства «жизненных соков». На первой стадии в результате нарушения «смешения», «соки» приобретали «едкость», вызывали лихорадку и сами подвергались её терми-ческому воздействию, «сваривались», например, кровь таким образом превращалась в гной. На второй стадии организм пытался изгнать «дурные соки», а на третьем изгонял их, успешно или безуспешно, «локально» в виде мочи, кала или мок-роты, или «общим потением». Третий этап ими назывался «кризисом», т.е. «исходом» или «изгнанием».

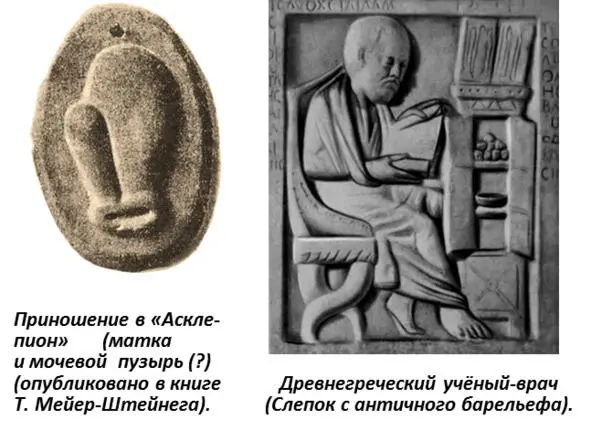

Выделения исследовались, как водилось: «на вид», «на запах» и даже «на вкус», но использовались и диагностические пробы, часто отличавшиеся вполне понятной «клинической» логикой. Например, мокрота смешивалась с горячими углями, и появление определённого зловонного запаха позволяло врачу выявить присутствие в ней тканевых волокон и, соответственно служило плохим прогностическим признаком. Если образец мокроты, помещённый в морскую воду, тонул, это также было плохим признаком. Плотности и консистенцию мочи определяли методом флотации искусственно внесённых примесей, например соломы.

В любом случае, придавая такое большое значение биологическим жидкостям, врачи древности однозначно должны были стремиться к подробному изучению их свойств, т.е., по сути, к тому, чем и в наше время занимается лабораторная диагностика.

Важной подоплёкой появления зачатков лабораторной диагностики были и успехи исследовательской медицины, как в описательной анатомии и физиологии, так уже и в общей патологии, где начало формироваться представление о том, какие изменения, вызываемые различными заболеваниями, происходят в различных органах человеческого организма. Приоритет в этой области приписывается Эрасистрату Хиос-скому (304—250 гг. до н.э.), хотя наверняка подобными изысканиями занимался не он один.

Появлялись и первые представления о биохимии. Второй по «популярности» после Гиппократа афинский врач Диокл из Кариста (IV в. до н.э.) написал книгу о пищеварении, в которой рассматривал этот процесс как брожение и гниение. Диокл вообще ратовал за изучение природы Вселенной и её связи с человеческим организмом.

Достаточно серьёзными для своего времени были изыскания в области фармакогнозии и клинической фармакологии греческого военного врача Педания Диоскорида (40—90 гг.?). В его основном труде «О лекарственных веществах», помимо значительных сведений о применении лекарств, полученных из природных источников, содержаться также и наблюдения в области паразитологии.

В Римской империи традиции греческой исследовательской медицины были продолжены, хотя римские врачи в целом ушли не так далеко от предшественников. В этом отношении неправильно было бы не помянуть самого известного римского врача – Галена (129—210? гг. н.э.).

Совмещая врачебную деятельность с хирургической практикой, что для того времени уже было не столь привычным, Гален был ещё и разносторонним экспери-ментатором. Он проводил разнообразные и смелые опыты, в том числе и на живом организме, и даже на людях. Хотя его опыты, по нынешним меркам, часто нарушали этические нормы, превращаясь в настоящее живодёрство, они дали важные результаты в области морфологии и патоморфологии.

Причиной болезней Гален также полагал изменение состояния (свойств) соответствующих частей организма, и чаще всего нарушения взаимодействия «телесных соков». Он считается автором первой относительно ясной концепции обмена веществ. Согласно этой концепции, пища переваривалась в питательный сок (хилюс), который всасывался и достигал по системе v. portae печени, где из него формировалась кровь. «Отходы производства» попадали в жёлтую и чёрную желчи и далее – в мочу и кал.

По венам текла, по мнению Галена, «мировая пневма», вдыхание которой из воздуха являлось, как и приём пищи, необходимым для существования человеческого организма. При этом Гален считается и первым учёным, доказавшим, что в сосудах (артериях) человека течёт кровь, он изучал её реологические и физические свойства. На основе наблюдений создал первую теорию кровообращения, различая артери-альную и венозную кровь как разные по сути жидкости: артериальная «разносит движение, тепло и жизнь», а вторая призвана «питать органы». Считается, что Гален первым пред-ставил сведения об эффекте седиментации эритроцитов и свёртываемости крови, смог осознать и оценить диагностическую значимость изменений характера этих явлений.

Предполагается также, что Гален высказывал мнение о том, что причиной заразных болезней служит некое живое начало.

Важной стороной деятельности Галена являлось лабораторное дело. Как предполагается, именно он мог быть основоположником аналитической химии и научной фармакологии. Лечение «травами» известно ещё у неандертальцев, но это умение не помешало полному вымиранию этого вида. Гален же стремился выявить у лекарственного сырья непосредственное действующее начало, выделить его и максимально насытить им приготавливаемое снадобье.

Такого рода обогащенные лекарства по традиции носят название «галеновых препаратов».

Масштаб личности Галена заметно вырос благодаря сложившейся в медицине исторической традиции, когда во многом ошибочные воззрения древних мыслителей стали переходить из эпохи в эпоху, как догма, и оставались незыблемыми вплоть до середины XVIII в. И если руководствоваться лишь отчасти шуточным критерием, то Галена следует признать самым великим учёным, поскольку ему удалось задержать прогресс научно-медицинской мысли почти на полторы тысячи лет!

Достижения врачей древних Индии и Китая носят совсем уж легендарный характер. Если верить китайцам, то это именно они «изобрели» всё, причём ещё до нашей эры, но в этом случае так и хочется задать вопрос, что же они делали последующие, без малого, две тысячи лет? Во всяком случае особого влияния на исследовательскую медицину в «мировом масштабе» их местечковые достижения практически не оказали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: