Ольга Фидченко - Деятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

- Название:Деятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4263-0246-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Фидченко - Деятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография краткое содержание

Деятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Времена, близкие к развалу СССР, ознаменовались резким ростом интереса к военной истории дореволюционной России. Особое внимание уделялось опять же Первой мировой войне [73, 74], а также аспекты дипломатических отношений накануне той войны: А. С. Аветян [2], Дж. Джолл [43], Д.М. Проэктор [81], А. Л. Сидоров [93]. Событием в научном мире стал выход книги известного авиаконструктора И. И. Сикорского [94]. Особенно любопытной оказалась глава «Воздухоплавание во время войны 1914–1918 г.».

Огромная масса исследований различных аспектов, касающихся войн дореволюционной России, появилась в новейшее время. Пристальное внимание Первой мировой войне уделено А. И. Уткиным [98], Н. Д. Постниковым [77] и многими другими учеными. Особый вклад в изучение Первой мировой войны внес К. Ф. Шацилло [108, 109, 110].

Резко возрос интерес к Русско-японской войне. Ей посвятили свои работы такие исследователи, как А. С. Арутюнов [5], Н. В. Греков [40], С. Кремлёв [56], Н.Н. Непомнящий [65], С.Н. Семанов [91], А. В. Шишов [112]. Вышел сборник о той войне [86].

Имеются сайты, посвященные военной литературе, которые содержат в себе множество полезных и интересных текстов [90].

Наибольшее количество исследований, касающихся службы военных священников, проводилось в дореволюционное время. Подробная и обширная библиография таких работ, доведенная до наших дней, изложена в фундаментальных трудах К. Г. Капкова [49, с. 187–224; 50, с. 647–679].

В последнее время вышло в свет достаточно большое количество работ о службе военного духовенства на фронте. Вопросами созидательной деятельности светской и духовной власти в армии и на флоте в разное время занимались такие ученые, как Д. Б. Гришин [41], Ю. Н. Данилов [42], К. Г. Капков [49, 50], доктор военно-морских наук, профессор, действительный член Академии военных наук контр-адмирал Ю. Л. Коршунов [53], иерей А. А. Кострюков [54] и др. Наверное, можно считать чудом, что до наших дней сохранился дневник полкового священника прот. М.В. Сребрянского [95], который вообще не предназначался для публикации. Изданы также воспоминания последнего протопресвитера армии и флота Г. И. Шавельского [107].

Имеются, правда, пока еще очень немногочисленные издания и интернет-ресурсы, посвященные деятельности сестер милосердия из императорского дома Романовых [1, 92, 106].

Архивные документы из РГИА, ГА РФ, ЦИАМ, ВИА РФ, ставшие доступными сегодня, позволяют пролить свет на данную проблематику, избегая идеологических штампов.

Глава I

Августейшие солдаты и моряки из династии Романовых

Начиная с 1613 г., когда на русский престол взошел избранный царь Михаил Федорович Романов, и вплоть до свержения монархии в 1917 г. наша дореволюционная Россия знала многих представителей правившей династии, которые связали свою жизнь с армией и флотом. Их список далеко не исчерпывается такими известными реформаторами военного дела, как Петр Великий и Павел Первый. Особенно много их было в XIX в. Примечательно то, что почти все императоры, великие князья и князья императорской крови были людьми военными, поскольку военная профессия в великокняжеской среде традиционно считалась привилегированной.

Таким образом, являясь представителями аристократии, они совмещали свое знатное происхождение и привилегированнейшее положение в обществе с военной службой. При этом многие из них явили своей жизнью пример, достойный подражания.

Нужно особо отметить тот факт, что в дореволюционной России такое обыденное для современного человека занятие, как работа, обычно именовалось словом «служба». И это непосредственно отражалось на характере и результатах выполняемого труда. «Служить» означает приносить пользу другим, то есть не себе, а ближним. В этом смысле классическая русская литература дает нам массу материалов для подтверждения справедливости данного тезиса, поскольку герои произведений, например, Н. В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и других писателей ходили именно «на службу». И относились к труду они истинно по-христиански. Так, Н. В. Гоголь своему «маленькому человеку» – главному герою повести «Шинель» – не случайно дал имя Акакий Акакиевич Башмачкин. Писатель назвал его в честь преподобного Акакия – юного послушника одного из египетских монастырей, который, по примеру Христа, «смирил себя и был послушен своему жестокому наставнику даже до смерти» [76, гл. 2, стих 8]. Более того, и после смерти на призыв жившего там великого старца: «Брат Акакий, умер ли ты?» – сей благоразумный послушник ответил: «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Трогательную и поучительную историю о преподобном Акакии нам оставил египетский монах V–VI вв., игумен горы Синайской, прей. Иоанн Лествичник, прозванный Схоластиком, в своем бессмертном произведении «Лествица, возводящая на небо» [78, с. 99—102].

В повести «Шинель» не только имя, но и отчество главного героя апеллируют к преп. Акакию, из чего можно сделать вывод, что Акакий Акакиевич являл собой пример истинного смирения, послушания и жертвенного служения. Но с течением индустриального XIX в. такие люди и характеры, как Башмачкин, постепенно начали становиться анахронизмами. XX и XXI в. пошли еще дальше: сегодня жизненная позиция и отношение к труду, характерные для Акакия Акакиевича Башмачкина, считаются вообще не модными и не современными. Воистину, mutantur témpora et nos mutamur in illis! [1] Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (латинская пословица).

В Государственном архиве Российский Федерации нам удалось обнаружить следующий документ 1885 г:

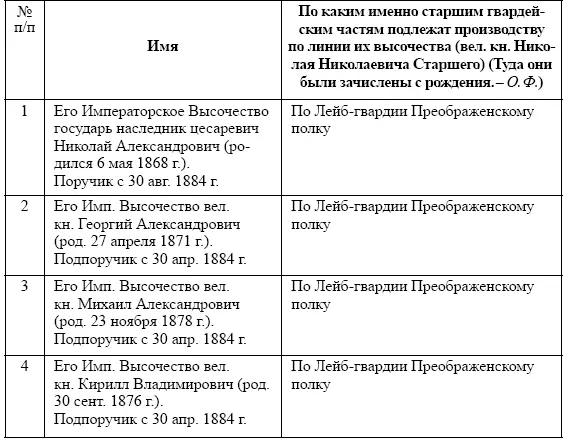

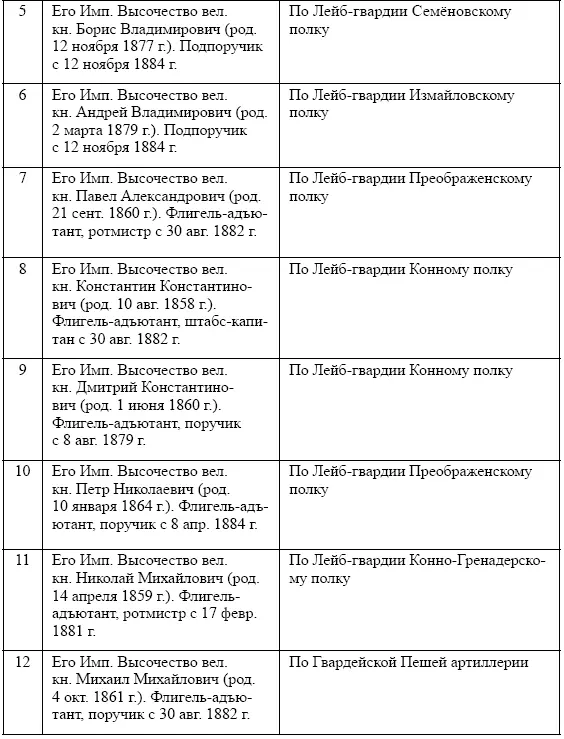

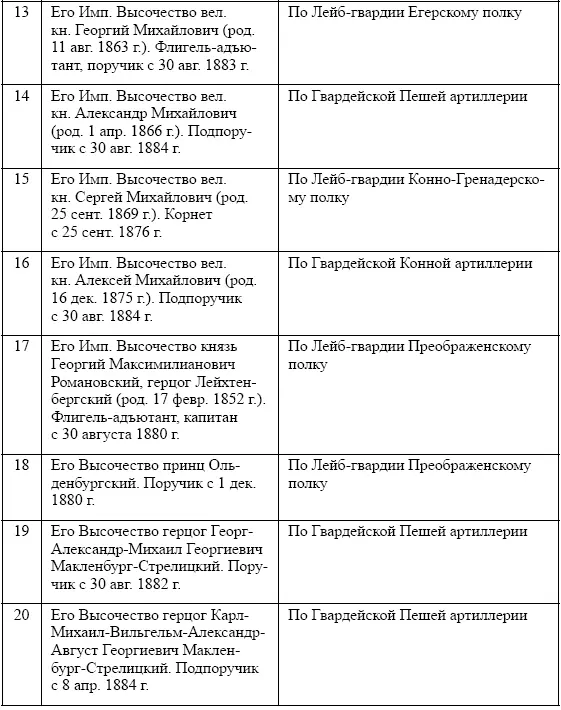

Таблица 1

Список лиц императорского дома, состоявших в обер-офицерских чинах, а также малолетних, числившихся в войсках (1885 г.)

[32, л. 1–5].

Как видим, в данном списке представлено 20 лиц императорского дома, которые числились по 6 прославленным гвардейским полкам русской армии и 3 артиллериям: по лейб-гвардии Преображенскому полку, лейб-гвардии Семёновскому полку, лейб-гвардии Измайловскому полку, лейб-гвардии Конному полку, лейб-гвардии Конно-Гренадерскому полку, лейб-гвардии Егерскому полку, лейб-гвардии Пешей артиллерии, лейб-гвардии Конной артиллерии, гвардейской Пешей артиллерии [32, л. 1–5].

Дворянство – изначально служилое сословие, которое появилось в России в XIV в., – иерархически возвысилось при царе Алексее Михайловиче в XVII в. Манифестом Петра III от 1762 г. «О вольности дворянства» было освобождено от обязательной службы государству Повинности, которые ранее возлагались на него законом, отныне были предоставлены гражданской совести его представителей. С этого момента дворян с рождения начали причислять к различным военным формированиям и, независимо от того, несли они в течение своей жизни воинскую службу или нет, продвижение вверх по военной иерархической лестнице им все равно было обеспечено. На наш взгляд, данный манифест обесценил и обессмыслил саму суть, функцию и назначение служилого сословия для государства, что в дальнейшем способствовало наращиванию имущественного и социального дисбаланса в российском обществе в целом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: