Тамара Ускова - Межрегиональное экономическое сотрудничество. Состояние, проблемы, перспективы

- Название:Межрегиональное экономическое сотрудничество. Состояние, проблемы, перспективы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93299-330-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тамара Ускова - Межрегиональное экономическое сотрудничество. Состояние, проблемы, перспективы краткое содержание

Межрегиональное экономическое сотрудничество. Состояние, проблемы, перспективы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

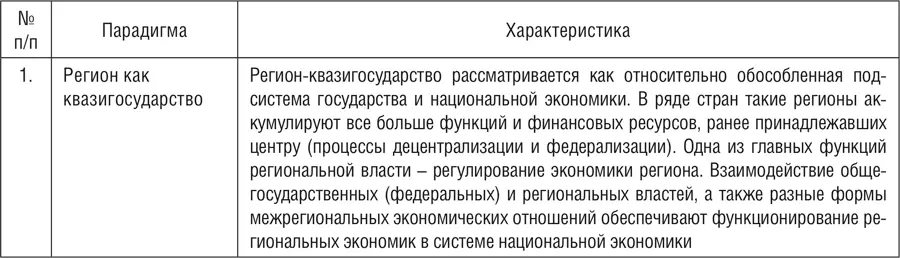

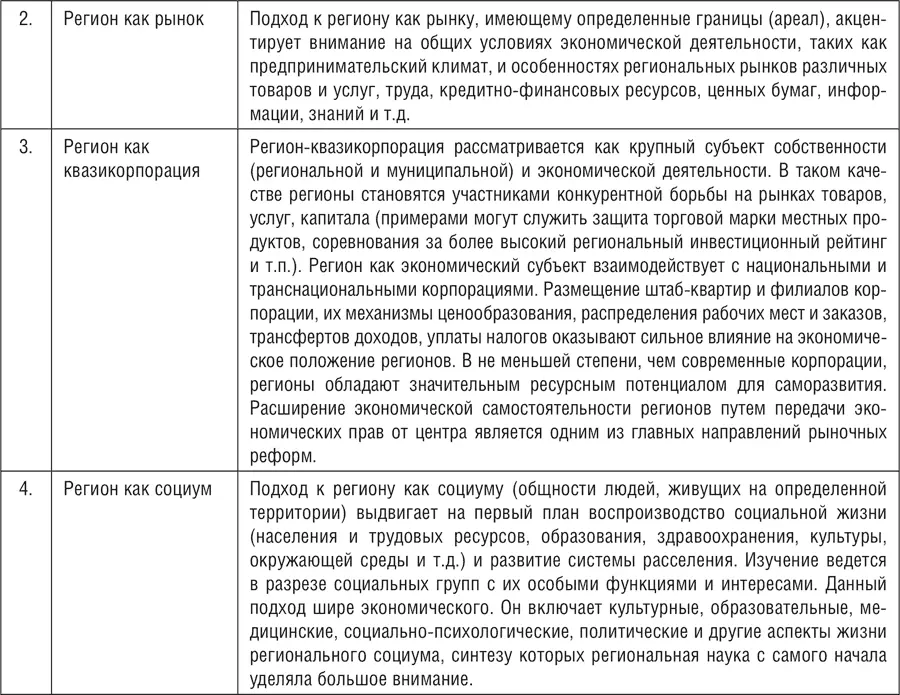

Таблица 2. Основные парадигмы региона [18]

На наш взгляд, рассматривать регион целесообразно с позиции системного подхода: регион является сложной социально-экономической системой, состоящей из большого числа взаимосвязанных элементов (подсистем), выступающих некоторой целостностью.

Исследователи выделяют различные элементы внутренней среды региона, такие как:

– природные ресурсы и окружающая среда, экономика, население, социальная сфера, инфраструктура, система управления [31];

– население, производство, экология, непроизводственная сфера, пространство, финансы, внешняя экономическая сфера [19];

– человек (или индивидуальное развитие), социальная и экономическая подсистемы, инфраструктура, политическое управление, ресурсы и окружающая среда [8];

– природа, хозяйство, население и управляющая подсистема (органы власти и управления).

На основе представленных подходов в структуре региона можно выделить три подсистемы: экономическую, социальную и экологическую. Кроме того, регион как система входит в состав другой системы (более высокого иерархического уровня), которая служит для него внешней средой. В этом качестве выступают федеральные округа, страны, союзы государств и т. д. [108].

Таким образом, регион, с одной стороны, является сложной социально-экономической системой, состоящей из экономической, экологической и социальной подсистем, а с другой – подсистемой более высокого уровня иерархии. В этой связи управление социально-экономическим развитием региональной системы определяется как входящими в ее состав подсистемами, так и системами более высокого порядка, в частности страны в целом.

Социально-экономическое развитие регионов – одна из важнейших задач, стоящих перед органами власти всех уровней. Категория «региональное развитие» характеризуется разноплановостью подходов. Основные научные школы, которые занимались изучением проблем развития регионов, сложились в развитых западных странах (США, Франция, Германия, Швеция, Великобритания). Довольно точная, на наш взгляд, классификация теорий регионального роста и развития представлена в труде [11], в котором выделены следующие четыре направления:

1) неоклассические теории, основой которых является производственная функция;

2) новые теории регионального роста и развития, базирующиеся на несовершенной конкуренции и возрастающей отдаче от масштаба;

3) теории кумулятивного роста, выступающие синтезом экономико-географических, институциональных и неокейнсианских моделей;

4) другие теории, объединяющие частные или отдельные вопросы регионального роста и развития. В классифицированном виде они представлены в приложении А.

Анализ достоинств и недостатков этих теорий и моделей, проведенный в [108] (приложение Б), позволяет утверждать, что для применения к российской действительности необходима их адаптация. Для развития регионов России представляется возможным использование комбинированной модели, основанной на теориях кумулятивного (взаимной и кумулятивной обусловленности, полюсов роста) и неоклассического (сходимости и конвергенции) направлений, и в особенности на новых теориях, учитывающих пространственные эффекты (в силу слабой освоенности пространства России).

Под развитием региона нами понимается прогрессивное изменение, происходящее в его экономической и социальной сферах. Это изменение может быть качественным (приобретение новых характеристик региональной социально-экономической системой, структурные изменения) или количественным (экономический рост). Развитие региона определяется рядом факторов, классификация которых в трудах различных ученых неоднозначна.

По мнению Р. Кемпбелла, К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю, региональное развитие обусловливается факторами предложения, спроса и распределения [27]. Факторы предложения характеризуют физическую способность экономики к развитию. Они являются необходимым, но недостаточным условием для обеспечения экономического развития, способствуя увеличению объемов производства. Для максимального удовлетворения потребностей общества выделяются факторы спроса и распределения, направленные на обеспечение эффективного разделения ресурсов.

Л. Б. Шостак выделяет такие факторы развития регионов, как объективные экономические; факторы государственного управления экономикой; инновационные и инвестиционные; факторы природного богатства; психологические (человеческие) и форсмажорные [115].

Н. Н. Михеева уделяет особое внимание пространственным факторам регионального развития [51]. К их числу относятся:

– транспортный фактор, выражающийся в неоднородном характере транспортной сети и наличии затрат на перемещение ресурсов и продуктов в пространстве, что порождает пространственно разделенные рынки товаров и факторов производства;

– ограниченная мобильность факторов производства и локальный характер некоторых факторов, привязанных к определенной территории;

– наличие агломерационных эффектов, возникающих в результате совместного размещения на территории производства и населения;

– дискретность многих пространственных процессов, вызванная неоднородностью экономического пространства, и в этой связи ограниченные возможности использования предельных величин в пространственном анализе;

– ограничение действия механизмов свободной конкуренции и неравновесный характер множества пространственных процессов.

В общем виде факторы, оказывающие влияние на развитие региона, можно классифицировать на экономические и неэкономические (рис. 1). Источники данных факторов могут быть внутренними и внешними.

Рисунок 1. Классификация факторов развития региона.Источники: составлено на основе [27, 51, 108, 123].

Внутренние источники развития – это собственные возможности регионов (ресурсные, природные, финансовые), трудовой потенциал, опыт и знания исследователей, научные достижения и т. д.

Внешние источники – это привлеченные из других регионов (стран) финансовые ресурсы, материалы, достижения специалистов и результаты исследований ученых. Совокупность этих источников значительно ускоряет темпы развития экономики регионов, расширяет ее масштабы и возможности.

Каждый регион обладает определенными особенностями (природными, экономическими и социальными), отличаясь политическими предпочтениями населения, особым географическим положением и т. д., т. е. по-своему уникален. Данное обстоятельство должно учитываться при разработке региональной политики и проведении региональных исследований. Для упрощения работы по формированию региональной политики регионы, имеющие общие черты, объединяют в группы. Таким образом, всё разнообразие регионов можно описать некоторым набором типов, к каждому из которых применима общая политика. Поэтому типологизация регионов является важным этапом при разработке региональной политики, выборе ее инструментов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: