Андрей Аносов - Социально-экономическая дифференциация Дальневосточных регионов России

- Название:Социально-экономическая дифференциация Дальневосточных регионов России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-394-01103-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Аносов - Социально-экономическая дифференциация Дальневосточных регионов России краткое содержание

Социально-экономическая дифференциация Дальневосточных регионов России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

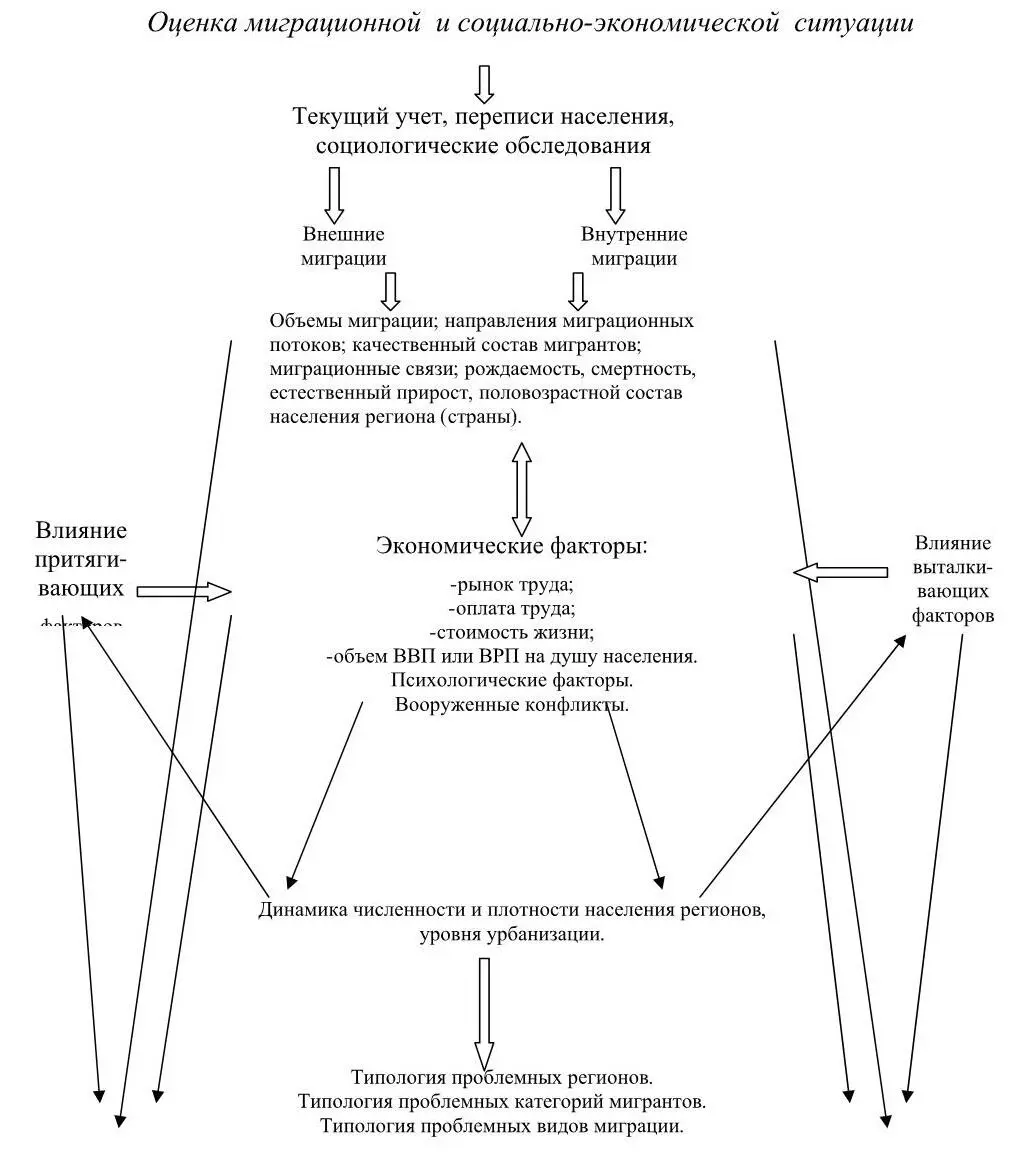

Как известно, главное влияние на миграцию оказывают экономические факторы, важнейшим из которых является уровень жизни. Среди других экономических факторов важное значение имеет наличие рабочих мест, условия занятости, уровень доходов, перспективы решения жилищной проблемы, а также преимущества в удовлетворении запросов социального характера. Все остальные факторы являются подчиненными по отношению к экономическим. По нашему мнению, даже такие объективные, постоянно действующие факторы, как природные, также могут быть отнесены к числу экономических факторов, поскольку они в огромной степени определяют экономические условия развития региона. Анализ миграционной и социально-экономической ситуации в регионе можно представить в виде следующей схемы (рис.1.)

По мнению О.Д.Воробъевой 24 24 Воробьева О.Д. Методологические проблемы разработки и реализации государственной миграционной политики //Экономическая наука современной России. №4(31), 2005.

возможны четыре основных варианта сочетаний миграционного потенциала с потребностями региона в приросте или стабилизации численности населения за счет миграции:

– высокий миграционный потенциал и потребность в высоком приросте численности населения. В этом случае механизмы и инструменты реализации политики должны ликвидировать препятствия для переселения потенциальных иммигрантов;

Рис. 1. Схема анализа миграционной и социально-экономической ситуации.

– высокий миграционный потенциал и потребность в ограничении миграционного прироста численности населения. Набор инструментов и механизмов реализации такой политики в большей степени должен носить характер административных и экономических ограничений для сдерживания миграционного притока населения;

– низкий миграционный потенциал и потребность в приросте численности населения. Меры миграционной политики должны носить характер наибольшего благоприятствования для иммигрантов в виде прямых административных мер, финансовых дотаций, экономических льгот и преференций;

– низкий миграционный потенциал и потребность в ограничении миграционного прироста населения. Такой вариант не требует дополнительных усилий со стороны администрации региона для поддержания сложившегося равновесия между количеством потенциальных мигрантов и мерами для сдерживания миграционного прироста. Однако, в этом варианте для адекватной корректировки миграционной политики необходим постоянный контроль над динамикой миграционной ситуации.

По нашему мнению, для Дальневосточного федерального округа в настоящее время характерен третий из перечисленных вариантов. Хотя в действительности действующее миграционное законодательство и реализуемая миграционная политика в округе фактически реализует политику, которая характерна для второго варианта. В результате в отдельных субъектах ДФО возникает неконтролируемый и неуправляемый миграционный прирост численности населения из стран с сильно отличающейся от российской этнокультурой, что осложняет процесс интеграции и адаптации мигрантов, с одной стороны, и затрудняет адаптацию местного населения к группам иноэтничных мигрантов, с другой стороны, что, в свою очередь, вызывает дополнительную социальную напряженность.

Для большинства субъектов ДФО с низкой плотностью населения и высокой дифференциацией уровня регионального экономического развития, острой проблемой реализации миграционной политики является необходимость обеспечения рационального размещения населения по территории.

По нашему мнению, для стимулирования социально-экономического развития регионов и миграционного притока населения в них может быть целесообразным применение особых методов и механизмов регулирования экономической деятельности. Необходимо формировать по специальным критериям однотипные группы регионов, для каждого типа вырабатывать и применять адекватные специфические меры. Комплекс таких специфических мер нужно объединять в целевую программу. В ней должна предусматриваться система мер со стороны федерального и регионального правительств, с помощью которых может быть создан необходимый благоприятный институциональный, правовой и социально–экономический фон для достижения целей и задач программы. В качестве основного метода обеспечения реализации региональной миграционной политики целесообразно применять программно-целевой метод.

1.2. Методики и индикаторы оценки уровней социально-экономического развития российских регионов

В настоящее время существуют несколько методик комплексной оценки развития российских регионов. По методологическим проблемам дифференциации социально-экономического развития имеется обширная литература 25 25 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гранберг А.Г.,Зайцева Ю.С. Валовой региональный продукт: межрегиональные сравнения и динамика. М., СОПС, 2003. Полынев А. О. Межрегиональная экономическая дифференциация методологии анализа и государственного регулирования. – М., Эдиториал УРСС, 2003. Пчелинцев О. С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М., Наука, 2004.

.

По мнению одних авторов 26 26 Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза /Под ред. А.Г.Гранберга. М.: 2000.

методика сопоставления уровней социально-экономического развития регионов заключается в построении интегральных оценок на основе обобщения данных о первичных индикаторах. При этом в качестве исходных параметров должна быть выбрана следующая система индикаторов: индекс динамики промышленного производства, доля региона в общем объеме инвестиций, уровень финансовой обеспеченности региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, обеспеченность жильем и еще целый ряд базовых индикаторов. В систему индикаторов, кроме экономических показателей, также должны включаться некоторые индикаторы экологической ситуации в регионах и состояния важнейших отраслей социальной сферы. В итоге по совокупности системных индикаторов рассчитывается интегральный индикатор сравнительного социально-экономического состояния регионов. Параллельно с этим, для оценки текущей ситуации могут быть востребованы отдельные, специфические индикаторы, которые объединяются в автономные блоки, позволяющие детально анализировать конкретные проблемы регионального развития. По нашему мнению, в такие блоки индикаторов целесообразно включать индикаторы экономического ущерба от потерь здоровья населения.

Интервал:

Закладка: