Александр Ивин - Логика

- Название:Логика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-06-005117-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ивин - Логика краткое содержание

В книге доступно, ясно и вместе с тем строго и систематично излагаются основные понятия и принципы современной логики. Главное внимание уделяется логической проблематике, представляющей особый интерес с точки зрения наук о культуре. Изложение логической теории сочетается с показом логического анализа в действии, в применении к содержательно интересным проблемам. Немаловажным преимуществом является также то, что данный учебник специально рассчитан на представителей гуманитарных специальностей. Символические средства, широко используемые современной логикой, здесь сведены к минимуму. Особое внимание уделяется естественному языку и тем логическим ошибкам, которые возможны при его употреблении.

Для студентов социальных и гуманитарных специальностей (философов, юристов, филологов, социологов, политологов, журналистов и др.). Для специалистов, занимающихся исследованиями в области логики, философской логики, литературоведения, языкознания, риторики, стилистики, культурологии, психологии, социологии, политологии, юриспруденции, а также отдельных богословских дисциплин (гомилетики, пастырского богословия). Книга может быть рекомендована в качестве дополнительного пособия для всех изучающих древние и новые иностранные языки.

Логика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всякий закон является общим, универсальным утверждением. Он говорит о том, что в любом частном случае, в любом месте и в любое время если одна ситуация имеет место, то другая ситуация также имеет место.

«Если металл нагревается, он расширяется» – это физический закон. Для него нет исключений, связанных со своеобразием места и времени. Где бы ни нагревался металлический предмет и в какое бы время это ни происходило, он обязательно увеличится в своих размерах.

«Если тело имеет массу, оно испытывает гравитационные воздействия», – это тоже физический закон, действующий всегда и всюду. Исключения не составляет даже свет. Для всемирного тяготения нет преград, загородиться от гравитационных сил с помощью экрана из особых веществ невозможно.

Всякий закон опирается только на конечноечисло наблюдений. Но распространяется он на бесконечноечисло возможных случаев. Отправляясь от отдельных и ограниченных по числу фактов, учёный устанавливает всеобщий, универсальный принцип.

Как перейти от знания об ограниченном круге исследованных объектов к новому и более широкому знанию обо всех объектах, включая и те, которых мы не наблюдали и, возможно, вообще никогда не сможем наблюдать? В чем гарантия того, что сделанное обобщение окажется верным?

Это и есть то, что по традиции называют проблемой индукции , проблемой перехода от знания об отдельных предметах исследуемого класса к знанию обо всех предметах этого класса.

Почти все общие утверждения, включая и научные законы, являются результатами индуктивного обобщения. В этом смысле индукция – основа всего нашего знания. Сама по себе она не гарантирует его истинности, но порождает предположения, связывает их с опытом и тем самым сообщает им определённое правдоподобие, более или менее высокую степень вероятности. Опыт – источник и фундамент человеческого знания. Индукция, отправляющаяся от того, что постигается в опыте, является необходимым средством его обобщения и систематизации.

2. Неполная индукция

Индуктивное умозаключение, результатом которого является общий вывод о всем классе предметов на основании знания лишь

некоторых предметов данного класса, принято называть неполной индукцией.

Например, из того, что инертные газы гелий, неон и аргон имеют валентность, равную нулю, можно сделать общий вывод, что все инертные газы имеют эту же валентность. Это – неполная индукция, поскольку знание о трех инертных газах распространяется на все такие газы, включая не рассматривавшиеся специально криптон и ксенон.

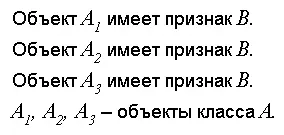

Общая схема неполной индукции:

Следовательно, все A имеют признак В .

Неполная индукция очевидным образом расширяет наше знание, так как её заключение содержит информацию большую, чем та, которая содержалась в посылках.

Ещё пример неполной индукции:

Канада – большая страна.

США – большая страна.

Канада и США – североамериканские страны.

Значит, каждая североамериканская страна – большая.

Это обобщение является верным, однако обосновано оно, конечно, слабо. Причислив несколько представителей рассматриваемого класса, но отнюдь не всех, мы распространяем замеченное у каждого из них свойство на весь класс. Риск здесь очевиден: в пределах класса могли встретиться исключения.

Допустим, мы рассуждаем не о величине американских стран, а о господствующем в них языке:

В Аргентине говорят на испанском языке.

В Венесуэле и Эквадоре говорят на этом же языке.

Аргентина, Венесуэла и Эквадор – латиноамериканские страны.

Следовательно, в каждой латиноамериканской стране говорят на испанском языке.

Это рассуждение аналогично по своей схеме, по общему ходу мысли предыдущему. Но заключение ошибочное: португальская Бразилия представляет собой исключение.

Такого рода индуктивные умозаключения называют иногда «популярной индукцией» или «неполной индукцией через простое перечисление, в котором не встречается противоречащих случаев». Вывод здесь базируется на наблюдении только отдельных предметов рассматриваемого класса. Поэтому вполне может случиться, что противоречащий пример лишь случайно не попался на глаза.

Иногда перечисление является достаточно обширным, и тем не менее опирающееся на него обобщение оказывается ошибочным (так было в примере с выводом, что все металлы – твёрдые тела).

Средневековый логик Давид Анахт приводил такой пример. У лошади, обезьяны, волка и многих других животных при еде двигается лишь нижняя челюсть. Напрашивается как будто общий вывод: у всех животных при еде двигается нижняя челюсть. Но, оказывается, крокодил жуёт верхней челюстью.

Много интересных примеров поспешных обобщений, встречавшихся в истории науки, приводит в своих работах историк науки В.И.Вернадский.

До XVIII в., пока а науку не вошло окончательно понятие «сила», «некоторые формы предметов и по аналогии некоторые формы путей, описываемых предметами, считались, по существу, способными производить бесконечное движение. В самом деле, представим себе форму идеально правильного шара, положим этот шар на плоскость; теоретически он не может удержаться неподвижно и все время будет в движении. Это считалось следствием идеально круглой формы шара. Ибо чем ближе форма к шаровой, тем точнее будет выражение, что такой материальный шар любых размеров будет держаться на идеальной зеркальной плоскости на одном атоме, то есть будет больше способен к движению, менее устойчив. Идеально круглая форма, полагали тогда, по своей сущности способна поддерживать раз сообщённое движение. Этим путём объяснялось чрезвычайно быстрое вращение небесных сфер, эпициклов. Эти движения были единожды сообщены им божеством и затем продолжались века как свойство идеально шаровой формы». Оценивая такого рода рассуждения, Вернадский пишет: «Как далеки эти научные воззрения от современных, а между тем, по существу, это строго индуктивные построения, основанные на научном наблюдении. И даже в настоящее время в среде учёных исследователей видим попытки возрождения, по существу, аналогичных воззрений».

Поспешное обобщение , т.е. обобщение без достаточных на то оснований, – обычная ошибка в индуктивных рассуждениях.

Индуктивные обобщения требуют известной осмотрительности и осторожности. Многое здесь зависит от числа изученных случаев. Чем обширнее база индукции, тем более правдоподобным является индуктивное заключение. Важное значение имеет также разнообразие , разнотипность этих случаев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: