Кирилл Еськов - История земли и жизни на ней

- Название:История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - История земли и жизни на ней краткое содержание

Экспериментальное учебное пособие для старших классов.

"Авторское предуведомление

Цель настоящего учебного курса мне видится в том, чтобы у ученика возникла максимально целостная картина функционирования биосферы Земли в процессе ее исторического развития. Между тем одно из положений теории систем гласит: систему невозможно оптимизировать по двум независимым параметрам одновременно; в частности, добиваясь целостности рисуемой картины, неизбежно приходится жертвовать ее детальностью, или наоборот. Попытка запихнуть в голову ученика побольше конкретных фактов в отсутствие некоей обобщающей концепции неизбежно приведет нас к созданию ухудшенной копии старого университетского курса палеонтологии – унылого мартиролога вымерших организмов, который по сдаче экзамена следует забыть, как страшный сон. Именно поэтому во многих случаях я вполне сознательно жертвовал палеонтологической и геологической конкретикой в пользу теоретических (иногда к тому же – в достаточной степени умозрительных) обобщений".

История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

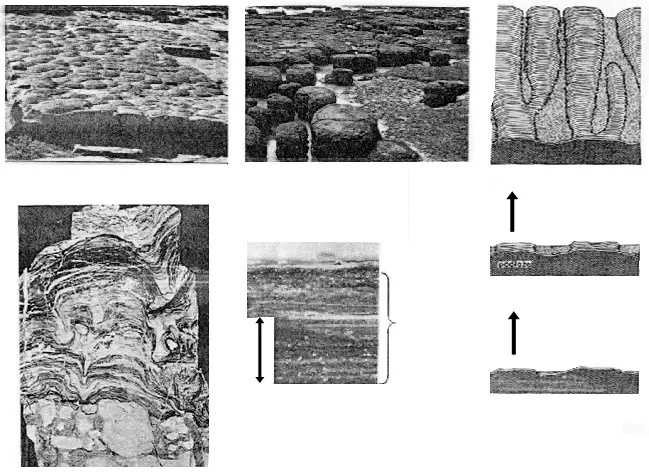

Для докембрийских осадочных толщ чрезвычайно характерны строматолиты (по-гречески – «каменный ковер») – тонкослойчатые колонны или холмики, состоящие главным образом из карбоната кальция (рисунок 17, а и б). Эти структуры известны еще с середины прошлого века, однако их происхождение оставалось совершенно неясным до тридцатых годов, когда было сделано одно из замечательнейших открытий нашего века в области классической (т.е. не молекулярной) биологии. На литорали залива Шарк-Бэй в западной Австралии и на атлантическом побережье Багамских островов были найдены небольшие рифовые постройки неизвестного ранее типа – плосковершинные известковые «бочки» диаметром 1-1,5 м (рисунок 17, в) и располагающиеся ниже уровня отлива слоистые корки; все это при внимательном рассмотрении оказалось... современными строматолитами. Выяснилось, что строматолит образуется в результате жизнедеятельности совершенно ни на что не похожего прокариотного сообщества, назвываемого цианобактериальным матом. Маты существуют во многих районах мира, главным образом – в таких гипергалинных (пересоленых) лагунах, как наш Сиваш, однако настоящие строматолиты, как в Шарк-Бэй и на Багамской отмели, они образуют довольно редко.

Мат, располагающийся на верхней поверхности создаваемого им строматолита, представляет собой плотный многослойный «ковер» общей толщиной до двух см; основу его составляют нитчатые либо пальмеллоидные цианобактерии, однако помимо них в формировании сообщества участвует множество самых различных микроорганизмов. Внутри мата легко различимы несколько функционально дискретных слоев (рисунок 17, г):

1. Плотный верхний слой – поверхность роста (1-1,5 мм), в котором есть и автотрофы – продуцирующие кислород цианобактерии-фотосинтетики, и гетеротрофы – облигатно-аэробные (неспособные жить в отсутствии кислорода) бактерии.

2. Тонкая (менее 1 мм) подкладка; в ней автотрофами служат бактерии, осуществляющие нескислородный фотосинтез (при котором источником водорода является не вода, а другие вещества, например, сероводород – тогда выделяется не молекулярный кислород, а сера). Гетеротрофами же служат факультативные аэробы, которые могут использовать кислород, но в его отсутствие способны удовлетворять свои потребности в энергии не дыханием, а брожением.

3. Ниже двух верхних слоев, в которых идут процессы фотосинтеза, и которые в совокупности называют фотической зоной мата, лежит толстая бескислородная зона, в которой процветают разнообразные анаэробы: для них молекулярный кислород не нужен или даже является ядом.

На поверхность обитающего на мелководье мата постоянно выпадают частички осадка (обычно – кристаллы карбоната кальция), которые затемняют соответствующе участки фотической зоны и должны постепенно ухудшать условия идущего в ней фотосинтеза – вплоть до неизбежной гибели фотосинтетиков. От катастрофы эти микорорганизмы спасает положительный фототаксис: по мере того, как интенсивность света в фотической зоне падает, они мигрируют вверх сквозь накапливающийся слой осадка, образуя выше него новую поверхность роста с подкладкой. Миграция эта идет разными способами: нитчатые формы обладают способностью к скользящему движению сквозь осадок, пальмеллоидные – к ускоренному нарастанию верхних частей колонии; еще один путь – временный переход в латентное состояние с последующей реколонизацией поверхности осадка.

Оказавшиеся таким образом внутри бескислородной зоны мата осадки структурируются и слой за слоем наращивают верхнюю поверхность строматолита; измерения показали, что современные строматолиты прирастают со скоростью около 0,3 мм/год. Каждый слой состоит из пары слойков – светлого и темного, состоящих из, соответственно, более мелких и более крупных кристаллов карбоната кальция; крупные кристаллы образуются в тот сезон года, когда процесс осаждения идет быстрее (рисунок 17, д). Следует подчеркнуть, что вещество, из которого построен стоматолит, не создается матом – последний лишь структурирует естественное осадконакопление. Строматолиты чаще всего состоят из карбоната кальция потому лишь, что карбонатный тип осадконакопления в море наиболее обычен, однако в иных гидрохимических условиях формируются строматолиты фосфатные, кремнезёмовые, железистые, и пр [12] Следует заметить, по описанной схеме образуют строматолит именно прокариотные маты (а в раннем докембрии иных и быть не могло). Маты же, в состав которых входят эукариотные зеленые водоросли, обладают способностью активно осаждать из воды кристаллы карбоната кальция за счет суточных перепадов кислотности среды (днем растворенный в воде углекислый газ активно убирается за счет фотосинтеза, а ночью - нет, что и вызывает рост кислотности). Такие "эукариотные маты" отлагают осадок иначе, чем описано выше: строматолиты создаются ими не под матом, а непосредственно внутри него, а их толща (в отличие от докембрийских строматолитов) не слойчатая.

РИСУНОК 17. Маты и строматолиты – современные и ископаемые: (а) – ископаемые строматолиты, общий вид; (б) – они же, в разрезе; (в) – современные строматолитовые постройки в Шарк-Бэй, Австралия; (г) – поперечный разрез мата; (д) – образование строматолита матом (схема).

Не все маты представляли собою донные сообщества. Дело в том, что, помимо уже известных нам строматолитов, следы жизнедеятельности микробных сообществ представлены еще и онколитами – более или менее сферическими образованиями, в которых известковые слои располагаются не линейно (как в строматолите), а образуют концентрическую структуру. Предполагается, что онколиты создавались особыми прокариотными сообществами, имевшими облик плавающих в толще воды шаров, оболочка которых представляла собой мат; осадки отлагались внутри оболочки этого «батискафа», а плавучесть ему придавали образуемые при метаболизме газы, не могущие покинуть замкнутую полость внутри колонии. Позже мы столкнемся с особым типом водорослевого сообщества – плавающим матом, характерным для некоторых внутренних водоемов мезозоя (см. главу 9).

Итак, мат представляет собой высокоинтегрированное сообщество с чрезвычайно сложно организованной трофической структурой: два верхних слоя составлены продуцентами и консументами первого порядка («растениями» и «травоядными»), соединенными в пищевую цепь пастбищного типа, а нижний слой сформирован редуцентами («падальщиками»), получающими органику из верхних слоев по детритной цепи (рисунок 17). Более того, измерения показали, что мат является вообще одной из самых сбалансированных экосистем: он производит ровно столько органики и кислорода, сколько тут же расходует в процессе своей жизнедеятельности (нулевой баланс) – а ведь замкнутость геохимических циклов была ранее определена нами как главное направление в эволюции биосферы. Именно такая структура «производства и протребления» в прошлом позволяла матам образовывать кислородные оазисы и постепенно увеличивать их – вместо того, чтобы пытаться сходу изменить всю эту бескислородную среду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: