Елена Гора - Экология человека

- Название:Экология человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-358-00773-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Гора - Экология человека краткое содержание

Учебное пособие посвящено актуальной проблеме: взаимодействию человека со средой обитания. Автор рассматривает основные этапы развития экологии человека, теоретические аспекты адаптации. Раскрываются вопросы адаптации как взрослых, так и детей к различным природным, климатогеографическим условиям, а также к экстремальным факторам среды. Особое внимание уделяется проблеме социальной адаптации. Впервые обобщается накопленный наукой материал о возрастных особенностях адаптации.

Пособие предназначено для преподавателей вузов и студентов, обучающихся по специальностям «Экология» и «Биология», а также для специалистов в области биологии, экологии и медицины.

Экология человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В сезонной динамике наибольшую контрастность основные параметры кровообращения имели в весенний и осенний периоды года. В мае у девочек и мальчиков отмечены самые низкие цифры ЧСС и всех показателей артериального давления. На низких величинах находилось пульсовое давление, и соответственно уменьшенными оказались МОС и сердечный индекс, т. е. интенсивность кровоснабжения тканей и органов была менее значительной, чем в другие периоды года. Удельное периферическое сопротивление кровеносных сосудов несколько повышено, но в большей степени, чем это должно было бы быть в ответ на уменьшение МОС. Выявленные сдвиги являются, несомненно, адаптационными и развились в ответ на резкие изменения гелио-, геофизических и метеорологических условий в весенний период, когда резко возрастают инсоляция, длительность дня, температура воздуха, физическая активность детей (после долгих месяцев гипокинезии). О напряжении деятельности сердечно-сосудистой системы в это время свидетельствует также увеличение частоты неблагоприятных типов ее саморегуляции (табл. 6.1).

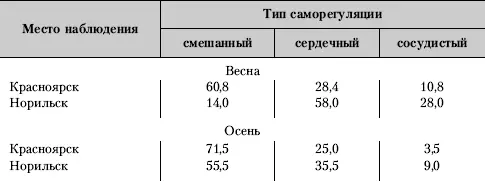

Таблица 6.1.Типы саморегуляции сердечно-сосудистой системы в разные сезоны года, % (по: Ж. Ж. Раппопорт, 1979)

Указанное изменение параметров гемодинамики является, очевидно, общей закономерностью, свойственной детям в весенний период года. В Красноярске энергетически невыгодные для организма типы саморегуляции аппарата кровообращения были отмечены у 39,2 % детей весной и существенно реже осенью – в 28,5 % случаев, еще более резкая разница выявлена у норильских детей, среди которых благоприятный (смешанный) тип саморегуляции весной имели только 14 % обследованных. У большинства был выражен сердечный тип, у более 1/4 детей отмечен наименее выгодный вариант – сосудистый тип саморегуляции.

Таким образом, выявленные однонаправленные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы дают основание считать, что адаптационная перестройка этой системы в весеннее время года в Заполярье протекает со снижением ее функциональных возможностей, ухудшением типа саморегуляции, истощением резервов и падением работоспособности детей. То есть в конечном счете организм ребенка оказывается в меньшей степени приспособленным к данной экологической ситуации.

В последующие летние месяцы во всех возрастно-половых группах детей отмечалось непрерывное повышение гемодинамических показателей: в июне увеличиваются ЧСС, артериальное давление, МОС. Соответственно снижается периферическое сопротивление (фактическое), увеличивается частота благоприятных реакций аппарата кровообращения на нагрузку (в августе отмечалась максимальная частота – 70–85 %).

В октябре дети на Крайнем Севере находятся в довольно сложных условиях, так как в это время происходит психологическая и функциональная реадаптация их к школе, а также реадаптация к экологическим условиям Заполярья, поскольку 2/3 детей проводят летние каникулы на юге или в средних широтах. Видимо, поэтому в октябре у всех детей отмечаются наиболее значительные изменения в деятельности аппарата кровообращения: увеличивается величина ЧСС, повышается до максимальных цифр (в сравнении с другими периодами года) систолическое, диастолическое, среднее артериальное давление и МОС. На высоком уровне остается сердечный индекс. О снижении адекватности вегетативной регуляции говорит также уменьшение частоты благоприятных реакций (41,0-47,8 %) в ответ на физическую нагрузку.

Следовательно, адаптация детей в ее остром периоде сопровождается выраженным напряжением деятельности аппарата кровообращения и его регуляторных механизмов.

Исследования, проведенные в декабре (в разгар полярной ночи), выявили очередные сдвиги, вызванные помимо прочего также и резким уменьшением двигательной активности детей. В декабре отмечено некоторое урежение ЧСС, снижение в сравнении с предыдущим периодом артериального давления, уменьшение МОС и СИ, тенденция к повышению УПСФ. Частота благоприятных реакций на физическую нагрузку у мальчиков снизилась до 40,0 %, но особенно резкое снижение произошло у девочек – до 16,7 % случаев. Следовательно, адаптационная перестройка деятельности гемодинамики в соответствии с изменяющимися условиями жизни привела не только к количественным сдвигам ее параметров, но и к уменьшению ее способности к адекватной функции при дополнительной физической нагрузке.

Таким образом, комплекс исследований свидетельствует о принципиально нормальных онтогенетических процессах морфологического и функционального созревания кардиореспираторной системы у детей в Заполярье. Все наблюдаемые сдвиги, отражающие приспособление организма детей в экстремальных условиях, не выходят за физиологические границы и по своему значению могут рассматриваться как адаптивные.

Пищеварение и питание

Дети коренных национальностей Севера в грудном и раннем возрасте мало отличаются по показателям физического развития от своих сверстников средней полосы. В дальнейшем намечается их отставание в росте. В школьном возрасте, несмотря на невысокий рост, дети-аборигены имеют крепкое телосложение – широкую грудную клетку, хорошо развитые скелет и мышечную систему. Кожные покровы у них, как правило, суховаты, что связывают с дефицитом витамина С.

Традиционное питание детей коренных национальностей отличается однообразием, но полностью удовлетворяет потребности растущего организма в пластическом и энергетическом материале. Основное место в их пищевом балансе занимают продукты животного происхождения. Жиры и белки животного происхождения наиболее полно покрывают большие энергетические затраты в условиях низких температур. Углеводы играют гораздо меньшую роль в пищевом рационе и представлены в основном дикорастущими ягодами. Недостатком традиционного питания является отсутствие или ограниченность овощей и фруктов – основных источников витамина С, минеральных солей и микроэлементов. Отрицательное значение имеет и сыроедение, которое хотя и обеспечивает организм витаминами, но служит источником глистной инвазии.

Преимущественно белковая пища является одним из ведущих факторов относительного повышения содержания глобулиновых фракций в сыворотке крови у детей-северян и имеет большое значение в формировании высокой иммунологической реактивности организма.

Половое развитие

Исследования показали, что половое развитие у школьников, постоянно живущих за Полярным кругом, несколько замедленно, но постепенно выравнивается (у девушек быстрее) и заканчивается к 14–16 годам у девушек и к 17 – у юношей. В целом физическое и умственное развитие детей коренного населения высоких широт происходит нормально.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: