Вадим Забродин - Социология: экзаменационные ответы для студентов вузов

- Название:Социология: экзаменационные ответы для студентов вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-388-00622-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Забродин - Социология: экзаменационные ответы для студентов вузов краткое содержание

В учебном пособии, предназначенном для студентов высших учебных заведений, изучающих социологию, в сжатой, концентрированной форме даются ответы на экзаменационные вопросы курса. Его содержание соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта по курсу «Социология» для несоциологических специальностей высших учебных заведений. Для того чтобы максимально учесть имеющиеся различия рабочих программ, перечень вопросов, представленных в пособии, носит избыточный характер. В ответах, как правило, отражаются различные точки зрения на рассматриваемую проблему представителей отдельных школ и направлений социологической науки.

Социология: экзаменационные ответы для студентов вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так, О. Конт подчеркивал функциональность общества как совокупности взаимосвязанных частей, Г. Спенсер – его целостность, Э. Дюркгейм представлял общество как надиндивидуальную духовную реальность, основанную на коллективных представлениях – общих ценностях и т. п. Такое различие подходов создавало трудности при содержательном анализе и установлении тенденций развития человеческих обществ. Выявляя сходства или различия разных обществ, исследователи разработали на этой основе исторические классификации и типологии.

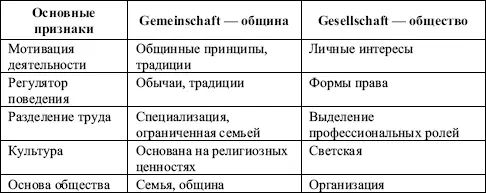

В западной социологии широко известно разделение обществ на традиционные (Gemeinschaft) и современные (Gesellschaft), предложенное немецким ученым Ф. Теннисом (1887) (табл. 2).

Эта типология фиксировала важные отличительные признаки обществ, но не указывала направлений их дальнейшего развития.

Таблица 2. Классификация обществ Ф. Тенниса

Важный вклад в теорию обществ внес К. Маркс. Определив (вместе с Ф. Энгельсом) общество как совокупность отношений между людьми, складывающуюся в процессах их совместной деятельности, он предложил классификацию исторически сменяющих друг друга типов обществ как специфических общественно-экономических формаций. Системообразующими признаками стали: 1) соотношение между необходимым и прибавочным трудом, зависящее, в первую очередь, от технологических факторов, и 2) характер собственности на средства производства, доминирующий в данном обществе.

В результате было выделено пять типов обществ: первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, и – пятая формация, в которой практически отсутствует необходимый труд. У К. Маркса она названа коммунистическим обществом. В настоящее время этот термин в массовом сознании не выглядит привлекательным, но непредвзятый анализ тенденций общественного развития показывает, что некий новый тип общества, обладающий подобными признаками, вполне возможен.

Похожая типология, уже в наше время, предложена американским социологом Герхардом Ленски (1970), однако здесь основанием для разделения служит технология. Чтобы обозначить изменения, происходящие в обществе по мере развития технологий, он использовал понятие социокультурная эволюция. Так, общества с примитивной технологией почти не контролируют природу и, следовательно, могут поддерживать существование немногих людей. Технологически развитые общества поддерживают огромные массы людей, жизнь которых отличается большим разнообразием. В его классификации эволюция прослеживается на примере четырех типов обществ, использующих разные технологии и имеющих различные формы оседлости и основы социальной организации:

• кочевые общества охотников и собирателей, использующие простейшие орудия для охоты и сбора растений; социальная организация опирается на семью;

• земледельческие и скотоводческие общества, открывшие для себя земледелие и разделившиеся на оседлую и кочевую части; в них начинает возрастать социальное неравенство;

• аграрные общества, возникшие 5 тыс. лет назад на Среднем Востоке, применяющие агрокультуру – возделывание почв с помощью плуга и тягловых животных; большая часть населения сосредоточена в сельской местности; возникают отчетливые религиозные, политические и экономические институты – семья утрачивает свое значение;

• индустриальные общества, производящие продукт с помощью передовых энергоисточников (вода, с 1750 г. – паровые котлы и др.), которые приводят в действие крупные механизмы; большая часть населения живет в городах, велико социальное неравенство.

Обилие взглядов и теорий с соответствующими существенно различающимися дефинициями привело к тому, что ряд социологов середины ХХ в. вообще предпочитали избегать употребления термина «общество» (например, Я. Щепаньский, 1966 г.).

В современной литературе встречается определение общества как социальной общности, которая включает в себя все остальные виды социальных общностей. Однако оно недостаточно операционально.

Определение, отмечающее основные признаки общества и, одновременно, доступное для массового восприятия, приводится в американских источниках. Итак, общество – это совокупность людей, взаимодействующих в определенных границах и имеющих общую культуру. Здесь также имеются уязвимые места, в частности, именно американское общество является мультикультурным, и еще вопрос, какая именно культура – испаноязычная или афроамериканская – будет господствующей в США лет через пятнадцать.

Наиболее точным можно считать такое определение: общество – это социальная общность, имеющая закрепленную совместную территорию, общие культурные ценности и социальные нормы, члены которой осознают свою принадлежность к ней.

36. Современная типология обществ

Существуют различные типологии обществ, имеющие разные основания для классификации: от формы собственности у К. Маркса до типа культурных ценностей в концепции П. Сорокина.

Взяв за основу периодизации концепцию индустриального общества французского социолога Р. Арона (1966), отечественные ученые А. И. Кравченко и В. Ф. Анурин предложили восемь основных параметров, сравнение по которым позволяет достаточно корректно выделить четыре типа обществ, различающихся по уровню своего развития.

Этими параметрами являются:

1) характер общественного устройства;

2) характер участия членов общества в его управлении;

3) господствующий характер экономических отношений;

4) общий характер организационно-технологического уровня;

5) структура занятости;

6) характер поселений;

7) уровень и масштабы образования;

8) характер и уровень развития научных знаний.

По данной типологии исторически первым является примитивное общество, которое характеризуется по названным параметрам следующим образом:

1) родоплеменное общественное устройство;

2) большая часть членов общества принимает участие в неупорядоченном, хаотичном управлении;

3) экономическая основа – натуральное хозяйство и общинная собственность на средства производства;

4) примитивные орудия труда (промысла);

5) элементарное половозрастное разделение труда;

6) небольшие временные поселения;

7) систематизации накопленных знаний не происходит, а их передача осуществляется в индивидуальном порядке.

Традиционное общество:

1) слабо централизованное государство с постепенными тенденциями к абсолютизму;

2) абсолютное большинство членов общества не участвуют в управлении;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Аринин - Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]](/books/555773/evgenij-arinin-religiovedenie-uchebnoe-posobie-dlya.webp)