Галина Шерстнева - Социальная статистика: конспект лекций

- Название:Социальная статистика: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»b4455b31-6e46-102c-b0cc-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29414-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Шерстнева - Социальная статистика: конспект лекций краткое содержание

Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. Рассматриваются предмет, задачи социальной статистики, статистика населения, структура семей и домохозяиств, статистика доходов и расходов населения, свободного времени населения, занятости и безработицы и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.

Социальная статистика: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

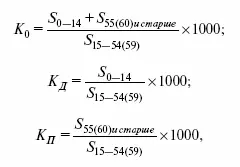

Расчет данных показателей осуществляется по следующим формулам:

где K 0– общая демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста;

S 0-14, S 15-54(59), S 55( 60)– численность населения в соответствующих возрастных группах;

K Д– демографическая нагрузка детьми;

K П- демографическая нагрузка пожилыми.

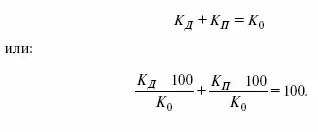

Связь между этими показателями может быть выражена следующим образом:

С ростом социальной мобильности населения наиболее жизненно важными становятся вопросы систематизирования соответствующих статистических показателей, которые представляют собой матрицы с главных социальных потоков по направленности (вертикальная и горизонтальная, внутрипоколенная и межпоколенная и др.).

Показатели интенсивности социальной мобильности включают:

1) среднее число перемещений на одного человека;

2) вероятность изменения социального статуса.

Данные показатели разумно устанавливать дифференцированно по отдельным демографическим, социально-экономическим, территориальным, этническим группам.

Также вычисляется и средний возраст в момент определенной очередности смены социального статуса [5].

Традиционно в переписях этнические характеристики населения России отображались данными о национальности, родном языке и свободном владении языками народов СССР. От одной переписи до другой происходят изменения в учете этнического состава населения России, что подтверждают Программы микропереписи 1994 г. и переписи 2002 г. Характеризуются эти изменения следующим:

1) кроме национальности теперь принимаются во внимание также народность и этническая группа;

2) расширяются сведения о языках. Например, учитываются и родной язык, и другой язык, которым свободно владеет опрашиваемый.

Национальная принадлежность определяется преимущественно следующими показателями:

1) числом лиц каждой национальности;

2) числом лиц каждой национальности на 100 000 человек населения;

3) долей лиц коренной национальности в регионе;

4) долей лиц коренной национальности, живущих за пределами своего региона.

За 5 лет (1989-1994 гг.) произошли значительные изменения в национальном составе населения России [6]. В составе населения России на 20-30% сократился удельный вес украинцев, белорусов, евреев, и на 10% и более увеличилась доля армян, аварцев, осетин, якутов, лезгин. Данные изменения прежде всего связаны с вынужденной иммиграцией из стран ближнего зарубежья, кроме того, с эмиграцией в государства дальнего зарубежья, процессами ассимиляции и естественной убыли населения.

Регулярно при проведении переписей осуществляется учет данных о родном языке. Эта информация отображает уровень национального самосознания, степень приверженности к национальной культуре. Необходима она также при планировании работы органов народного образования, издательского дела и др.

Между социально-политическими процессами и миграцией населения существует достаточно тесная связь. Следовательно, здесь значителен состав населения по продолжительности проживания в месте постоянного жительства. При переписи населения более детально отображаются миграционные характеристики населения, соответственно в ней учитывались: место рождения, продолжительность непрерывного проживания в месте постоянного жительства, а также указывались все причины последнего переезда на новое место жительства.

В программе микропереписи 1994 г. предлагался следующий перечень возможных причин переезда:

1) в связи с учебой;

2) в связи с переменой места работы;

3) из-за невозможности устроиться на работу;

4) не было возможности заниматься самостоятельно сельским хозяйством;

5) не было возможности заниматься предпринимательством или индивидуальной трудовой деятельностью;

6) из-за межнациональных отношений;

7) в связи с обязательным знанием языка коренной национальности;

8) из-за обострения криминогенной обстановки;

9) из-за неустроенности быта;

10) из-за смены климата в связи с состоянием здоровья;

11) не удовлетворяли экологические условия;

12) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;

13) нежелание жить в селе (городе);

14) по семейным обстоятельствам;

15) иная причина (указать какая).

В данной программе для лиц, не имеющих места жительства между переписями 1989 и 1994 гг., указывался тот год, с которого человек проживает в данном месте; места предыдущего его жительства; тип населенного пункта, откуда прибыл (из городского, сельского); является беженцем или вынужденным переселенцем [7].

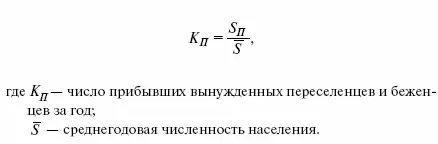

В настоящее время учет осуществляется по составу и направленности потоков беженцев и вынужденных переселенцев. В целом по России поток беженцев и вынужденных переселенцев значительно сократился по сравнению с 1990 г.

Плотность потоков переселенцев и беженцев определяется с помощью коэффициента интенсивности:

Показатели миграции населения.Выделяют следующие виды миграции:

1) внутренняя – перемена постоянного места жительства в рамках страны;

2) внешняя – перемена постоянного места жительства посредством въезда и выезда из страны;

3) сезонная – численность населения меняется в определенные периоды года;

4) маятниковая – каждодневные перемещения людей от места их жительства к месту работы или обучения и обратно.

Для оценки механического движения применяются относительные и абсолютные показатели миграции.

Абсолютные показатели:

1) численность прибывших в населенный пункт П;

2) численность выбывших из населенного пункта В;

3) абсолютный миграционный (механический) прирост (П-В) [8].

Относительные показатели, характеризующие интенсивность миграционных процессов:

1) коэффициент прибытия;

2) коэффициент выбытия;

3) коэффициент миграционного (механического) прироста.

Распад СССР и происходящие социально-экономические изменения существенно повлияли на расселение людей, спровоцировали интенсивные миграционные потоки, привели к увеличению доли беженцев и вынужденных переселенцев в общем числе мигрантов. Сведения о беженцах и вынужденных переселенцах собирает Федеральная миграционная служба России по представлению органов государственной статистики.

Увеличение численности беженцев и вынужденных переселенцев приводит к большим трудностям по их трудоустройству, обеспечению жильем, организации социальной поддержки и медицинской помощи. По программе произведенной в октябре 2002 г. переписи населения было предусмотрено сделать оценку вынужденных мигрантов с социально-демографической позиции. Это должно было помочь повысить обоснованность мер, принятие которых необходимо для регулирования миграционных процессов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: