Коллектив Авторов - Способы автономного выживания человека в природе

- Название:Способы автономного выживания человека в природе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91180-550-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Способы автономного выживания человека в природе краткое содержание

В учебнике систематизированы основные правила, нормы, закономерности и способы обеспечения безопасности жизни в условиях автономного выживания человека в природе. Учебник составлен на базе большого теоретического и практического материала, разработанного группой ветеранов спецназа, участников боевых действий, психологов, изучающих влияние экстремальных ситуаций на человека, педагогов учебных заведений высшего, среднего профессионального образования и учителей общеобразовательной школы. Он предназначен для студентов, обучающихся организации обеспечения безопасности человека в чрезвычайных ситуациях, специалистов силовых структур и спасателей, а также для жителей нашей страны, проживающих в отдаленных регионах и в районах, подверженных риску нахождения в автономном состоянии ввиду экстремальных природных условий. Излагаемый в учебнике материал может быть полезен спортсменам, туристам, работникам лесных и рыбных хозяйств и всем тем, кто увлекается лесным промыслом.

Издание является фундаментальным для подготовки специалистов безопасности, бакалавров по профилю «Безопасность жизнедеятельности», курсантов и слушателей всех высших учебных заведений силовых структур.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Допущено Учебно–методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 «Естественнонаучное образование» (профиль подготовки – «Безопасность жизнедеятельности»)

Способы автономного выживания человека в природе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

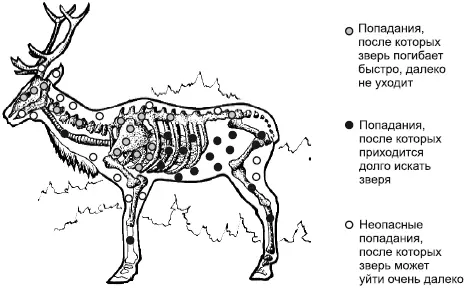

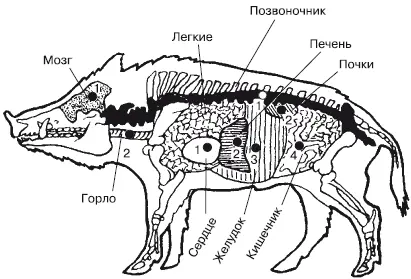

Рис. 2.1.Наилучшие точки прицеливания

♦ Одна из типичных ситуаций: зверь уходит через возвышенность. Выстрел в таком положении труден. Результативным можно считать выстрел в область шейных позвонков в месте схождения их и черепа. Однако сделать такой выстрел может только очень опытный и меткий стрелок. Следует помнить, что в таком положении повышаются требования к технике безопасности, так как обзор противоположной стороны холма ограничен. По этой причине в этом положении лучше совсем не стрелять.

♦ Если зверь движется довольно медленно, наилучшим выстрелом будет классический – поражение груди и сердца. Если зверь идет быстрым ходом, прицеливаться нужно несколько выше. При попадании пуля поразит сердце и заденет легкие. Зверь ложится на месте или же отойдет недалеко. Другие точки прицеливания достаточно эффективны, но лишь при исключительно точном попадании (рис. 2.2 и 2.3).

Рис. 2.2.Попадание в различные части тела зверя

На рис. 2.3 эффективность попадания обозначена цифрами в порядке убывания.

При попадании пуличасто слышен отчетливый звук шлепка, что может служить признаком попадания.

Так, обилие крови, шерсти, осколков костей говорит о серьезном ранении. Смертельны попадания в голову, шею, область сердца. Однако зверь сразу же падает на месте только при поражении головного мозга, шейных позвонков, спинного мозга и крестца. При попадании в отростки рогов или если пуля зацепит верхушку позвонка, животное может упасть в шоке, как при смертельном ранении, но быстро приходит в себя и уходит. Поэтому не спешите бросаться к упавшему зверю.

Светлая кровь на следу – зверь ранен в мышцы и может уйти далеко. Пузырящаяся кровь – показатель ранения легких, водянистая с примесью зелени и кусочков ткани – поражены внутренности, а при темной и густой крови – конечности; если же кровь как бы смешана с манной крупой, значит, вы попали в печень. Увеличение крови по следу также говорит о серьезном ранении. Советуем исследовать по пути хода подранка кусты и деревья, так как высота расположения следов крови на них может многое подсказать о месте попадания пули.

Рис. 2.3.Убойные места кабана

При попадании пули в грудь животное может встать на дыбы или подпрыгнуть, и тем выше, чем ниже попадание. При попадании в брюшную полость чаще всего зверь дергает задними ногами и горбится. При поражении головы, челюсти зверь часто крутит головой, встряхивает ею. Попадание в почки – очень тяжелое, зверь ложится, а уходя, вытягивает заднюю часть туловища, спотыкается и быстро залегает.

Разделка туш добытых животных

В соответствии с правилами ветсанэкспертизы туша животного может оставаться невыпотрошенной не дольше 3 часов. Более того, если даже извлечь внутренности лося, но не снять шкуру, то оставленная на ночь туша нередко к утру начинает припахивать.

Шкуру копытных снимают так же, как с крупного рогатого скота, пластом.

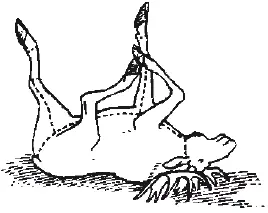

Зверя переворачивают на спину, закрепляют его в таком положении подложенными чурками или веревочными оттяжками. От гортани по середине шеи, грудины и живота до кончика хвоста разрезают шкуру по прямой. Затем от копыт вспарывают кожу ног, разрезы соединяют на середине груди и у анального отверстия (рис. 2.4). Шкуру снимают с обоих боков сразу или последовательно, пока это возможно и удобно, потом тушу переворачивают на бок и с противоположного бока шкуру снимают за линию позвоночника. После этого тушу поворачивают на другую сторону и подрезают оставшуюся часть шкуры до полного отделения.

Рис. 2.4.Порядок разделки туши животного

Тушу разделывают на шкуре. Сначала отрезают все ноги, затем – грудину по линии хрящевых соединений с ребрами. По средней линии живота вспарывают брюшину. По мере выпячивания желудка оставшуюся часть туши наклоняют на бок, и желудок вываливается из разреза наружу. Далее на шее подрезают пищевод вместе с трахеей и через отверстие между ребрами втаскивают внутрь грудной клетки. Оттягивая внутренние органы за трахею и пищевод и подрезая ножом связки и диафрагму, из туши извлекают все внутренности и относят в сторону. Отделяют легкие, сердце, печень, почки и селезенку. Оставшуюся часть туши расчленяют пополам, между 12–м и 13–м ребрами. Голову можно отделять и в начале, и в конце операции.

Такой способ разделки наиболее распространен среди промысловых охотников Европейского Севера. В морозную погоду каждую часть туши (если нет возможности увезти их сразу) укладывают на чистый снег отдельно, иначе мороз «сцементирует» куски и отделить их друг от друга можно будет только топором. При этом все загрязненные и окровавленные участки нужно обязательно очистить снегом. Шкуру складывают конвертом, мездрой внутрь. Уложенная таким способом шкура промерзает постепенно, товарные качества ее не снижаются даже в сильные морозы.

И еще, на что следует обращать внимание при разделке туш. Охотники, разделывая туши добытых зверей, замечали, что на внутренних органах – печени, желудке, кишечнике, особенно на брыжейке – локализуются какие–то полупрозрачные пузыри размером с грецкий орех и больше. Они как бы подвешены к органам на тонкой связке. Это и есть наиболее распространенная личиночная форма тонкошейной финны. Копытные звери – промежуточные хозяева этого гельминта. В них развивается только личиночная форма. Основным же хозяином служат хищные звери.

Внутренности, пораженные гельминтом, употреблять в пищу нельзя. Мясо вполне съедобно.

Самоловный промысел

Все современные самоловы разделяются на переносные и стационарные. Применительно к ситуации автономного выживания нас будут интересовать только переносные.

Деревянные переносные самоловы

Переносные самоловы не устанавливаются на одном постоянном месте. По желанию их можно переносить на новые места. Переносные самоловы – это металлические дуговые ущемляющие и давящие капканы, всевозможные силки, петли и деревянные самодельные черканы и проскоки.

Принцип действия у всех черканов одинаков. В различных районах различаются они лишь формой давящего приспособления и деталями насторожки. В деревянной рамке по направляющим прорезям сверху вниз передвигается Т–образный давящий стержень под действием силы натянутого лука или многовитковой цилиндрической стальной пружины. Сторожок с насторожкой взаимодействуют при помощи веревочной тяги. На рис. 2.5, а изображен черкан с квадратной рамкой, сбитой из дощечек. В средней части через отверстия в дощечках продет и укреплен лук, внизу – порожек. В нижней части боковых дощечек, по внутренней стороне, прорезаны пазы, по которым передвигается под действием тетивы лука Т–образный давящий рычаг (IV). Сторожок (II) – палочка толщиной в карандаш и длиной 58 см. На одном конце, в сантиметре от края, к сторожку привязан длинный шнурок, соединяющий сторожок с концом другой такой же палочки – челаком (III). Челак на коротком шнурке привязан к верхней поперечной перекладине. Насторожка в виде тонкой палочки (I) в приподнятом над порожком положении упирается концами в пазы и не дает вывернуться сторожку (II) из–под давящего рычага (IV).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: