Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В настоящее время существует общее положение о структуре и составе отчета.

Структура научного отчета

1. Титульный лист.

2. Список исполнителей.

3. Рефераты (протокол изложения содержания работы).

4. Содержание (оглавление).

5. Текстовая часть (введение, аналитический обзор, обоснование выбранного направления работы, основные разделы, обсуждение результатов исследования, заключение, список используемой литературы, приложение).

6. Список литературы, в том числе перечень использованных патентных материалов.

7. Перечень сокращений, символов и специальных терминов с их определением.

В настоящее время во всех высших учебных заведениях в состав государственного экзамена входит защита выпускной квалификационной работы.

Структура и состав выпускной квалификационной работы

1. Титульный лист.

2. Введение, состоящее из разделов:

– актуальность (состояние вопроса, противоречие, проблема);

– цель исследования;

– рабочая гипотеза;

– задачи исследования;

– научная новизна;

– практическая значимость;

– структура и объем работы.

3. 1-я глава – развернутое содержание результатов анализа специальной литературы, опроса специалистов, педагогических наблюдений с резюме о необходимости настоящего исследования.

4. 2-я глава – методы и организация исследования с описанием всех использованных методов.

5. 3-я глава – содержание и результаты лабораторного, модельного и естественного педагогического экспериментов.

6. Выводы и практические рекомендации.

7. Список использованной литературы.

8. Приложение.

9. Акт внедрения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В настоящей работе были изложены теоретические основы физической культуры и спорта в преломлении через призму системы Дзюдо. Однако по статусу учебника мы не имели возможности в основном тексте освещать те аспекты, которые на сегодняшний день являются или спорными, или конфликтными. О них в концентрированном виде (в тезисной форме), может быть и повторяясь, необходимо высказаться, тем более, что именно такие проблемные вопросы стимулируют к более активной работе в режиме поиска и общественной активности.

Итак, проблемы системы Дзюдо вообще и, в особенности, в России.

В свое время Дзигаро Кано задумывал Дзюдо как систему физического воспитания, пригодную для практического использования в государственных, общественных и личных целях.

Осуществлялась эта идея несколькими путями:

1. Программа обучения включала в себя приемы самозащиты, что являлось наиболее социально значимым мотивом к индивидуальной деятельности. Этот факт, кроме субъективного эффекта, создавал предпосылки для государственной поддержки дзюдо как средства военизированного воспитания молодежи и средства профессионально-прикладной физической подготовки. В результате этого все силовые государственные структуры стали своего рода спонсорами данного вида физической деятельности (именно физической деятельности, а не вида спорта).

2. Сами приемы борьбы отрабатывались в составе квалификационных комплексов (кат) в программно ситуационном режиме (т. е. без явного сопротивления противника). Это позволяло успешно проводить такие красивые, но сложные приемы, которые в условиях противоборства провести практически невозможно. В результате длительных тренировок без разрушения координационных структур формировался прочный навык проведения эффектных бросков.

3. Предполагалось, что эти приемы могут эффективно выполняться на не подготовленном противнике.

4. Ортодоксальные дзюдоисты в начале спортивного пути борьбы дзюдо производили значительное впечатление. Зрителей восхищали высокоамплитудные, высокоскоростные броски на иппон (чистая победа), которые проводили не только японские дзюдоисты. Однако, выйдя на мировую спортивную арену, японские специалисты дзюдо столкнулись с рядом непредвиденных проблем. Дзюдо перестало быть демонстрационным, условно-контактным видом боевого искусства, где доминировало сотрудничество партнеров, а превратилось в бескомпромиссное соперничество по аналогии с любым военно-коммерческим конфликтом.

Первоочередной задачей в спортивной борьбе, как в единоборстве, являлась не красота проводимого приема, а его состоятельность. Можно себе представить, как будет бороться чистый дзюдоист с представителем монгольской борьбы, в которой сбивание противника на одно колено является чистой победой.

Постепенно большая часть дзюдоистов мира потеряла желание быть высокотехничными, но проигрывающими борцами и решила овладеть более жесткой манерой ведения поединка. В результате этого «решения» спортивное дзюдо потеряло почти все броски с поворотом к противнику спиной, исчезли броски без собственного падения, которые ранее обеспечивались подсечками, подхватами, исчезли многие броски противника назад.

В этой ситуации руководство Федерации дзюдо вынуждено было пойти на девальвацию оценокза проведение бросков.

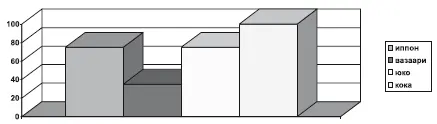

Ранее иппон (чистая победа) присуждалась за выполнение трех компонентов: бросок противника на всю спину, с большой скоростью и с высокой амплитудой.

Ваза-ари присуждалась за бросок, при выполнении которого выполнено два из трех требований для иппона.

Оценка юко присуждалась за бросок, при выполнении которого выполнено одно из трех требований для иппона.

В настоящее время иппон дается только за бросок на спину, за бросок на бок с большой амплитудой или за бросок на бок с достаточной скоростью, за что ранее давали оценку юко (рис. 1, 2).

Естественно, что такая мера приводит к еще большей дискредитации авторитета дзюдо, и этот факт заставляет задумываться над проблемой реконструкции всей системы дзюдо, если уж мы не смогли выйти с борьбой самбо на олимпийский помост.

Рис 1. Процентное соотношение оценок иппон, ваза-ари, юко и кока на соревнованиях высокого ранга в начале спортивного пути дзюдо (по данным анализа соревновательной деятельности дзюдоистов в 1979 году (по И.Д. Свищеву, 1981)

Рис 2. Соотношение завышенных и реальных оценок за броски на соревнованиях высокого ранга в настоящее время по данным, полученным в ходе просмотра видеозаписей

Приведенные данные свидетельствуют о негативном влиянии современных спортивных принципов, противоречащих девизу Пьера де Кубертена.

Дзю-до – самбо

Если анализировать прошлое и оценивать перспективы современного дзюдо вообще, и в России в частности, то следует обратиться к истории развития в СССР борьбы самбо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: