Александр Кондратов - Загадки Великого океана

- Название:Загадки Великого океана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гидрометеоиздат

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Загадки Великого океана краткое содержание

Когда-то Тихий океан открывали Кук, Лаперуз, Лисянский, Крузенштерн, Литке и другие. В наши дни идет новое открытие величайшего океана — открытие его дна, гигантской подводной страны, занимающей 1/3 поверхности нашей планеты. Исследование Тихого океана и его дна связано с решением вопроса, который вот уже около двухсот лет горячо обсуждается учеными всего мира: не существовала ли некогда в Тихом океане обширная страна (материк или группа архипелагов), ныне погруженная на дно? Гипотеза о затонувшей земле связана с целым рядом других гипотез: океанографических, археологических, лингвистических, зоологических, этнографических, геологических и т. д.

Книга «Загадки Великого океана», рассчитанная на широкий круг читателей, продолжает цикл работ автора, посвященных загадкам океанов и затонувших земель.

«Загадки Великого океана» — двадцать первая книга Александра Кондратова. Книги Кондратова посвящены «стыку» гуманитарных и точных наук, от математической поэтики до подводной археологии. Автор принимал участие в обработке материалов Норвежской археологической экспедиции на остров Пасхи и восточную часть Тихого океана, организованной и руководимой Туром Хейердалом. Его статья «Иероглифические знаки и различные списки в рукописях с острова Пасхи» вошла во второй том «Трудов» этой экспедиции.

Книги Александра Кондратова переведены на многие языки народов СССР и мира. Он — кандидат филологических наук, член Научного совета по кибернетике, член Союза журналистов СССР и научный обозреватель «Недели». Книга «Загадки Великого океана» открывает трилогию, посвященную «стыку» наук о человеке и наук О Земле.

Рецензент: д-р геол. — минер. наук Г. С. Ганешин

Загадки Великого океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если остров Пасхи Макмиллан Браун считал «островом-мавзолеем», то столицей исчезнувшей в океанских пучинах державы был, по его мнению, Нан-Мадол, «Венеция Тихого океана». Находилась она в нескольких тысячах километров к западу от Пупа Земли, в Микронезии, на острове Понапе. Здесь еще в прошлом веке были обнаружены руины циклопических сооружений. Их базальтовые стены имеют шестиметровую толщину, а плиты весом до 25 тонн подняты почти на двадцатиметровую высоту. Выполнить такую работу под силу лишь многим тысячам рабочих. А ведь в наши дни в радиусе двух тысяч километров от Понапе можно найти не более двух тысяч человек, способных к тяжелому труду каменотеса и строителя. Да и живут они на островах и островках, разделенных сотнями километров. Немыслимо, чтобы они могли добраться до Понапе на своих утлых суденышках, чтобы принять участие в строительстве Нан-Мадола. Более разумно, считал Браун, предположить, что некогда Понапе был частью обширной суши, населенной многотысячным народом.

Письменность появляется с рождением государства, возникновением классов и необходимости вести точную и постоянную фиксацию фактов и событий в жизни общества. Значит, на острове Пасхи, имеющем самобытное иероглифическое письмо, такое государство — или зародыш его — существовало.

В 1913 году, во время поездки по островам Тихого океана, Макмиллан Браун нашел следы существования письменности и в противоположном углу Океании, в Микронезии, на крохотном атолле Волеаи, «население которого, насчитывающее всего-навсего 600 человек, вынуждено из-за бедности почвы и опустошительного действия периодических циклонов вести постоянную и трудную борьбу за существование». Пять из этих 600 человек, населявших Волеаи, владели письменностью, не похожей ни на одну из известных письменностей земного шара!

Макмиллан Браун пришел к выводу, что, хотя «в настоящее время рассматриваемая письменность известна всего-навсего пяти жителям острова», все же когда-то «она была, вероятно, широко распространена по всему архипелагу», ибо «нет оснований думать, чтоб эта письменность была изобретена одним из пяти человек».

История письма знает случаи, когда в Северной Америке, Западной Африке, на Аляске местные жители изобретали оригинальную письменность, после того как узнавали от европейцев о существовании буквенного письма. Но, писал Браун, если бы эта письменность острова Волеаи «была изобретена после прихода европейцев, она обязательно использовала бы форму букв европейского алфавита или очертания предметов купли и продажи». Но ни того, ни другого среди знаков письма Волеаи обнаружить не удалось.

Макмиллан Браун сделал такой вывод из этого факта: письмо долгое время использовалось руководителями большой и хорошо организованной общины, «иными словами, оно было достоянием правящего класса довольно обширного государства, который нуждался в постоянной фиксации различных факторов жизни общества».

Таким образом, констатировал английский ученый, на двух концах Тихого океана мы находим монументы и письменность — существеннейшие признаки цивилизации и государства. Не означает ли это, что в Микронезии и на острове Пасхи сохранились последние остатки высокой цивилизации Пацифиды, империи, сокрушенной катастрофой — опусканием больших участков суши и отдельных островов на дно Великого океана?

Доводы Макмиллана Брауна, так же как и Мензбира, выпустившего свою книгу почти одновременно с английским ученым, выглядели очень убедительно. Это были подлинные факты, требовавшие объяснения, а не «откровения» оккультистов или фальшивки, вроде «летописей земли Му». Но и Браун, и Мензбир объясняли факты с помощью гипотезы о затонувшем материке, Пацифиде. Но доказать правоту этой гипотезы — или опровергнуть ее — могла не зоогеография или антропология, этнография или археология, а океанография, и только она. Морская геология — вот какая дисциплина могла бы дать окончательный ответ на загадку «Тихоокеанской Атлантиды». Между тем во времена Брауна и Мензбира, полвека назад, подводная страна, лежащая под многокилометровыми толщами вод Тихого океана, была столь же мало изучена, как в начале эпохи Великих географических открытий — Тихий океан. И если поиски «Неведомой Южной Земли» капитанами 16—18-го столетий оказались безрезультатны, то за последние полвека на карту были положены основные контуры «Неведомой Подводной Страны» — страны с горами и каньонами, вулканами и пропастями, хребтами и равнинами, скрытыми океанскими пучинами.

Часть вторая

Подводная страна

Начало открытий

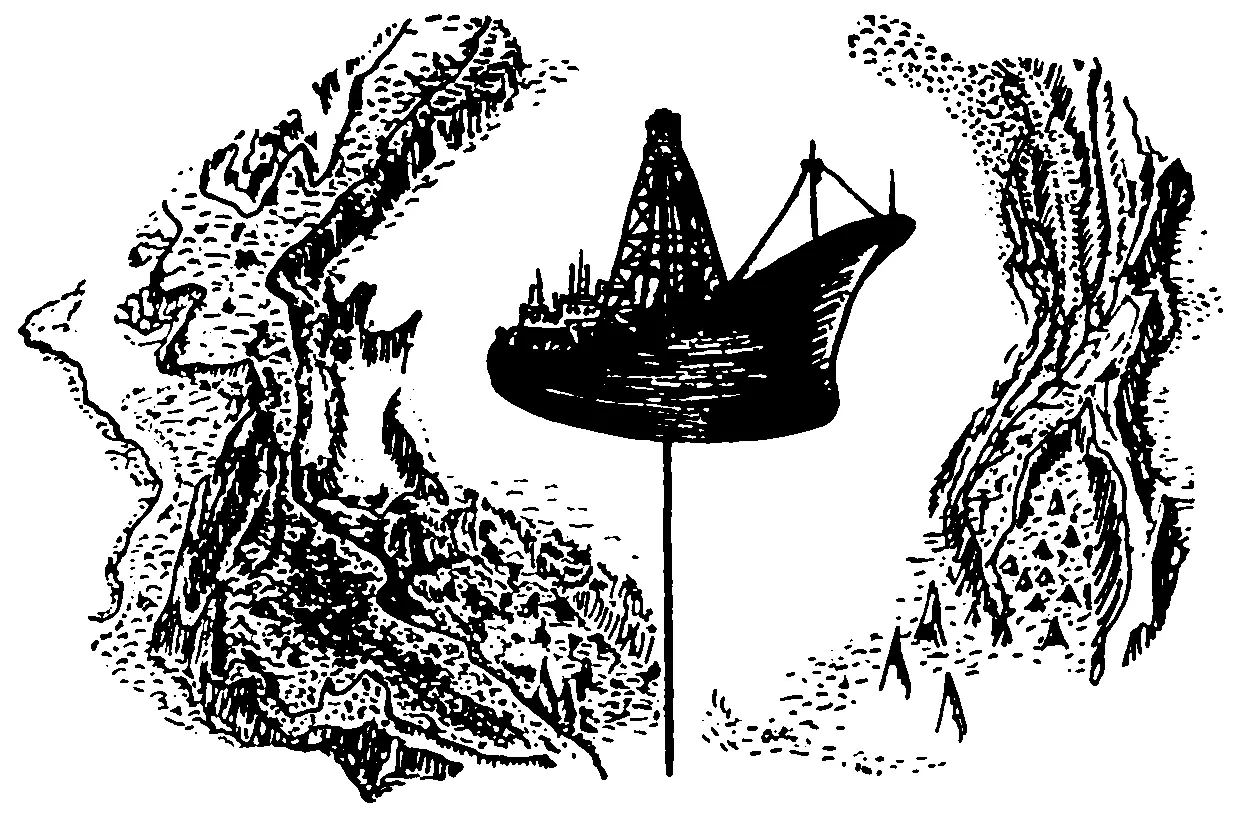

Первую попытку изучить дно Тихого океана — или хотя коснуться его — сделал тот же человек, что впервые пересек просторы этого океана. Трос длиной 200 саженей был опущен в пучину по приказанию Магеллана, но океанского дна не удалось достичь. Вплоть до середины прошлого столетия единственным средством изучения океанских глубин был лот — свинцовый груз, прикрепленный к тросу. На мелководье этот «инструмент» давал весьма точные результаты. Но как только дело доходило до промеров в более глубоководных местах, показания лота становились гадательными и неточными.

Трос сматывался с барабана лебедки, сотни и тысячи метров его в течение нескольких часов опускались, влекомые грузом, в глубины океана. А в это время корабль могло сносить — и тем самым данные о глубине существенным образом искажались. К тому же пеньковый трос, чем больше метров его уходило под воду, тем сильнее растягивался под собственной тяжестью, нараставшей с глубиной, что также искажало результат промера. И, что самое трудное, нелегко было уловить тот самый момент, когда груз касался дна и можно было скомандовать «стоп!». Лот мог уже давно лежать на дне, а барабан лебедки продолжал тем временем вращаться, «наматывая» метры и километры. Вот почему исследователи обнаруживали фантастические, в природе не существующие глубины в 14 и 15 километров!

Лишь в 1854 году лот был подвергнут первому усовершенствованию, а еще 16 лет спустя великий английский физик лорд Келвин догадался заменить стальными фортепианными струнами толстый и растяжимый пеньковый трос. В итоге океанографы получили достаточно надежный инструмент для изучения океанских глубин. Верней, для первого «прощупывания» подводной гигантской страны, скрытой под толщей вод.

Сразу три экспедиции — английская на судне «Челленджер», немецкая на «Газелле» и американская на «Тускароре» — избороздили в семидесятых годах прошлого века воды Тихого океана и нанесли на карту первые контуры подводной страны. Особенно велики были заслуги ученых «Челленджера», этого подлинно океанографического института «на плаву», оборудованного по последнему слову техники того времени. Между Каролинскими и Марианскими островами «Челленджер» обнаружил глубоководный желоб, считавшийся долгое время самым глубоким «шрамом» на теле планеты: лот достиг здесь отметки 8145 метров!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: