Николай Крупенио - Радиоисследования планет с космических аппаратов

- Название:Радиоисследования планет с космических аппаратов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1978

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Крупенио - Радиоисследования планет с космических аппаратов краткое содержание

Изучение планет с помощью радиофизической аппаратуры, устанавливаемой на автоматических межпланетных станциях, занимает важное место в космических исследованиях. В брошюре рассказывается об истории радиоисследований Луны и планет с космических аппаратов, об используемых методах исследований и полученных результатах.

Брошюра рассчитана на студентов и преподавателей вузов, учителей средних школ, а также на более широкий круг читателей, интересующихся современными достижениями в области космических исследований.

Радиоисследования планет с космических аппаратов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Активные методы исследования связаны с изучением характеристик поглощения, отражения, рассеяния и преломления радиоволн физической средой: межпланетной средой, атмосферой, поверхностным слоем планеты. При этом используется система передачи — приема определенных радиосигналов.

В зависимости от места нахождения приемника и передатчика радиофизические исследования, использующие активный метод, подразделяются на однопозиционные и многопозиционные. При однопозиционных (или моностатических ) исследованиях вся измерительная радиоаппаратура находится в одной точке пространства, а при многопозиционных — приемник и передатчик разнесены в пространстве. Двухпозиционные исследования иногда называют бистатическими .

Вообще говоря, все пассивные исследования являются однопозиционными. Однако при определении угловых размеров исследуемого источника в настоящее время часто используется радиоинтерферометр — система разнесенных друг от друга приемников радиоизлучения. [2] См.: Л. И. Матвеенко. Радиоинтерферометры (серия «Космонавтика, астрономия», 3). М., «Знание», 1974.

Подобный метод, например, был применен в 1971 г. во время советско-французского эксперимента «Стерео», в ходе которого определялась локализация областей радиоизлучения Солнца с использованием двух приемников: одного — на Земле, другого — на борту станции «Марс-3». Анализ характера биений, образующихся в общем сигнале из-за наложения сигналов друг на друга с обоих приемников, позволил получить (высокое угловое разрешение исследуемых областей излучения.

Все активные методы радиофизических измерений в зависимости от расположения приемника и передатчика в пространстве можно разделить на следующие:

1. Моностатическая радиолокация. Приемник и передатчик находятся в одной точке пространства (при этом часто для приема и передачи радиосигналов используется одна общая антенна).

2. Бистатическая радиолокация. Приемник и передатчик радиолокационных сигналов, предназначенные для исследования поверхности планеты, разнесены друг от друга.

3. Радиорефракционные измерения (радиопросвечивание). Радиосигнал с передатчика прежде чем попасть на вход приемника проходит сквозь исследуемую среду (атмосферу планеты).

При радиофизических исследованиях планет активные методы (особенно радиолокационные) в принципе являются более информативными. Так, при радиолокационных измерениях можно получить лучшее пространственное разрешение, чем при пассивных измерениях (при одинаковых антеннах и используемых длинах волн).

Рассмотрим теперь более подробно некоторые разновидности радиофизических измерений, используемых при космических исследованиях.

Пассивные измерения

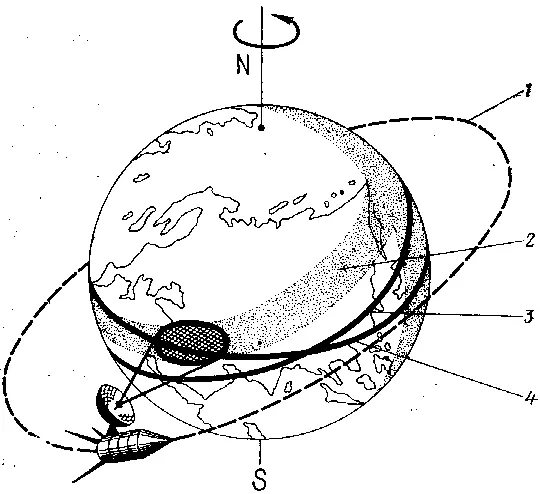

В последние годы радиотелескопы заняли прочное место на борту космических аппаратов, особенно на борту искусственных спутников Земли различного назначения (рис. 2).

Радиотелескоп, как известно, состоит из антенны и приемника, называемого радиометром , который не только усиливает радиоизлучение исследуемого объекта, но и позволяет получить характеристики этого излучения: интенсивность, спектр, иногда поляризацию. При измерении интенсивности часто производится так называемая калибровка, которая заключается в том, что одновременно с сигналом радиоизлучения исследуемого объекта на вход приемника подается эталонный сигнал с известной интенсивностью. После сопоставления известной интенсивности калибровочного сигнала (на выходе приемника) с интенсивностью полезного сигнала (радиоизлучения объекта) с учетом известных характеристик антенной системы определяется интенсивность радиоизлучения самого объекта.

В радиоастрономии интенсивность излучения характеризуется либо величиной спектральной плотности потока, определяемой мощностью потока излучения, падающего на единичную площадку в единичной полосе частот (длин волн), либо «радиояркостной температурой» . Величина спектральной плотности потока радио- излучения, в свою очередь, измеряется в янских : [3] В честь американского инженера К. Янского, обнаружившего в 1932 г. радиоизлучение Галактики.

1 Ян = 10 –26Вт · (м 2· Гц) –1.

Прежде чем перейти к понятию «радиояркостной температуры», отметим, что «яркость» радиоизлучения есть (как и в оптическом диапазоне) энергия излучения, проходящая через единичную площадку за единицу времени при изменении энергии в единичной полосе частот. Таким образом, для «яркости» радиоизлучения абсолютно черного тела справедлив закон Релея—Джинса, связывающего интенсивность излучения I с температурой источника T: I = kT /λ 2, где k = 1,38 · 10 –23Дж/К — постоянная Больцмана, λ — длина волны, на которой производится измерение.

Рис 2. Схема радиоизмерений с борта искусственного спутника Земли: 1 — орбита; 2 — трасса наблюдений; 3 — трасса подспутниковой точки; 4 — экватор

С помощью радиотелескопа измеряется «яркость» радиоизлучающего тела, которое, вообще говоря, не является абсолютно черным, т. е. оно не только поглощает падающую на него энергию, но и частично отражает ее. Однако при формальном использовании в этом случае закона Релея—Джинса можно также получить величину «температуры», которую и называют «радиояркостной температурой». Эта величина зависит от действительной температуры исследуемого источника радиоизлучения, если, конечно, оно является тепловым. На практике часто используется отношение радиояркостной температуры к реальной температуре — так называемый коэффициент излучения данного тела.

При изучении радиоизлучения планет, как уже отмечалось, исследуется степень поляризации, частотный спектр радиоизлучения, а также зависимость интенсивности от времени суток и сезона. Все эти данные позволяют получить важную информацию о физических параметрах атмосферы и поверхностного слоя изучаемой планеты. В частности, определяются такие характеристики, как диэлектрическая проницаемость и электропроводность вещества верхнего покрова планеты, температура грунта и соответствующие распределения этих параметров с глубиной (при измерениях на различных радиочастотах) и с высотой (при определенном выборе используемой радиочастоты), когда исследуется температурный режим атмосферы планеты.

Степень поляризации радиоизлучения, в свою очередь, зависит от рельефа и температуры грунта, а также от диэлектрической проницаемости и электропроводности. Если исследуемый грунт имеет лишь незначительную электропроводность, то, при одновременном исследовании радиоизлучения в двух различных плоскостях вектора поляризации (но на одной и той же радиочастоте), удается определить сразу и диэлектрическую проницаемость и температуру грунта. При использовании более сложной методологии измеряется и электропроводность грунта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: