Константин Феоктистов - Научный орбитальный комплекс

- Название:Научный орбитальный комплекс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1980

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Феоктистов - Научный орбитальный комплекс краткое содержание

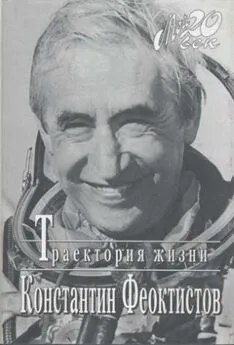

В брошюре рассказывается об орбитальных комплексах «Салют» — «Союз». Ее автор, один из создателей этого комплекса летчик-космонавт СССР профессор К. П. Феоктистов, приводит интересные данные о системах, оборудовании и экспериментальной базе этого комплекса, обсуждает перспективы его развития.

Брошюра рассчитана на инженеров, преподавателей и студентов вузов и техникумов, учащихся старших классов, а также на более широкий круг читателей, интересующихся современными достижениями космонавтики.

Научный орбитальный комплекс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одновременно велась модернизация корабля «Союз» с целью его превращения в транспортный корабль для обслуживания орбитальной станции. При этом главной задачей ставилось обеспечение возможности перехода в станцию через стыковочный узел (после пристыковки корабля к станции), с тем чтобы не нужно было пользоваться для перехода шлюзами и переходить через внешнее пространство в скафандрах. Для решения данной задачи пришлось существенно переделать стыковочные агрегаты, не затрагивая, впрочем, принципиальную схему их работы.

Документацию на станцию и на доработку корабля «Союз» (перевод в транспортный вариант) в основном выполнили в первой половине 1970 г., причем чертежи на корпус станции — еще весной. Это позволило к концу года изготовить станцию и 19 апреля 1971 г, осуществить ее выведение на орбиту. Первая станция «Салют» эксплуатировалась до 11 октября 1971 г., проработав на орбите около полугода.

В ходе этого первого полета орбитальной станции типа «Салют» всесторонне проверялась работоспособность станции, исследовались ее оборудование, системы обеспечения жизнедеятельности в реальных условиях космического полета. Не менее важной считалась и другая задача. Перспективы дальнейшего развития орбитальных станций, пилотируемых космических полетов, освоения непосредственно человеком космического пространства зависят в значительной степени от того, как долго может человек находиться и работать в условиях невесомости. Во время полета станции «Салют» был сделан новый шаг по пути увеличения продолжительности полета человека на орбите. На борту станции 23 сут жил и работал экипаж в составе космонавтов Г. Т. Добровольского, В. Н. Волкова и В. И. Пацаева, которые удовлетворительно чувствовали себя в течение самого длительного в то время полета.

Надо отметить, что до этого полета космонавтам еще никогда не приходилось иметь дело с таким количеством бортовой аппаратуры. Достаточно сказать, что общая масса аппаратуры, установленной на борту станции, измерялась тоннами. В дальнейшем насыщенность станций аппаратурой должна была только возрастать, и поэтому следовало проверить, как экипаж справится с выполнением обширной разнообразной программы, работая со столь большим количеством приборов в условиях длительного полета.

Экипаж станции выполнил серию астрофизических исследований, технических экспериментов, провел много визуальных наблюдений и медико-биологических исследований и, главное, осуществил испытания первой орбитальной станции в космическом полете. Опыт, приобретенный в ходе выполнения программы полета, позволил перейти к созданию более совершенных станций. Одновременно этот полет показал, что при создании «Салюта» удалось найти достаточно простые и надежные инженерные решения для всех узлов станции. К тому же это удалось сделать, как говорится, с первого захода: ведь «Салют» — самый первый вариант орбитальной лаборатории.

При возвращении «Союза-11» на Землю, еще до входа в атмосферу, произошла аварийная разгерметизация космического корабля, в результате которой экипаж погиб.

После этого полета в конструкцию корабля был введен ряд изменений, экипаж снабжен скафандрами на случай аварийной разгерметизации корабля на наиболее сложных участках полета: выведение на орбиту, спуск, стыковка (на этих участках экипаж должен находиться в скафандрах). Проведенные доработки проверялись в наземных испытаниях и в одиночном полете корабля «Союз-12» в 1973 г. В последующие годы были созданы и запущены на орбиту несколько станций «Салют».

Здесь хотелось бы остановиться на станциях «Салют-4» и «Салют-6», так как эти станции наиболее длительное время эксплуатировались в пилотируемом режиме. На основе накопленного опыта станция «Салют-4» была существенно модернизирована. В первую очередь следует отметить модернизацию системы энергопитания (начиная с «Салюта-3» введены ориентирующиеся на Солнце солнечные батареи), создание экономической системы ориентации, улучшение связи с Землей (телеграфная связь Земля — станция с буквопечатающим устройством), разработку экспериментальной системы регенерации воды, получаемой из конденсата атмосферной влаги, расширение состава научного оборудования и т. п.

Станция «Салют-4» была запущена в конце 1974 в. и только в 1977 г. по команде с Земли прекратила работу. На ней работали две экспедиции с продолжительностью примерно один и два месяца. Тем самым сделан очередной важный шаг в увеличении длительности советских пилотируемых космических полетов. В конце 1975 г. к станции пристыковали беспилотный корабль «Союз-20» для проведения длительных ресурсных испытаний корабля в условиях орбитального полета в составе станции. Во время полета станции выполнялись многочисленные исследования, наблюдения и эксперименты по астрофизике, геофизике, в области отработки методов изучения природных ресурсов и окружающей среды, медико-биологические опыты.

Следующим принципиальным этапом в развитии работ по модернизации орбитальных станций явилось создание станции «Салют-6», благодаря которой удалось значительно расширить возможности осуществления длительных пилотируемых полетов.

Продолжительность пилотируемого полета при отсутствии на борту станции систем, обеспечивающих замкнутый круговорот веществ, [1] Сейчас такая система существует и надежно функционирует только на Земле — в ее биосфере; аппаратура, обеспечивающая отдельные элементы замкнутого цикла, пока еще только разрабатывается.

определяется запасами средств жизнедеятельности и возможностями длительного хранения кислорода, воды, пищи, белья, бытовых элементов, гигиенических средств и т. п. Кроме того, необходимо топливо для управления ориентацией станции, а также для борьбы с ее торможением в верхних слоях атмосферы.

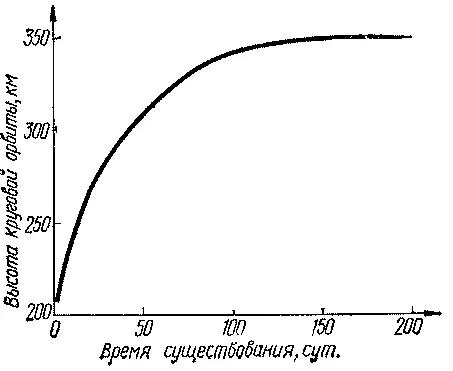

Рис. 1. Зависимость времени существования от высоты круговой орбиты

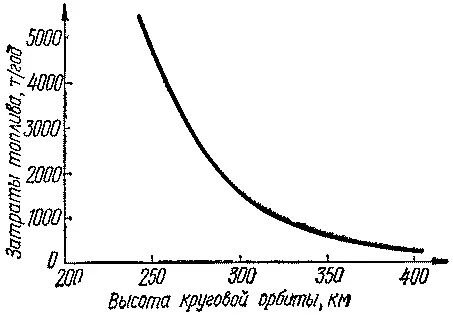

Рис. 2. Зависимость затрат топлива на поддержание орбиты от высоты орбиты

На рис. 1 и 2 приведены два графика, иллюстрирующих зависимость времени существования станции от высоты орбиты и количества топлива, которое нужно тратить в год на поддержание ее орбиты. Следует отметить, что топливо необходимо также и для проведения коррекций орбиты, чтобы обеспечить оптимальные условия для сближения стартующих с Земли транспортных кораблей: перед стартом каждого очередного корабля приходится «подправлять» орбиту таким образом, чтобы трасса станции проходила над точкой старта корабля ко времени его запуска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: