Сергей Гришин - Космическая технология и производство

- Название:Космическая технология и производство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1978

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Гришин - Космическая технология и производство краткое содержание

В брошюре популярно излагаются физические основы космической технологии и рассматриваются перспективные направления космического производства — космическая металлургия, получение полупроводниковых материалов, стекла, биологически активных препаратов и т. д., — имеющие большое народнохозяйственное значение. Рассказывается о результатах экспериментов по космическому производству во время полетов советских космических кораблей «Союз» и орбитальных научных станций «Салют», а также на американских космических аппаратах.

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей.

Космическая технология и производство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отличительная черта этих экспериментов — сравнительно ограниченная продолжительность состояния невесомости (5–7 мин на американских ракетах, около 10 мин — на советских). Поэтому для проведения таких экспериментов в Советском Союзе разработаны установки, в которых для плавления образцов используется тепло экзотермических реакций.

На американских высотных ракетах применяется электронагревательная ампульная печь, которая не может обеспечить столь же быстрого разогрева заготовок и которую поэтому приходится включать заблаговременно, до старта ракеты.

Исследования на высотных ракетах позволяют выполнять космические эксперименты более оперативно и на более простом оборудовании, и поэтому их следует рассматривать как полезное дополнение к работам на космических станциях и кораблях.

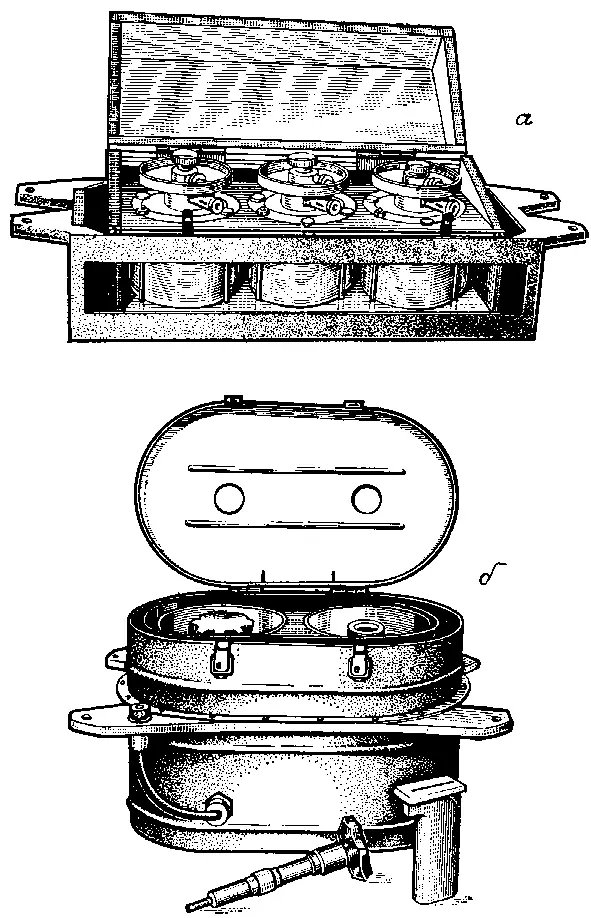

Рис. 6. Приборы для проведения технологических экспериментов на станции «Салют-5» (а — прибор «Кристалл»; б — прибор «Реакция»)

Космические аппараты и технологические модули. Перспектива развития работ в области технологии обработки материалов в космосе состоит в том, что от экспериментальных исследований будет осуществлен постепенный переход к полупромышленному производству на борту КА некоторых материалов, а затем и к производству в промышленном масштабе. Согласно зарубежным оценкам, можно ожидать, что к 1990 г. грузопоток продукции космического производства, а также необходимого оборудования достигнет нескольких десятков тонн в год.

Создание в СССР долговременной орбитальной станции «Салют» и экономичной системы ее транспортного обеспечения с помощью пилотируемых кораблей «Союз» и автоматических кораблей «Прогресс» открывает новые большие возможности для проведения технологических экспериментов, отработки необходимого оборудования, а также анализа технологических процессов в условиях длительной невесомости.

Разработка и совершенствование орбитальных пилотируемых комплексов, предназначенных для решения задач научного и прикладного характера, как известно, является магистральным направлением развития отечественной космонавтики. Одна из основных задач связана при этом с развитием наук о поведении вещества в условиях невесомости и с обеспечением потребностей производства материалов в космосе.

В рамках этой программы в Советском Союзе был осуществлен самый длительный в истории космонавтики полет орбитального научно-исследовательского комплекса «Салют-6» — «Союз», продолжавшийся 96 суток и успешно завершенный 16 марта 1978 г. На борту этого комплекса летчики-космонавты СССР Ю. В. Романенко, Г. М. Гречко, А. А. Губарев и летчик-космонавт ЧССР В. Ремек осуществили новые важные технологические эксперименты.

В дальнейшем, по мере возрастания грузопотоков, средства снабжения орбитальных научных комплексов будут совершенствоваться. Появятся новые грузовые корабли для доставки оборудования, приборов и заготовок из различных материалов на борт орбитальных комплексов. Изделия и материалы, полученные в космосе, будут доставляться в космос и возвращаться на Землю с помощью (многоразовых космических кораблей. В состав орбитальных комплексов будут входить специализированные технологические модули.

Некоторые технологические операции в космосе, например получение материалов сверхвысокой чистоты, требуют обеспечения глубокого вакуума. С этой целью в сочетании с ДОС можно использовать так называемый молекулярный экран, который с помощью специальной штанги размещается на расстоянии около 100 м от корабля. Диаметр экрана — 3 м.

Поскольку скорости теплового движения молекул остаточного газа меньше скорости поступательного движения корабля вместе с экраном по орбите (8 км/с), за экраном возникнет зона повышенного разрежения. Давление остаточного газа в этой зоне будет порядка 10 –13— 10 –14мм рт. ст.

Разработка транспортных космических кораблей, способных обеспечить экономически эффективные транспортные перевозки, создание долговременных орбитальных станций типа советских космических станций «Салют» открывают дорогу к сооружению в космосе действующих фабрик по производству истых материалов.

По мнению специалистов, подобные космические фабрики начнут действовать уже в 1990-х годах.

Исследование физических основ космического производства

Процессы тепло- и массопереноса.Выяснение особенностей процессов переноса тепла и массы в условиях, близких к невесомости, необходимо для оптимальной организации производства в космосе новых материалов. С целью изучения этих особенностей проводятся как теоретические, так: и экспериментальные исследования.

Один из таких экспериментов был выполнен на космической станции «Салют-5» космонавтами В. В. Горбатко и Ю. Н. Глазковым в феврале 1977 г. Целью этого эксперимента было исследование процесса взаимодиффузии расплавленных веществ в условиях, близких к невесомости.

Эти исследования на станции «Салют-5» проводились с помощью специального прибора «Диффузия» — Прибор представлял собой цилиндрическую электронагревную печь, содержащую внутри две кварцевые ампулы, каждая из которых была частично заполнена дибензилом, а частично — толаном. Эти органические вещества обладают различной плотностью и при комнатной температуре находятся в кристаллическом состоянии. Ампулы в цилиндрической электронагревной печи располагались таким образом, что небольшая массовая сила, возникавшая из-за аэродинамического торможения станции, была направлена вдоль их оси.

После включения прибора оба вещества расплавились, и в течение трех суток продолжался процесс их взаимодиффузии через границу раздела расплавов. Температура по длине ампул поддерживалась постоянной. После отключения прибора происходило охлаждение и затвердевание сплава, структура которого имела поликристаллический характер.

Для сравнения результатов космического эксперимента с теорией с помощью ЭВМ был выполнен расчет процесса переноса массы для условий, соответствующих эксперименту с прибором «Диффузия». Расчет показал, что поскольку температура по длине ампулы оставалась постоянной в ходе эксперимента, тепловая конвекция должна отсутствовать, а возникающая на границе раздела жидкостей концентрационная конвекция [3] Концентрационная конвекция, в отличие от тепловой, обусловлена не перепадом температур, а перепадом концентрации в объеме.

оказывала заметное влияние на перенос массы лишь на начальном этапе эксперимента. Иными словами, согласно проведенным расчетам, основной вклад в перенос массы в исследованных условиях должны были дать чисто диффузионные процессы.

Интервал:

Закладка: