Яков Перельман - Занимательная астрономия

- Название:Занимательная астрономия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:неизвестен

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Перельман - Занимательная астрономия краткое содержание

Настоящая книга, написанная выдающимся популяризатором науки Я.И.Перельманом, знакомит читателя с отдельными вопросами астрономии, с ее замечательными научными достижениями, рассказывает в увлекательной форме о важнейших явлениях звездного неба. Автор показывает многие кажущиеся привычными и обыденными явления с совершенно новой и неожиданной стороны и раскрывает их действительный смысл.

Задачи книги – развернуть перед читателем широкую картину мирового пространства и происходящих в нем удивительных явлений и возбудить интерес к одной из самых увлекательных наук – к науке о звездном небе.

Для всех, кто интересуется астрономией, в том числе учителей, лекторов, руководителей кружков, любознательных школьников.

Занимательная астрономия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Остается сделать еще шаг: перенестись на какую-нибудь звезду, т. е. на отдаленное солнце, освободив себя от участия в движении нашего собственного Солнца. Оттуда мы заметим, что, помимо трех рассмотренных ранее движений, падающее тело совершает еще и четвертое – по отношению к этой звезде. Величина и направление четвертого движения зависят от того, на какую именно звезду мы перенеслись, т. е. какое движение совершает вся солнечная система по отношению к этой звезде.

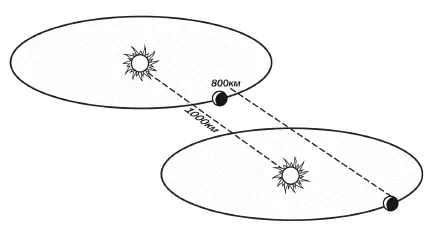

На рис. 28 изображен один из возможных случаев, когда солнечная система движется по отношению к выбранной звезде под острым углом к плоскости земной орбиты со скоростью 100 км в секунду (скорости такого порядка у звезд наблюдаются и в действительности). Движение это за 10 с. перенесет падающее тело на 1000 км по своему направлению и, конечно, еще более усложнит его путь. При наблюдении с другой звезды путь этот имел бы иную величину и иное направление.

Рис. 28. Как представлялось бы падение тела на Землю наблюдателю, следящему за ним с отдаленной звезды

Можно было бы идти и еще дальше: поставить вопрос о том, какой вид имеет путь падающего на Землю тела для наблюдателя, расположенного вне Млечного Пути и не участвующего в быстром движении, которое увлекает нашу звездную систему по отношению к другим островам вселенной. Но нет нужды забираться так далеко. Читателю ясно теперь, что с каждой новой точки зрения путь одного и того же падающего тела представляется совершенно иным.

Вы час работали, час отдыхали. Одинаковы ли оба промежутка времени? Безусловно одинаковы, если они измерены с помощью хорошо выверенного часового механизма, – ответит большинство людей. Какой же часовой механизм мы должны считать верным? Тот, конечно, который проверен астрономическими наблюдениями, иначе говоря, согласован с движением земного шара, вращающегося идеально равномерно: он повертывается на равные углы в строго одинаковые промежутки времени.

Но откуда, собственно говоря, известно, что земной шар вращается равномерно? Почему мы уверены, что два последовательных оборота вокруг оси совершаются нашей планетой в одинаковое время? Проверить это нет возможности до тех пор, пока вращение Земли само служит мерой времени.

В последнее время астрономы сочли полезным для некоторых целей этот издавна узаконенный образец равномерного движения временно заменять другим. Изложим поводы и последствия такой замены.

Тщательное изучение небесных движений обнаружило, что некоторые светила в своем движении отступают от теоретически предуказанного, и эти отступления нельзя объяснить законами небесной механики. Такие как бы беспричинные отклонения установлены для Луны, для первого и второго спутников Юпитера, для Меркурия и даже для видимого годового движения Солнца, т. е. для движения нашей собственной планеты по ее орбите. Луна, например, уклоняется от теоретического пути на величину, достигающую в некоторые эпохи до 1/ 6минуты дуги, а Солнце – до 1 секунды дуги. Анализ этих неправильностей обнаружил в них общую черту: все движения в некоторый период времени совершались ускоренно, а затем, в следующий период, опять-таки все разом стали замедляться. Естественно возникает мысль об общей причине, вызывающей такие уклонения.

Не кроется ли общая причина в «неверности» наших природных часов, в неудачном выборе вращения Земли как образца равномерного движения?

Был поставлен вопрос о замене земных часов. «Земные часы» были временно отвергнуты, и исследуемые движения были измерены другими природными часами, основанными либо на движениях того или другого спутника Юпитера, либо на движениях Луны или Меркурия.

Оказалось, что такие замены сразу вносят удовлетворительную правильность в движение названных небесных тел. Зато вращение Земли, измеренное новыми часами, представляется уже неравномерным: оно то немного замедляется в течение десятков лет, то в следующий ряд десятилетий ускоряется, чтобы затем начать замедляться.

В 1897 г. сутки были на 0,0035 с. длиннее, чем в предшествовавшие годы, ав 1918 г. – на столько же короче, чем в промежутке 1897–1918 гг. Нынешние сутки примерно на 0,002 с. длиннее, чем 100 лет назад.

В этом смысле мы можем сказать, что наша планета вращается неравномерно по отношению к некоторым другим ее движениям, а также к движениям, совершающимся в нашей планетной системе и условно принимаемым за движения равномерные.

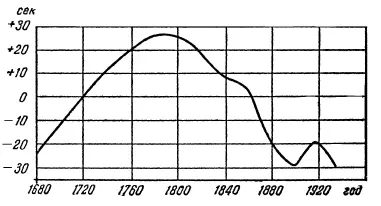

Размер уклонений Земли от строго равномерного (в указанном смысле) вращения весьма невелик: в течение целого столетия от 1680 до 1780 г. Земля вращалась замедленно, сутки удлинялись, и планета наша накопила около 30 с. разницы между «своим» и «чужим» временем; затем до начала XIX в. сутки укорачивались, в первые же 20 лет XX в. движение Земли снова замедлялось, сутки опять стали удлиняться, а затем вновь стали укорачиваться (рис. 29).

Рис. 29. Кривая поправок, которые надо прибавить к моментам среднего времени, чтобы скомпенсировать влияние колебаний вращения Земли (по Спенсеру Джонсу). Подъемы кривой соответствуют удлинению суток, т. е. замедлению вращения Земли; понижения – ускорению вращения

Предполагаемые причины этих изменений могут быть различны: лунные приливы, изменение диаметра земного шара [7]и т. п. Здесь возможны важные открытия в будущем, когда явление это получит всестороннее освещение.

В Москве пробило двенадцать, – наступило 1 января. На запад от Москвы простирается еще 31 декабря, а на восток – 1 января. Но на шарообразной Земле восток и запад неизбежно должны встретиться; значит, должна где-то существовать и граница, отделяющая 1-е число от 31-го, январь от декабря, наступивший год от предыдущего.

Граница эта существует и называется «линией перемены даты»; она проходит через Берингов пролив и тянется по водам Тихого океана приблизительно вдоль меридиана 180°. Ее точное положение определяется международным соглашением.

На этой-то воображаемой линии, пересекающей безлюдные просторы Тихого океана, совершается впервые на земном шаре смена чисел, месяцев, лет. Здесь как бы помещаются входные двери нашего календаря; отсюда приходят на Землю новые числа месяца, здесь же находится и колыбель нового года. Раньше, чем где бы то ни было, наступает здесь каждый новый день месяца; родившись, он бежит на запад, обегает земной шар и снова возвращается к месту рождения, чтобы исчезнуть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)