Игорь Иванов - Как расщепляют мгновение

- Название:Как расщепляют мгновение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Иванов - Как расщепляют мгновение краткое содержание

Лекция прочитана на конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда Дмитрия Зимина «Династия». 29 июня 2009 года, посёлок Московский

Как расщепляют мгновение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот это очень интересует теоретиков, потому что такое самоподобное поведение на самом деле означает что-то важное про свойства уравнения, в которых это описывается. Ну, это одна из... не то что загадок — одно из свойств этого перешейка. Оказывается, что у него есть много других интересных свойств, и это действительно активно сейчас изучается в эксперименте.

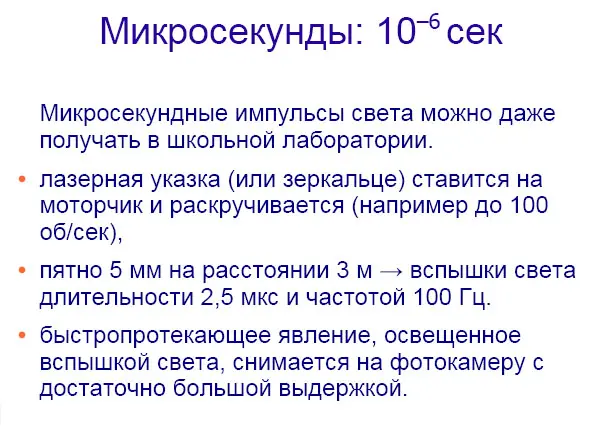

Про микросекунды я еще хочу рассказать следующее: что микросекунды, в принципе, можно изучать и в школьной лаборатории. Для этого не требуется покупать какую-либо очень дорогую камеру. Для этого можно воспользоваться обычным фотоаппаратом, но только надо освещать предмет короткими микросекундными импульсами света. А получить их тоже не так уж сложно. Делается это просто: берете, например, лазерную указку — ну, или, если не хотите лазер мучить, берите маленькое зеркальце, — устанавливаете его на моторчик и раскручиваете его в горизонтальной плоскости. Например, 100 оборотов в секунду, в принципе, вполне можно получить. У вас тогда получится лучик света, который гуляет по стенам с большой скоростью. Дальше: вы ставите поодаль ширмочку, делаете в ней маленькую дырочку (как раз на траектории луча) и тогда, когда вот этот лучик чиркает по этой дырочке, у вас в соседнюю комнату, например, проходит очень короткий импульс света. И вы можете сделать примерные оценки и увидеть, что импульсы длительностью в буквально считанные микросекунды вполне доступны в школьной лаборатории. А дальше это просто снимаете в темной комнате на фотокамеру. И вы действительно видите быстропротекающие явления.

Ладно. Микросекунды — это тоже нечто такое, более как бы приземленное к нашей жизни.

Наносекунды

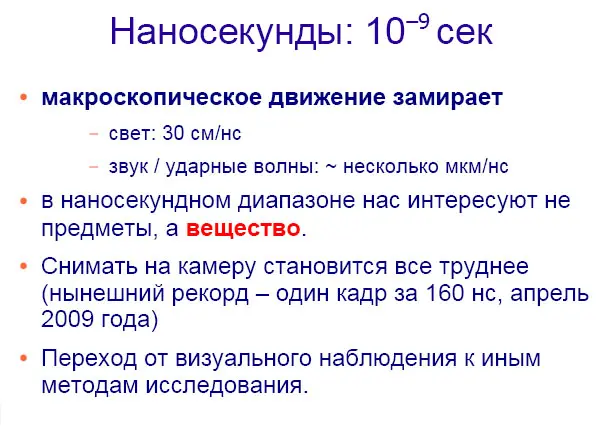

Теперь давайте перейдем дальше еще, перейдем в следующий диапазон — это наносекунды. И вот про наносекунды стоит поговорить чуть подробнее. Что такое наносекунды? Это, вообще-то, нечто, с чем мы уже в обычной жизни не сталкиваемся. Если взять какие-нибудь типичные явления, которые происходят в обычной жизни, с типичными скоростями — ну, например, звук, ударные волны или просто движение тел, — то они редко превышают один километр в секунду. Но один километр в секунду, если пересчитать его на наносекунды, на 10 –9 секунды, составляет буквально считанные микроны. Даже если взять скорость света и умножить ее на одну наносекунду, тоже получится дистанция не такая уж большая, всего 30 см. И это всё приводит нас к очень важному выводу: что когда мы изучаем наносекундный диапазон и ниже, мы уже не изучаем тела — мы изучаем вещество. Нам совершенно уже не важно, из какого тела произошло это вещество. Поэтому мы переходим именно к изучению материи, а не тел.

Но как это всё можно изучать? В принципе, конечно, есть еще видеокамеры, которые немножко дотягивают и в наносекундный диапазон. Насколько я знаю, сейчас рекорд — это 6 миллионов кадров в секунду в оптическом диапазоне, то есть один кадр за каждые 160 наносекунд. Кое-что, конечно, можно увидеть здесь, но если у вас есть событие, которое протекает, скажем, 10 наносекунд, то, конечно, никакую динамику его вы с помощью видеокамеры не увидите. Поэтому так или иначе приходится от визуального наблюдения переходить к каким-то, может быть, более сложным, но и более прозорливым методам исследования, которые становятся всё более косвенными, когда мы уходим во всё более и более мелкие диапазоны времен.

В принципе, таких методов достаточно много. И моя лекция, собственно, им и посвящена. Но прежде чем рассказывать о них, я решил, что будет полезно здесь проиллюстрировать немножко иную мысль: чтобы изучать быстропротекающие процессы, иногда вовсе не требуется успевать следить за ними. Иногда достаточно как-то хитро поставить эксперимент и посмотреть на его результаты — с медленным детектором, с медленной техникой. Но потом, глядя на эти результаты, уже можно восстановить динамику события, которое протекало на наносекундном масштабе. И вот я нашел одну из работ, которая была выполнена не так давно, которая прекрасно иллюстрирует эту мысль.

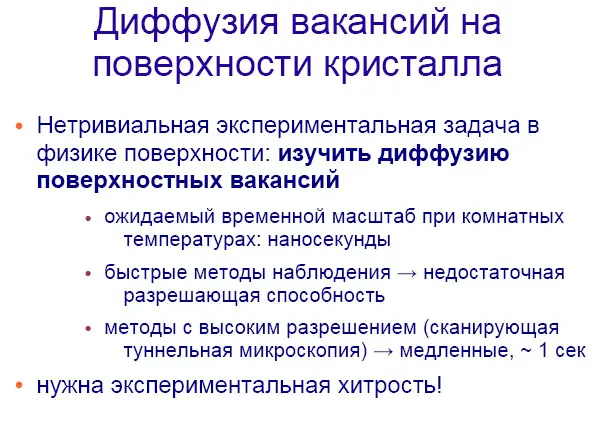

Эта работа относится к разделу физики под названием «физика поверхности». Физика поверхности изучает, грубо говоря, то, что происходит на поверхности твердого тела — например, кристалла. На самом деле, там происходит много интересного, там есть термодинамические, электрические, магнитные явления, механические явления. И они все протекают, как правило, совсем иначе, чем в толще. Поэтому в этой области физики конденсированных сред есть свои загадки, свои проблемы и свои методы исследования.

Один из конкретных вопросов, который очень важен, конечно, для этой области, — вопрос о том, как живет атомарно гладкая поверхность кристалла при конечной температуре, то есть при обычной комнатной температуре. Что значит «атомарная гладкость»? Это значит, что его вырастили атомарно гладко и дальше отпустили в свободное плавание. Он же не будет непрерывно вот так стоять, там есть тепловые флуктуации, и иногда эти флуктуации заставляют какой-нибудь атом выпрыгнуть и начать гулять по поверхности. А на месте этого атома тогда появляется поверхностная дырка — называется она «вакансия», — которая тоже, оказывается, обладает подвижностью: она начинает гулять туда-сюда. Как вакансия гуляет, это тоже понятно. Просто соседние атомы перескакивают в нее, и в результате получается, что вакансия как бы перемещается. Так вот. Эти вакансии... Это значит, что атомарно гладкую поверхность можно представлять себе как разреженный газ двух типов частиц: поверхностные атомы, которые прыгают поверху, и вакансии, которые тоже вот как-то так диффундируют. У этого газа есть своя концентрация, есть свой типичный коэффициент диффузии, свои типичные времена перескоков, и это всё надо изучать, поскольку это действительно то, как живет поверхность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/1090951/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa.webp)