М. Субботин - Происхождение и возраст Земли

- Название:Происхождение и возраст Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1946

- Город:Москва - Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Субботин - Происхождение и возраст Земли краткое содержание

Одна из самых первых книг, рассказывающая о происхождении Земли и Солнечной системы, а также об эволюции взглядов на этот вопрос. Конечно, в этой книге есть и устаревшие данные (например, возраст Земли сейчас оценивается примерно в 4.5 миллиарда лет, а не 3 миллиарда), но все остальные научные сведения, похоже, ничуть не утратили актуальность. Да и написана книга именно так, как и надо писать научно-популярную литературу: просто, понятно, увлекательно, познавательно.

Происхождение и возраст Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Книга Канта, тогда ещё только начинавшего свою деятельность, не привлекла внимания, и развитая им гипотеза о происхождении солнечной системы долго оставалась незамеченной. Ничего о ней не зная, Лаплас, уже прославившийся своими блестящими открытиями в астрономии и математике, предложил в 1796 году аналогичную, но гораздо более совершенную гипотезу.

Лаплас не придавал, по-видимому, своей гипотезе большого значения. Он ограничился тем, что изложил её в седьмом примечании к последней главе популярной книги «Изложение системы мира» и никогда больше не возвращался к рассмотрению этой гипотезы в своих столь многочисленных научных работах. Излагая её, он отметил, что делает это «с тем отсутствием уверенности, которое должно внушать всё, что не вытекает из наблюдения или вычисления».

Несмотря на такое отношение к ней самого автора, космогоническая гипотеза Лапласа сразу же привлекла внимание как специалистов, так и самых широких кругов. В течение всего XIX века в ней склонны были видеть почти окончательное решение вопроса о происхождении солнечной системы, нуждающееся только в исправлении некоторых деталей. Это было обусловлено не только авторитетом Лапласа, но и той блестящей формой, в которой он изложил свою гипотезу: ход его мысли был так ясен и логичен, что и без математических расчётов производил впечатление большой убедительности.

Лаплас ставил себе задачей не раскрытие тайны образования солнечной системы — это получается как побочный продукт рассуждения, — а выяснение причины тех закономерностей, которые мы в ней наблюдаем и которые заключаются в следующем:

1. Почти вся масса солнечной системы сосредоточена в Солнце; на долю всех планет приходится только одна семисотая часть обшей массы.

2. Плоскости орбит всех планет, а также их спутников, почти совпадают между собой и с плоскостью солнечного экватора.

3. Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении, а именно в том, в котором Солнце вращается вокруг своей оси.

4. Планеты вращаются вокруг своих осей в том же направлении; так же вращаются и спутники вокруг планет.

5. Орбиты планет и спутников очень мало отличаются от окружностей.

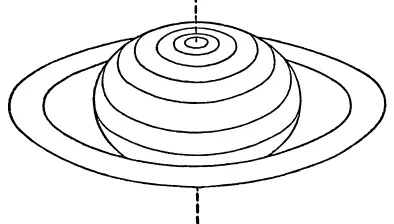

6. У одной из планет — Сатурна — существует помимо спутников плоское, очень тонкое, но широкое, кольцо, расположенное в плоскости экватора планеты.

Чтобы объяснить все эти закономерности в строении нашей планетной системы, — которые, очевидно, не могут быть делом случая, — Лаплас предполагал, что наша система представляла некогда обширную газовую туманность, простиравшуюся за пределы орбиты самой далёкой планеты и находившуюся в состоянии Рис. 1. медленного вращения вокруг оси. По мере охлаждения и уплотнения туманности скорость её вращения должна всё увеличиваться и увеличиваться.

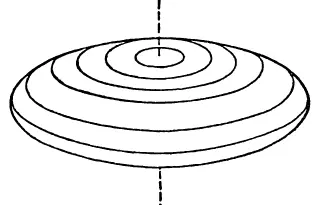

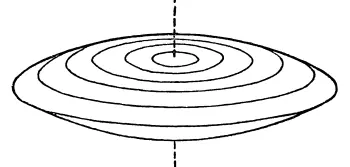

Общее количество вращения должно, как уже было указано выше, оставаться постоянным, а потому, по мере уменьшения расстояний частиц от оси вращения, их скорости должны соответственно увеличиваться. Это и приводит к увеличению угловой скорости вращения туманности. Но при увеличении скорости вращения туманность будет всё больше и больше сплющиваться (рис. 1) и примет, наконец, чечевице- образную форму (рис. 2). При дальнейшем увеличении скорости вращения центробежная сила на экваторе станет больше силы притяжения и от туманности оторвётся газообразное кольцо (рис. 3). Процесс будет продолжаться дальше, и мы получим в конце концов ряд колец, расположенных в плоскости экватора туманности.

Затем эти кольца должны разорваться, и отдельные комки материи должны слиться в один ком, вращающийся вокруг своей оси и продолжающий двигаться вокруг Солнца по тому пути, вдоль которого раньше располагалось кольцо. Так, по мысли Лапласа, образовались планеты; подобный процесс привёл к образованию спутников планет.

Сам Лаплас не дал математического обоснования своей гипотезы. Он не доказал, что частицы вещества, находящиеся на экваторе, действительно смогут образовать, при своём отделении, кольцо, а не попросту рассеяться в пространстве. Им не был рассмотрен и механизм превращения кольца в планету, и многие другие возникающие здесь вопросы. Попытки восполнить все эти пробелы показали, что гипотеза Лапласа едва ли правильно воспроизводит картину образования планет, не только в деталях, но, быть может, и в основных чертах. И несмотря на это, идеи Лапласа не остались бесплодными. Напротив, появление его гипотезы можно рассматривать, как зарождение подлинно научной космогонии, так как путь был указан Лапласом правильно. Этот путь заключается в том, чтобы, исходя из твёрдо установленных наукой фактов, делать лишь такие предположения, справедливость которых может быть исследована при помощи точных расчётов.

Только идя этим, намеченным Лапласом путём, можно всё глубже и глубже проникать в тайны развития мира и расширять знания относительно далёкого прошлого и далёкого будущего.

5. Дальнейшее развитие космогонических гипотез

В течение долгого времени гипотеза Лапласа не только не вызывала сомнений, но даже часто излагалась (особенно в популярных книгах), как прочно установленное достижение науки. Но по мере того, как развивалась наблюдательная астрономия, по мере того, как совершенствовались телескопы, стали обнаруживаться такие особенности в движении планет и их спутников, которые плохо согласовывались с картиной развития солнечной системы, нарисованной Лапласом.

Уже в 1815 году, т. е. ещё при жизни Лапласа, был окончательно установлен факт (сначала казавшийся невероятным), что четыре спутника Урана обращаются вокруг него не в том направлении, в котором движутся все планеты солнечной системы, а в обратном. Более того, оказалось, что эти спутники движутся в плоскости, почти перпендикулярной к той, в которой движется сам Уран. Таким образом, спутники Урана совершенно не подчинялись тем закономерностям, из которых исходил Лаплас, создавая свою гипотезу.

Когда в 1847 году был открыт спутник Нептуна, то оказалось, что и он обращается в обратном направлении, В дальнейшем, применение в астрономии фотографических методов наблюдения позволило обнаружить, что и Юпитер, и Сатурн имеют очень маленьких спутников, движущихся в обратном направлении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: